Digitale Heftführung in Förderschulen

Im Rahmen der erweiterten Ausstattung bietet sich neben einer analogen auch eine digitale Heftführung an. Doch wie kann ein solches Heft an Förderschulen aussehen und welche Aspekte sind bei der Einführung speziell zu berücksichtigen?

Digitale Hefte als gewinnbringende Erweiterung nutzen

-

„Zu Beginn des Schuljahres habe ich ein digitales Heft in meiner Klasse abgelehnt. In den letzten Monaten habe ich jedoch bemerkt, dass ich den Begriff ´digitales Heft` viel zu eng gedacht habe. Die Kombination von analogen Hefteinträgen mit einem digitalen Heft bzw. Ordner bringt für die Lernenden einen unheimlichen Zugewinn und ich möchte es nicht mehr missen.“

Lehrkraft an einem Förderzentrum

-

„Wir arbeiten von Anfang an in den Klassen mit einer 1:1-Ausstattung in allen Fächern mit einem digitalen Heft. Nach einer intensiven Einarbeitung bis zu den Herbstferien kommen alle Lehrkräfte und Lernende in den Klassen gut damit zurecht. Es vergehen aber auch Unterrichtsstunden, in denen das Tablet auf seinem Platz liegt und analog gearbeitet wird, zum Beispiel in Geometrie.“

Lehrkraft an einem Förderzentrum

Es bedarf einiger Vorüberlegungen und vor allem einer Anleitung der Lernenden zum Erstellen digitaler Einträge auf dem Endgerät. Der reine Ersatz des analogen Heftes greift jedoch zu kurz. Eine digitale Unterrichtsdokumentation in Kombination mit der Verwendung einer Lernplattform (Dateiablage) kann neue, ungeahnte Möglichkeiten des Lernens eröffnen und damit eine gewinnbringende Weiterentwicklung des analogen Hefts darstellen.

Möglichkeiten des Einsatzes von digitalen Heften an einer Förderschule

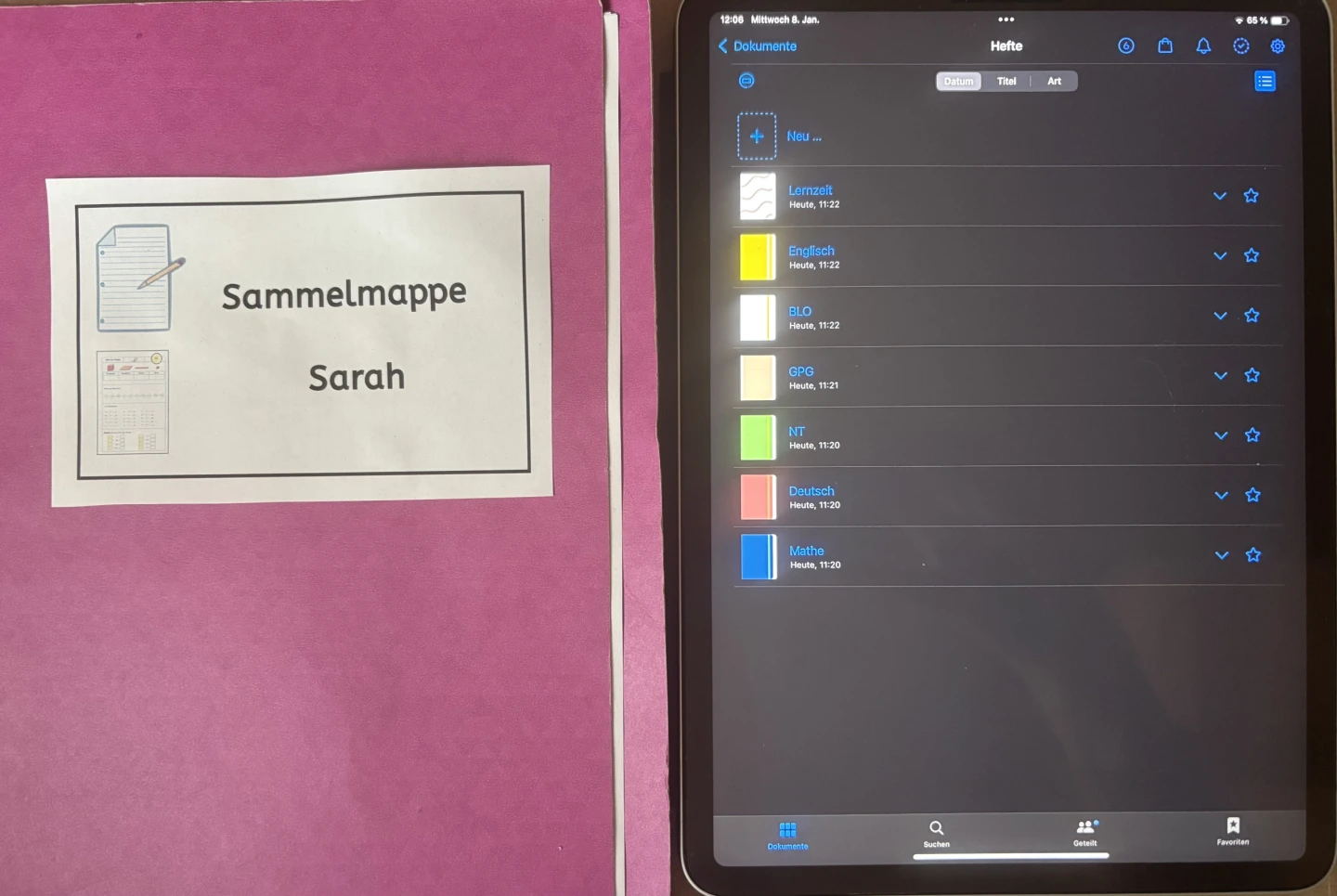

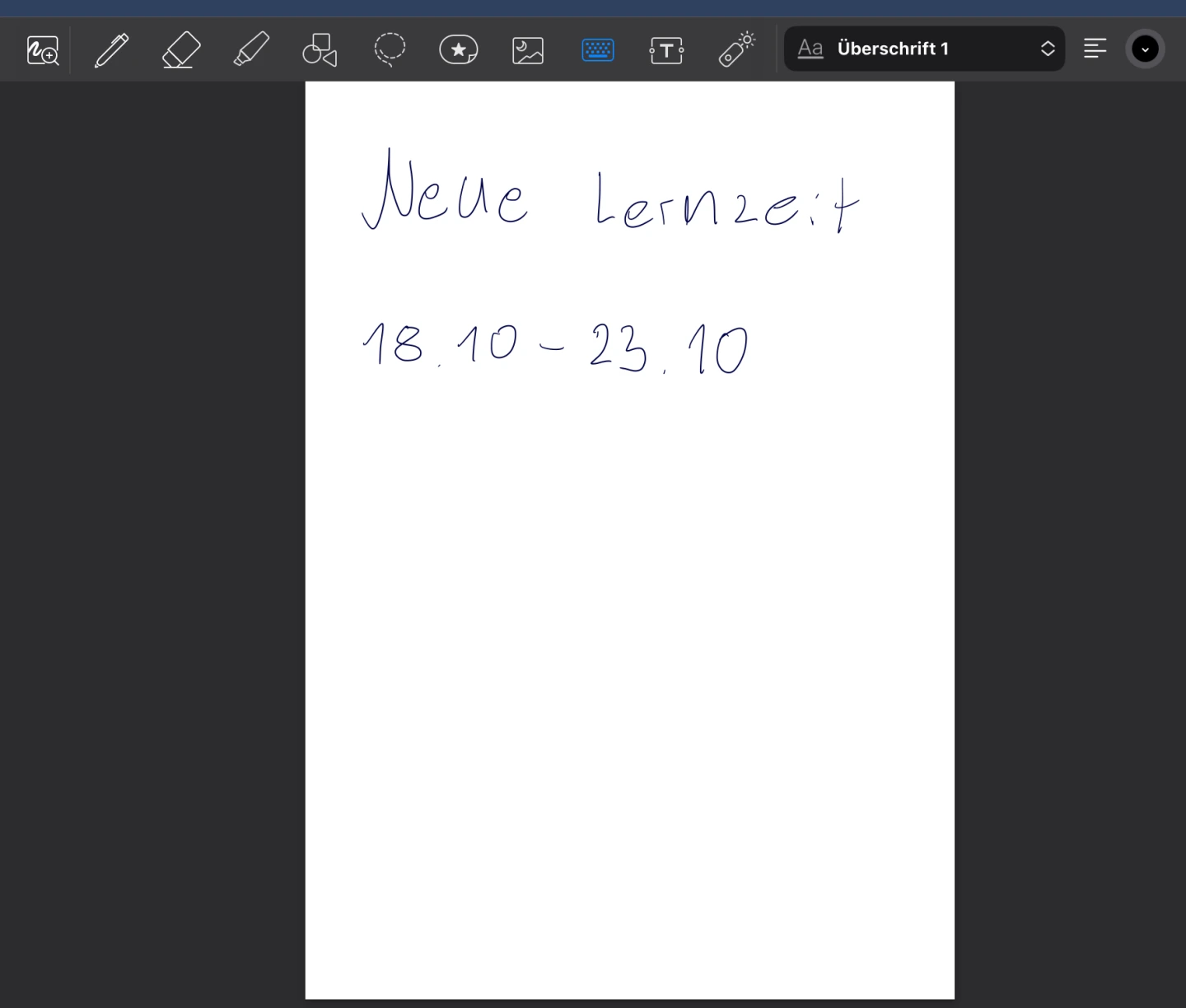

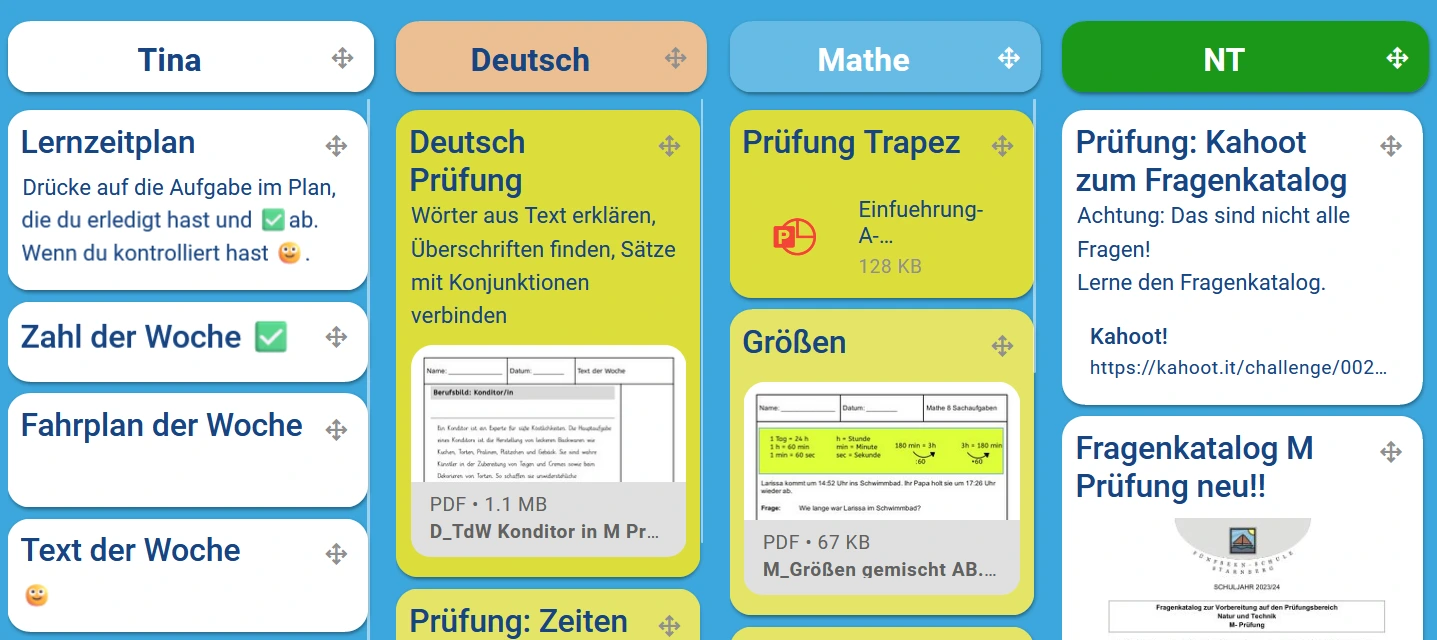

Ein digitales Lernzeitheft enthält die Übungen aller Fächer in chronologischer Reihenfolge. Übungen gehen nicht mehr verloren und können mit häufig benötigten Links zu Erklärvideos, wichtigen Internetseiten und digitalen Übungen ergänzt werden. Die Lernenden schreiben die Heftfeinträge weiterhin in die analogen Hefte der Fächer, die mit nach Hause genommen werden.

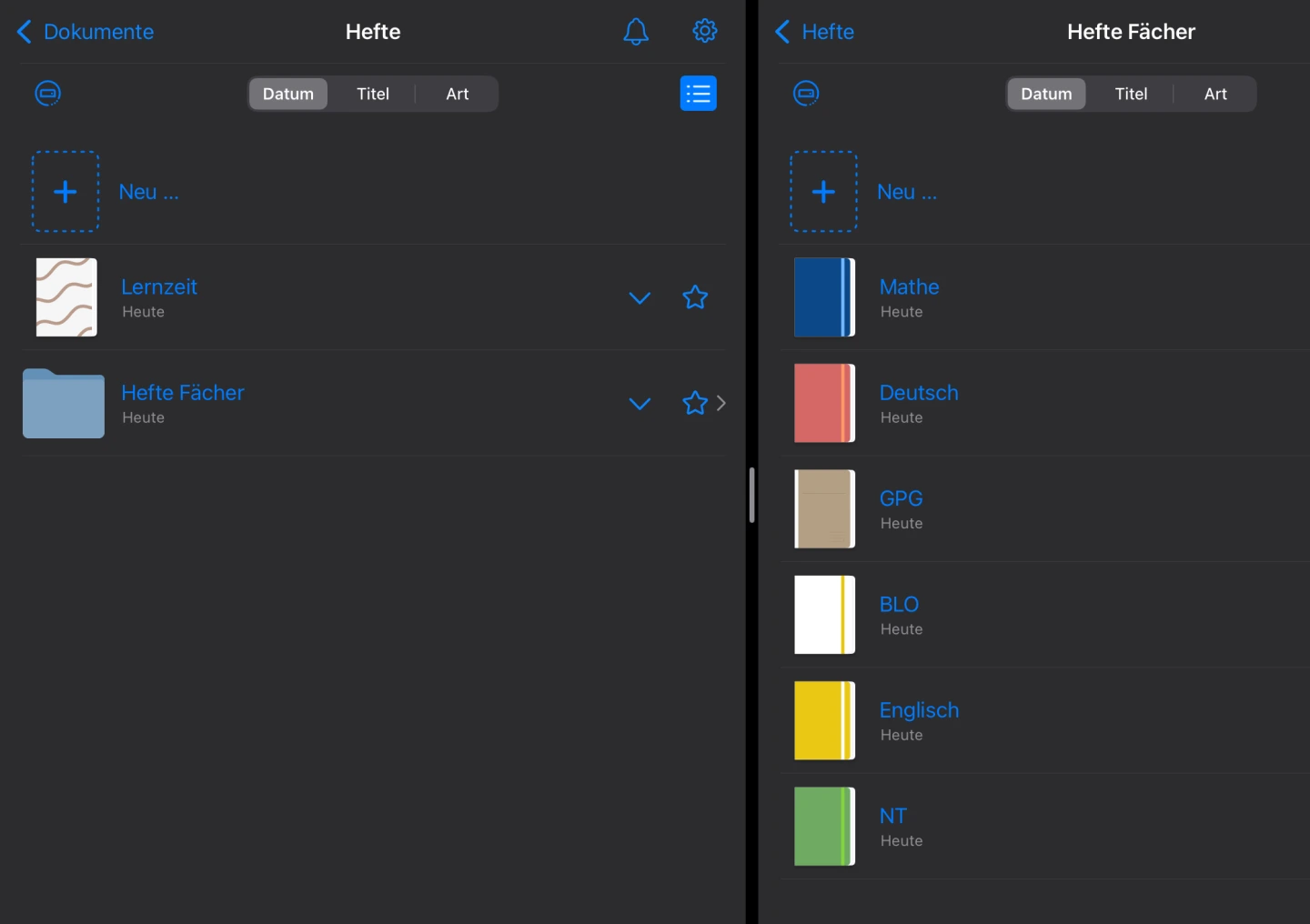

Nehmen die Schülerinnen und Schüler die Geräte mit nach Hause, bietet es sich auch an, zusätzlich zum Lernzeitheft für jedes Fach ein digitales Heft anzulegen. Hier ist es besonders wichtig gemeinsam mit den Lernenden einen Ablauf einzuüben, damit die Aufgaben immer im richtigen Heft bearbeitet werden. In einer Sammelmappe werden einzelne Blätter abgeheftet.

Einführung und Begleitung einer digitalen Heftführung

Einführung und Begleitung einer digitalen Heftführung

Die Potenziale einer lernwirksamen Nutzung eröffnen sich aber nur dann, wenn man sich bereits im Vorfeld mit möglichen Herausforderungen auseinandergesetzt und diese bei der Einführung und Entwicklung einer digitalen Heftführung berücksichtigt hat.

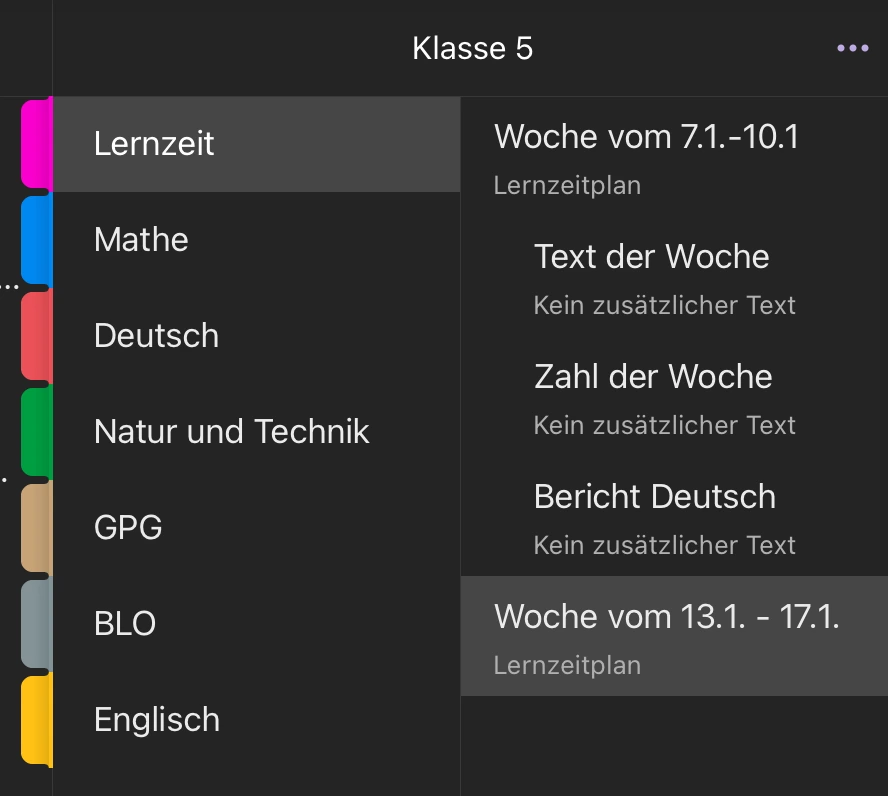

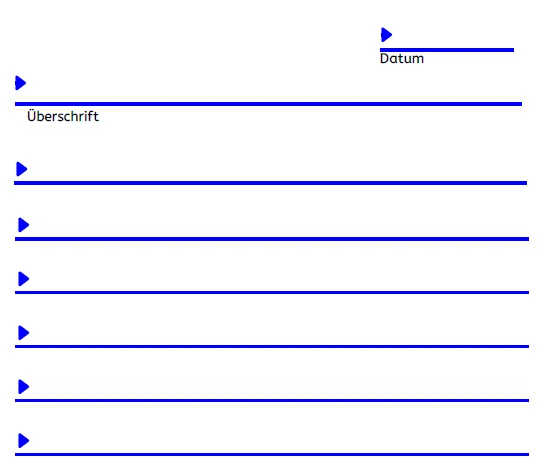

Strukturierung

Damit alle sich in ihrem Heft zurechtfinden, startet jede neue Woche mit dem passenden Datum. Zusätzlich können auch farbliche Markierungen helfen, sich im Lernzeitheft zu orientieren. Die Schüler und Schülerinnen erkennen dann schnell in der Übersicht, wo sich ihre aktuellen Aufgaben befinden. In Einzelfällen kann es auch hilfreich sein, dass die Lehrkraft die Materialien im Vorfeld in das digitale Heft hochlädt und strukturiert, damit die Lernenden die Aufgaben an der richtigen Stelle vorfinden.

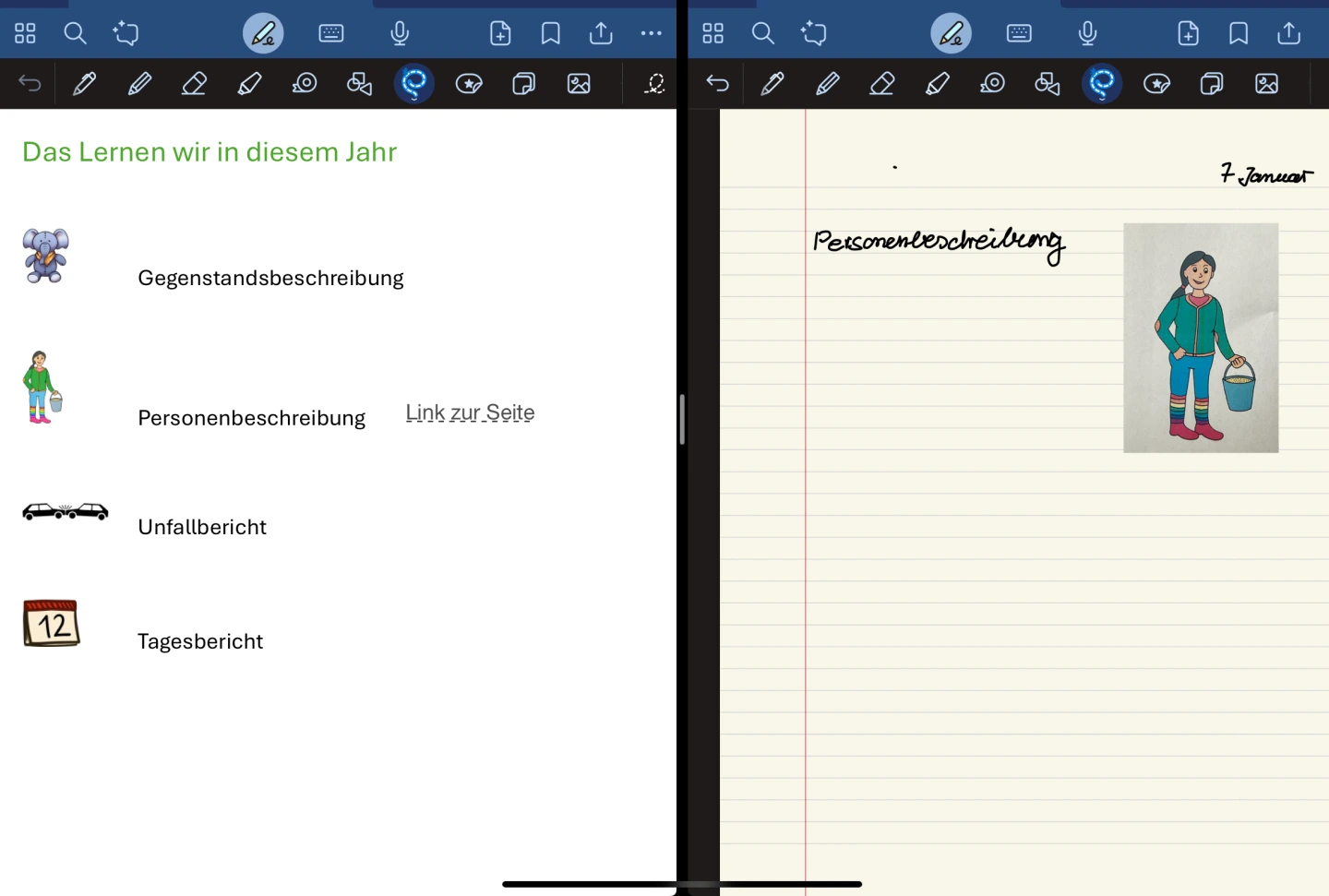

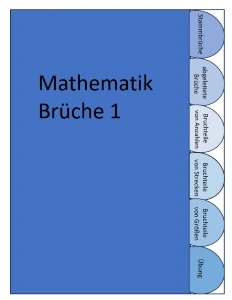

Nutzen die Lernende in allen Fächern digitale Hefte, bietet sich eine Strukturierung nach Themen an. Dabei ist es hilfreich, wenn sie fortlaufend ein Inhaltsverzeichnis, das an die richtige Stelle verlinkt, mitführen. Hier ist es besonders wichtig, dass sich die Schule vorher auf einheitliche Farben oder Bezeichnungen für die Fächer festlegt, damit die passenden digitalen Hefte schnell gefunden und weitergeführt werden können. Es ist so möglich, dass zum Beispiel alle Themen der Oberstufe, die für die Abschlussprüfung benötigt werden, sich in einem Heft befinden.

Einarbeitung/Begleitung

Schon vor der Arbeit mit digitalen Heften im Unterricht machen die Lernenden sich mit den Grundfunktionen der Notizenapp vertraut. Dies kann auch bereits Ende des vorherigen Schuljahres geschehen und zu Beginn wiederholt werden. Mit Hilfe eines Kurses und Mentoren aus den oberen Klassenstufen erarbeiten sie sich die basalen Inhalte. Später ergänzt die Klassenlehrkraft diese und wiederholt ritualisiert einzelne Funktionen. Eine wichtige Regel zum Schreiben auf dem Gerät ist, dass es immer auf dem Tisch liegt, auch wenn es mit einer Tastatur ausgestattet ist. Auch der richtige Einsatz der Zoomfunktion muss geübt werden, damit sie den Lernenden die Arbeit erleichtert, sie sich aber auf der Seite orientieren können.

Die Einführung digitaler Hefte beginnt anschließend mit dem gemeinsamen Anlegen des Heftes in dem entsprechenden Fach. Entweder geschieht dies bei Bedarf in den einzelnen Fächern oder in einer Stunde mit Unterstützung von älteren Schülern. Am Tagesplan verdeutlicht ein Symbol, ob in dieser Stunde mit dem digitalen oder analogen Heft gearbeitet wird. Im gesamte Verlauf des Schuljahres ist es wichtig den Workflow, wie die Arbeitsblätter und Übungen in die Hefte geladen werden, einzuüben. Dabei ist es hilfreich, die Abläufe immer an der Tafel und in der Lernplattform mit passenden Icons zu visualisieren.

Um die Zugänge zu den Austauschplattformen zu erleichtern, hat es sich bewährt QR-Codes mit direkten Links bereitzustellen. Diese werden mit einem Klettpunkt auf dem jeweiligen Tisch der Lernenden fixiert.

Neben der Lernplattform mebis bietet eine digitale Pinnwand, auf die alle Lehrkräfte des Klasseteams Zugriff haben, eine übersichtliche Möglichkeit den Lernenden Materialien zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich zu Bildern an der Tafel, bietet es sich an, den Ablauf im Rahmen des Schulungskonzepts für Lernende einzuüben. Besonders wichtig ist, dass die Materialien fortlaufend an die richtige Stelle im Heft geladen werden.

Während regelmäßiger Zeiten zum „Aufräumen“ der digitalen Hefte unterstützen sich die Schülerinnen und Schüler der Klasse gegenseitig. Kleine Erklärvideos, die vorne im Heft verlinkt sind, verdeutlichen wie die digitalen Seiten verschoben werden können. Auch wenn keine Arbeitsblätter und Einträge verloren gehen können, muss darauf geachtet werden, dass alle Materialien an der richtigen Stelle eingefügt werden.

docx | 234.77 KB Schulungsinhalte zu einer Notizen App

docx | 34.64 KB Begleitung

docx | 55.12 KB

Differenzierung

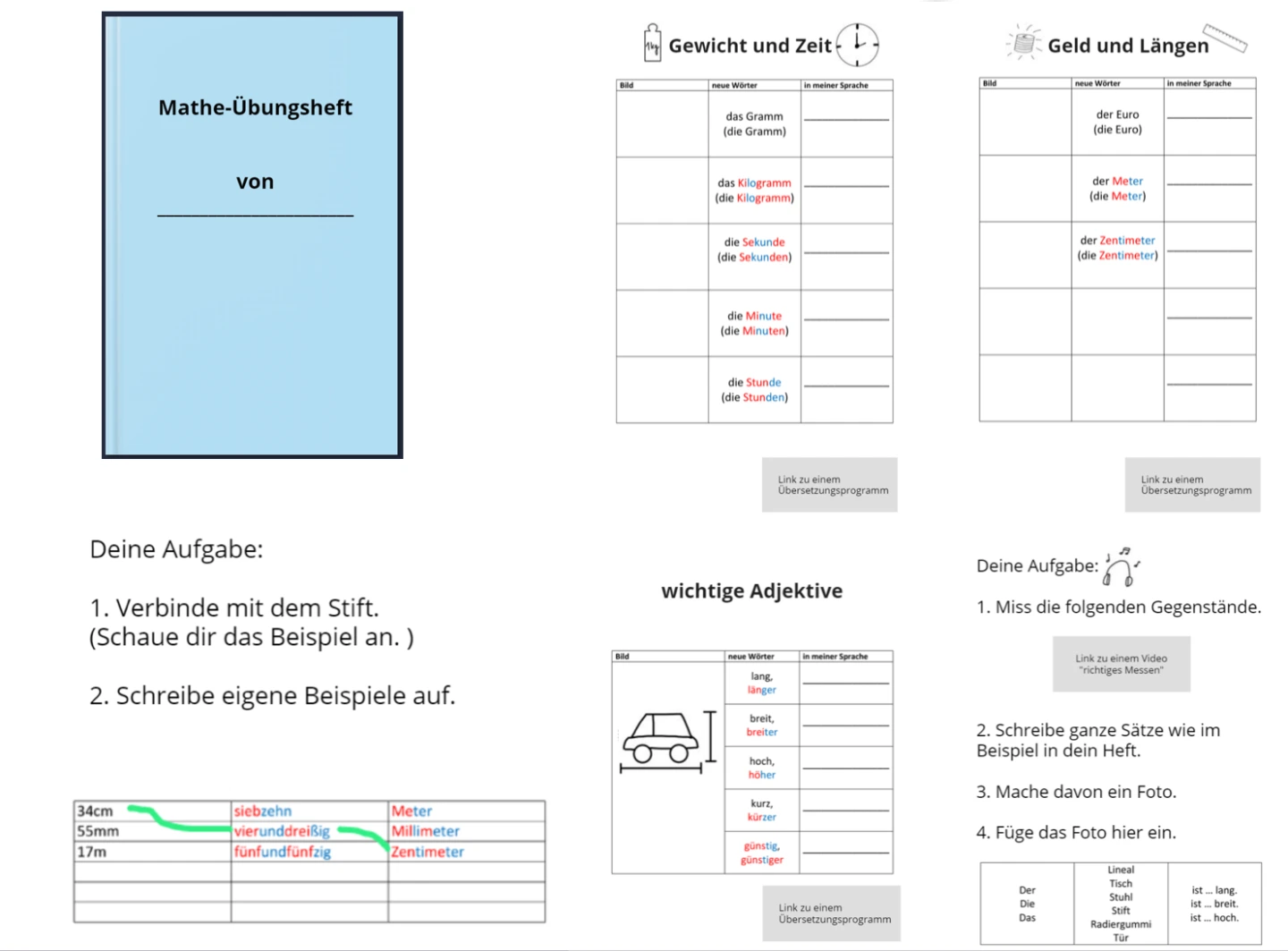

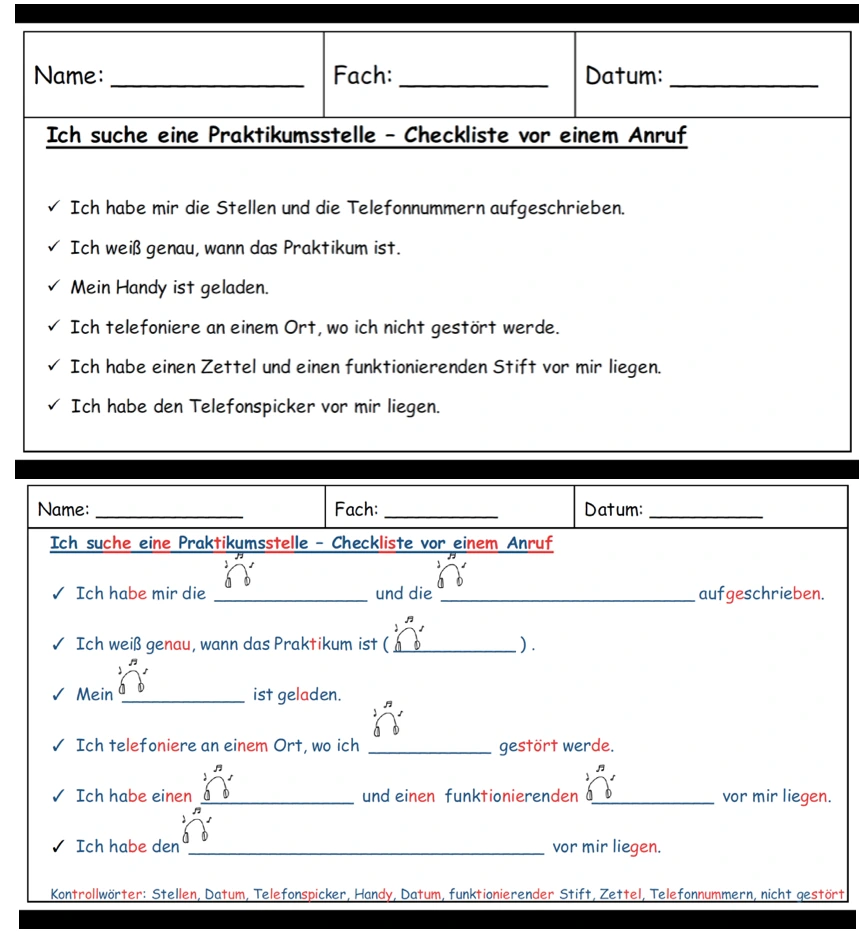

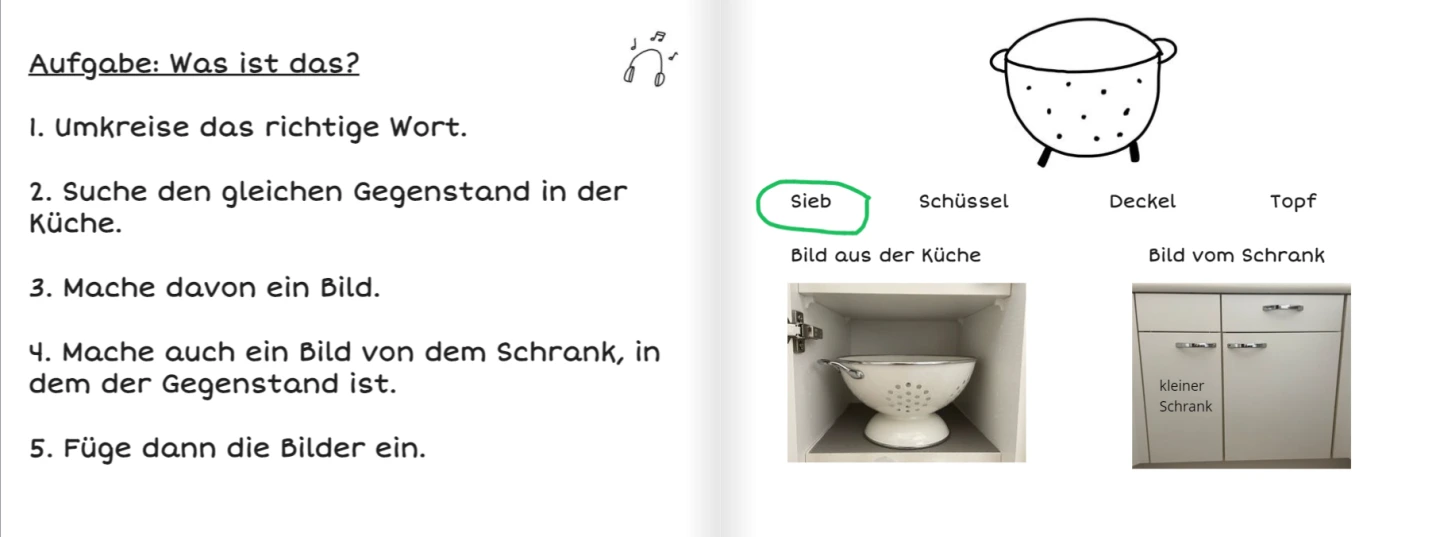

Digitale Hefte bieten die Möglichkeit, nach den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen zu differenzieren. Dazu zählen unter anderem Lerntempo, körperliche Einschränkungen, Sinneseinschränkungen, Lern- und Anstrengungsbereitschaft, Vorwissen oder auch ethnisch-kulturelle Voraussetzungen, wie beispielsweise die Sprache.

Die folgenden Anregungen verdeutlichen, wie diese Förderung aussehen kann und wie dabei die unterschiedlichen Förderschwerpunkte berücksichtigt werden können.

-

Körperliche und motorische Entwicklung

Zur Erleichterung für das Halten des Stiftes (auch unabhängig vom Förderschwerpunkt eine praktische Hilfestellung!)

-

Raum-Lage-Orientierung

Angebot von Orientierungspunkten auf dem Endgerät oder im digitalen Heft

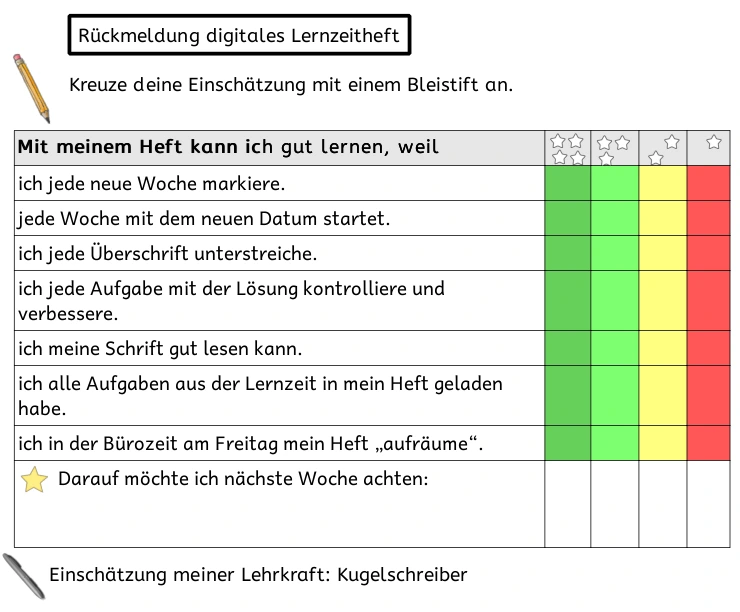

Rückmeldung

Regelmäßige Rückmeldung zu den Heften und Besprechen von Strategien.

Zur Verbesserung der digitalen Heftführung ist eine kontinuierliche und altersgemäße Rückmeldung an die Lernenden durch die Lehrkraft notwendig. Für die Nutzung des digitalen Hefts sollten, orientiert an der gewählten Umsetzungsvariante, klare Vorgaben erarbeitet und an die Lernenden sowie Erziehungsberechtigten kommuniziert werden. Bewährte Strategien zur Organisation der digitalen Hefte stellen die Lernenden während der „Aufräumzeit“ der Klasse vor.

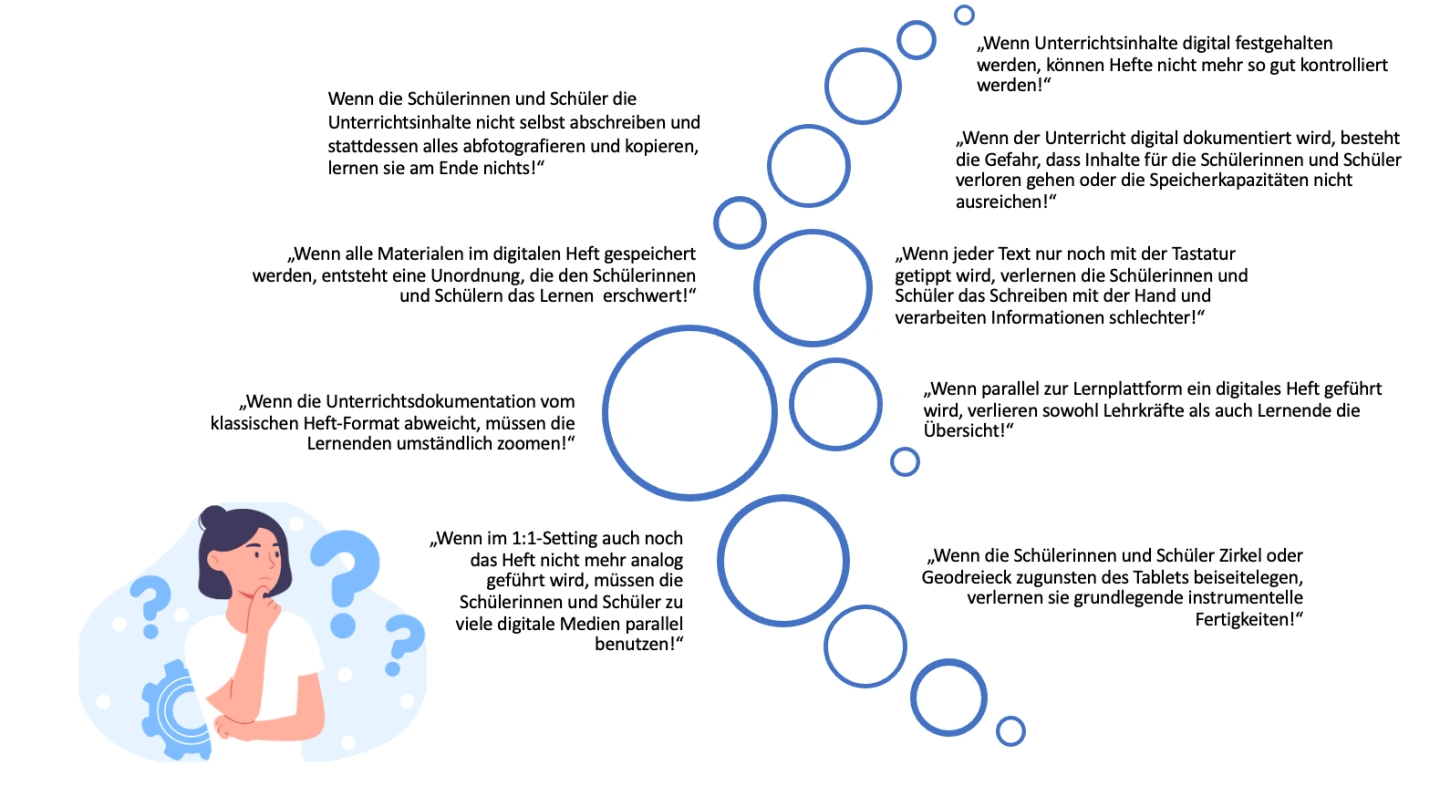

Kontroverse Themen der digitalen Heftführung

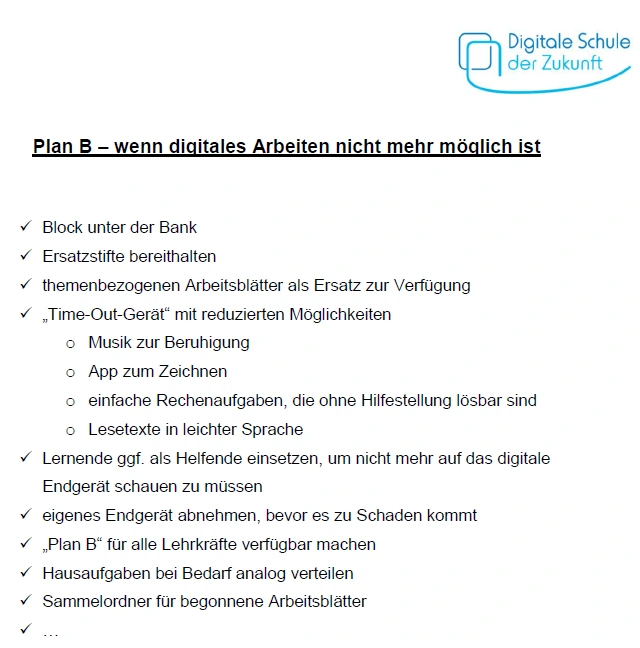

Damit das digitale Heft lernwirksam genutzt werden kann und sich sein Potenzial voll entfalten kann, müssen sich Lehrkräfte auch mit möglichen Stolpersteinen beschäftigen, die sich im Zuge der digitalen Heftführung ergeben können.

-

„Wenn die Schülerinnen und Schüler die Unterrichtsinhalte nicht selbst abschreiben und stattdessen alles abfotografieren und kopieren, lernen sie am Ende nichts!“

Auch bei der digitalen Heftführung ist es wichtig, die aktive Auseinandersetzung mit den Inhalten des Unterrichts zu fördern. Einerseits ist das schlichte Abfotografieren von Tafelbildern, das Kopieren von Notizen oder die zu starke Vorstrukturierung wenig lernwirksam. Andererseits bedeutet das nicht, dass das Abfotografieren oder Bereitstellen von Tafelbildern automatisch dazu führt, dass sich die Schülerinnen und Schüler Unterrichtsinhalte schlechter aneignen. Die Lehrkraft sollte sich bei der Planung des Unterrichts und der Gestaltung der Materialien immer überlegen, wie eine verständnisfördernde Auseinandersetzung und Reflexion mit Unterrichtsmaterialien und -inhalten gelingen kann. Durch das Bilden von Analogien zu bereits bekannten Zusammenhängen, Verknüpfungen mit Alltagsbeispielen oder mit verwandten Inhalten, Fragen stellen oder das Zusammenfassen des neu Gelernten mittels Skizzen oder eigenen Worten wird der Lernstoff mit bereits bestehenden Wissensstrukturen verbunden.

-

„Wenn die Schülerinnen und Schüler Zirkel oder Geodreieck zugunsten des Tablets beiseitelegen, verlernen sie grundlegende instrumentelle Fertigkeiten!“

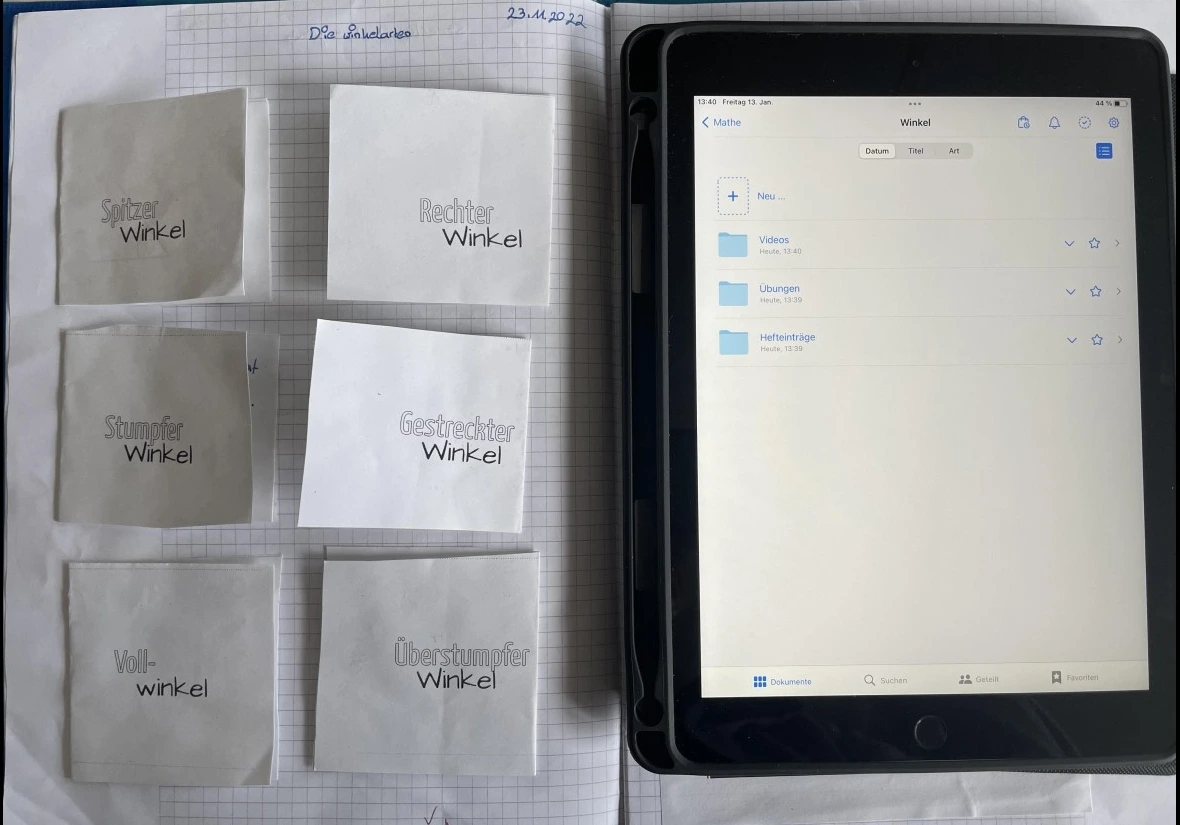

Die technische Ausstattung im erweiterten Setting eröffnet den Schülerinnen und Schülern eine Vielzahl an Möglichkeiten, ihre Unterrichtsdokumentation ansprechend zu gestalten. Dabei sollte aber die Schulung grundlegender instrumenteller Fertigkeiten wie das Zeichnen, Messen oder Konstruieren nicht vergessen werden. Das digitale Heft kann hier als Ergänzung und nicht als vollständiger Ersatz der analogen Unterrichtdokumentation eingesetzt werden. So können beispielsweise geometrische Zeichnungen oder Prozesse mit klassischen Hilfsmitteln angefertigt und dann als Foto in das digitale Heft mit eingepflegt werden.

-

„Wenn jeder Text nur noch mit der Tastatur getippt wird, verlernen die Schülerinnen und Schüler das Schreiben mit der Hand und verarbeiten Informationen schlechter!“

Entscheidet man sich für die digitale Unterrichtsdokumentation, rückt die Frage nach dem Nutzen der Handschrift im Vergleich zum Tastaturschreiben automatisch in den Vordergrund. Auf der einen Seite sollte das Schreiben mit der Hand nicht nur aus pragmatischen Gründen, sondern als Kulturtechnik oder ökonomisches Werkzeug in der Schule vermittelt werden. Außerdem spielt das Handschreiben bei der Entwicklung kognitiver Fertigkeiten eine wichtige Rolle. Auf der anderen Seite können insbesondere die Lernenden, die Schwächen beim Handschreiben aufweisen, von der Nutzung einer Tastatur profitieren, vor allem, wenn sie längere Texte verfassen müssen. Die Wahl zwischen Hand- und Tastaturschreiben im digitalen Klassenzimmer ist letztlich keine Entweder-oder-Frage. Vielmehr sollten Lehrkräfte situationsabhängig entscheiden, welche Technik für die Lernenden und das Lernziel am gewinnbringendsten ist. Es ist dabei sinnvoll, den Schülerinnen und Schülern bewusst zu machen, welche Vor- und Nachteile die jeweilige Art der Mitschrift für das konkrete Beispiel hat. Diese Art der Reflexion auf der Metaebene hilft beim Aufbau von Medienkompetenz.

-

„Wenn alle Materialen im digitalen Heft gespeichert werden, entsteht eine Unordnung, die den Schülerinnen und Schülern das Lernen erschwert!“

Die digitale Heftführung macht es möglich, den Schülerinnen und Schülern eine Vielzahl an Materialien zur Verfügung zu stellen. Darüber hinaus können die Lernenden ihre Unterrichtsdokumentation mit zusätzlichen Inhalten ergänzen. Auf diese Weise kann das digitale Heft jedoch schnell mit Unterlagen überfrachtet und unübersichtlich werden. Es ist daher wichtig, dass die Lehrkraft bei der Nutzung des digitalen Hefts auf eine klare Strukturierung achtet und den (individuellen) Nutzen der bereitgestellten Unterlagen und verwendeten Apps für die Schülerinnen und Schüler stets kritisch hinterfragt. Die Lehrkraft ist außerdem dafür verantwortlich, die Lernenden beim Anlegen von Strukturen altersgemäß anzuleiten und zu begleiten.

-

„Wenn parallel zur Lernplattform ein digitales Heft geführt wird, verlieren sowohl Lehrkräfte als auch Lernende die Übersicht!“

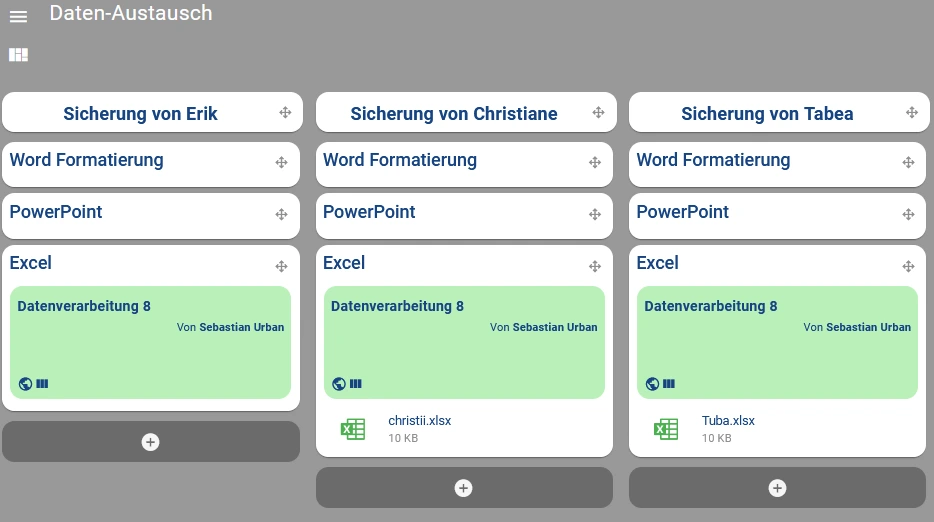

Wird bei der digitalen Heftführung parallel mit einer Lernplattform gearbeitet, ist es wichtig, dass die Lehrkraft für ihren Bereich eine geeignete Struktur findet, die ein effizientes Zusammenspiel ermöglicht. In der ersten Unterrichtsstunde sollte mindestens geklärt sein, wo und in welcher Form (z. B. als PDF) Dateien abgegeben und bereitgestellt werden. Eine einheitliche Nomenklatur für Dateien (z. B. HA29.01Musterschülerin) kann hilfreich sein. Es empfiehlt sich, den Prozess der Dateiabgabe und Einbindung ins Heft in der ersten Unterrichtseinheit gemeinsam zu üben.

-

„Wenn der Unterricht digital dokumentiert wird, besteht die Gefahr, dass Inhalte für die Schülerinnen und Schüler verloren gehen oder die Speicherkapazitäten nicht ausreichen!“

Anders als beim analogen Heft, das am Ende des Schuljahres im Schrank verstaut und aufgehoben werden kann, muss man für das digitale Heft Archivierungsstrategien und Löschroutinen entwickeln und diese den Schülerinnen und Schülern vermitteln. Ein regelmäßiges Backup der Hefte (Gesamtexport aller Mitschriften, idealerweise einmal pro Woche) sollte Standard sein. Ergänzend dazu empfiehlt sich eine Absprache im Klassenteam der Lehrkräfte. Zum Schuljahresende hin sollte ein Gesamtexport inklusive sinnvoller Archivierung erfolgen.

-

„Wenn Unterrichtsinhalte digital festgehalten werden, können Hefte nicht mehr so gut kontrolliert werden!“

Mit dem digitalen Heft ist das Einsammeln von Heften zur Kontrolle durch die Lehrkraft in seiner klassischen Form nicht mehr möglich. Gleichzeitig eröffnen sich dadurch aber neue und effiziente Möglichkeiten, wie man die Produkte der Lernenden einsehen, verbessern und kommentieren kann. Dabei sollte man sich zunächst grundsätzlich die Frage stellen, welchen Zweck die Kontrolle der Hefte haben soll und ob es überhaupt immer nötig ist, Hefte in ihrer Gänze einzusehen. Daran anknüpfend muss man sich dann überlegen, wie sich die Durchsicht, abhängig von den Möglichkeiten der genutzten Notizen-App, organisieren lässt. Wenn die Lehrkraft nicht ohnehin schon den direkten Zugriff auf die digitalen Hefte der Lernenden hat, wäre beispielsweise denkbar, dass die Schülerinnen und Schüler einzelne Inhalte exportieren oder Screenshots anfertigen, die sie dann auf eine Lernplattform laden oder der Lehrkraft zuschicken.

-

„Wenn die Unterrichtsdokumentation vom klassischen Heft-Format abweicht, müssen die Lernenden umständlich zoomen!“

Das digitale Heft macht es den Lehrkräften und Lernenden je nach genutzter Notizen-App möglich, sich bei der Unterrichtsdokumentation entweder ganz vom klassischen DIN A4-Format zu lösen oder vorgegebene Seiten stark zu vergrößern, sodass mehr Inhalte dokumentiert werden können. Dadurch entsteht aber die Gefahr, dass der Überblick verloren geht und die Schülerinnen und Schüler die wesentlichen Informationen nicht mehr auf einen Blick erkennen können. Bei der Erstellung der Hefteinträge sollte die Lehrkraft also immer das Endprodukt bedenken und den Fokus der Lernenden darauf lenken. Die Mitschriften sollten so gestaltet werden, dass extremes Zoomen vermieden wird und die Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung altersgerecht angeleitet werden. Je nach Umfang und Komplexität des Unterrichtsgegenstandes kann es beispielsweise auch sinnvoll sein, auf eine digitale Dokumentation zu verzichten und die Inhalte stattdessen analog festzuhalten.

-

„Wenn im erweiterten Setting auch noch das Heft nicht mehr analog geführt wird, müssen die Schülerinnen und Schüler zu viele digitale Medien parallel benutzen!“

Das digitale Klassenzimmer macht es möglich, dass die Schülerinnen und Schüler ihr Endgerät vielseitig einsetzen und damit eine Vielzahl an Unterrichtsmaterialien ersetzen können. Wird es aber beispielweise gleichzeitig als Buch, Heft und Audioquelle genutzt, kann das die Lernenden schnell überfordern. Die Lehrkraft muss deshalb bei der Konzeption des Unterrichts darauf achten, dass die Schülerinnen und Schüler nicht mit zu vielen aktiven Fenstern arbeiten müssen. So können die Lernenden bestimmte Aufgaben etwa in Partner- oder Gruppenarbeit gemeinsam bearbeiten und dabei ein Gerät als Buch nutzen und mit einem anderen ihre Ergebnisse dokumentieren. Im Anschluss können die Mitschriften geteilt werden.