Variante 1

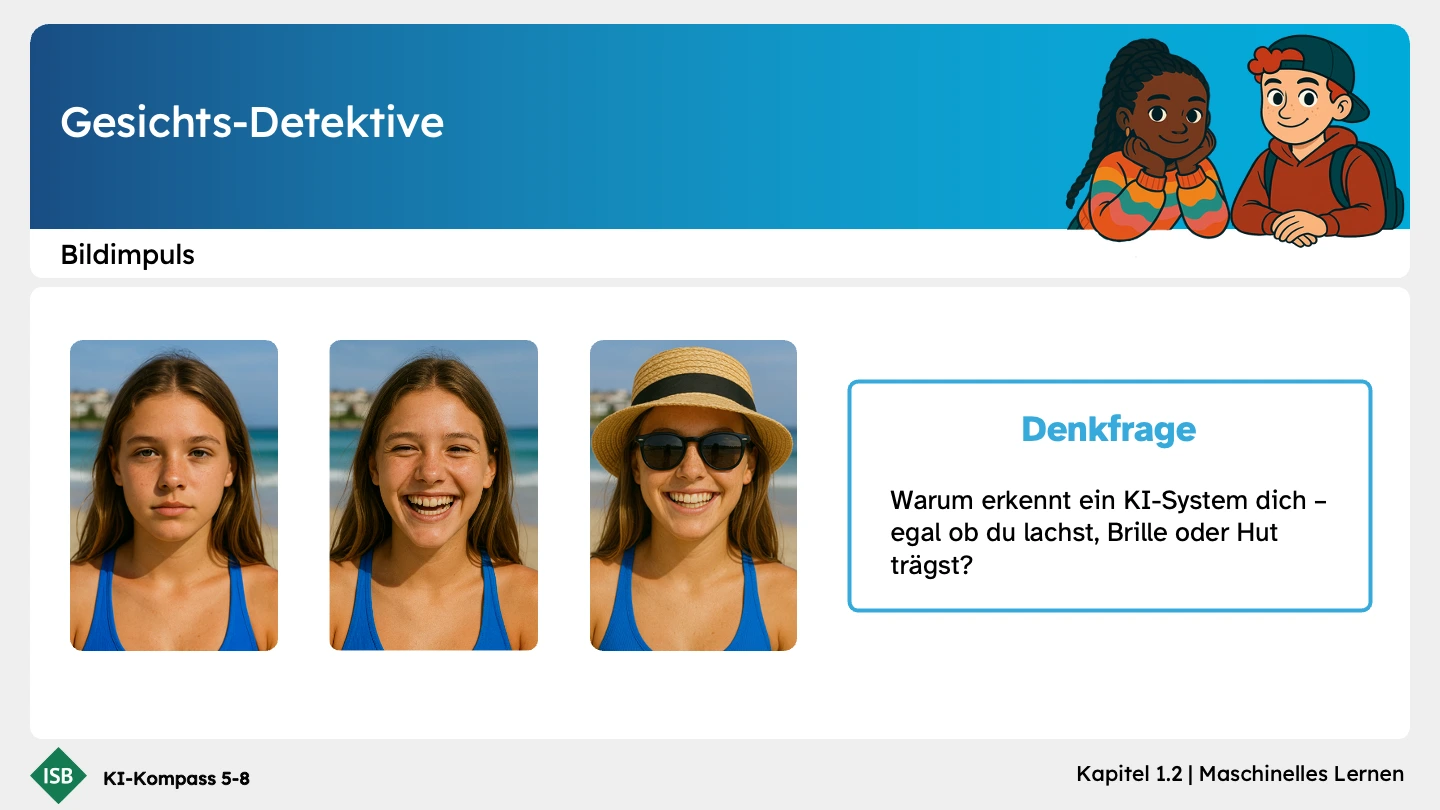

Der Bildimpuls zur Gesichtserkennung weckt Neugier, indem drei Fotos derselben Person (ernst, lachend, mit Brille/Hut) die Leitfrage zuspitzen: Woran erkennt ein System „Das bist du“? Die Methode schärft den Blick für stabile Merkmale und öffnet den Einstieg ins maschinelle Lernen – kurz, klar, direkt.