Digitales Lesen

Im Unterschied zur Arbeit mit analogen Texten erlaubt digitale Textarbeit eine flexiblere Differenzierung und Individualisierung, was sich besonders in heterogenen Lerngruppen positiv auf die Lesemotivation auswirken kann. Darüber hinaus kann das Textverständnis durch die Bereitstellung zusätzlicher Kontexte wie Hyperlinks, Erklärvideos oder Visualisierungen gefördert werden. Gleichzeitig unterstützen digitale Werkzeuge ein strukturiertes Arbeiten am Text – etwa durch Markierfunktionen, Notizen oder kollaborative Formate sowie die motivierende Produktion digitaler Leseprodukte.

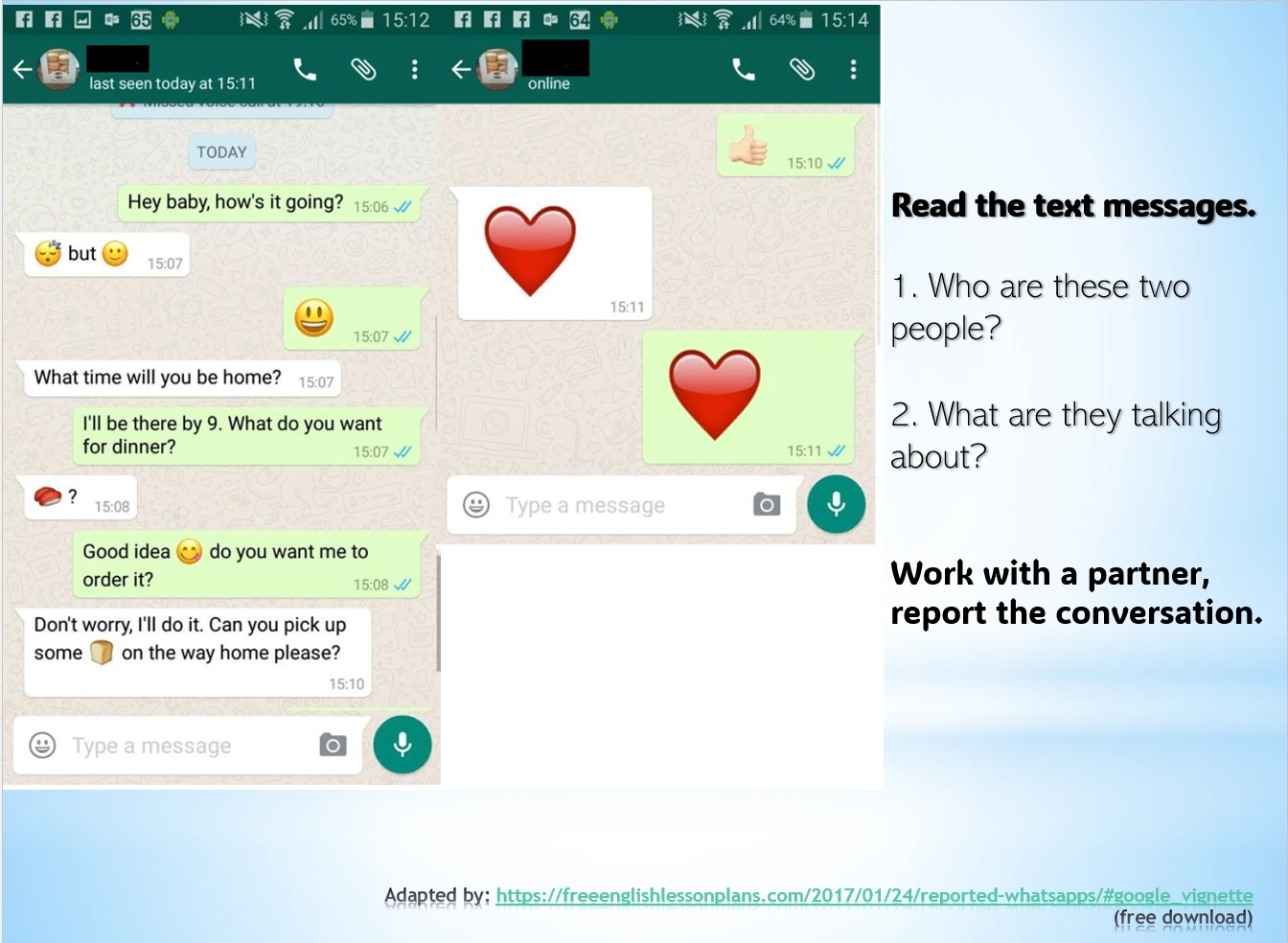

Allerdings erfordern digitale Texte auch neue Lesestrategien, da die Schülerinnen und Schüler lernen müssen, sich in nicht-linearen, dynamischen Textstrukturen zurechtzufinden und Informationen kritisch zu bewerten. Überdies darf auch der erweiterte Textbegriff nicht außer Acht gelassen werden. Inhalte erscheinen nicht ausschließlich in der Form des geschriebenen Wortes, Lernende müssen auch in der Lage sein, auditive und visuelle Formate wie Hörspiele, Podcasts oder Spielfilme zu „lesen“ und zu verstehen.

-

Leserallye durchführen

-

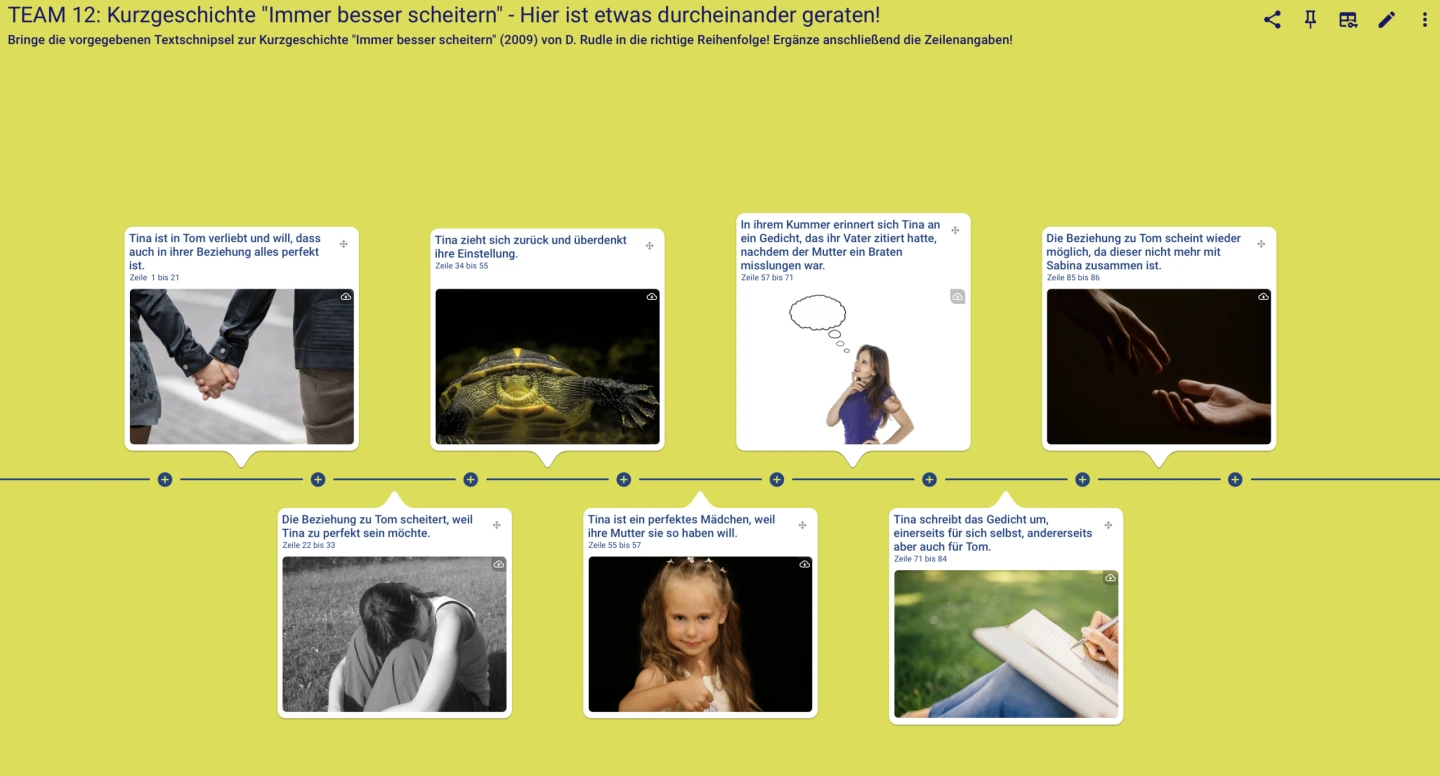

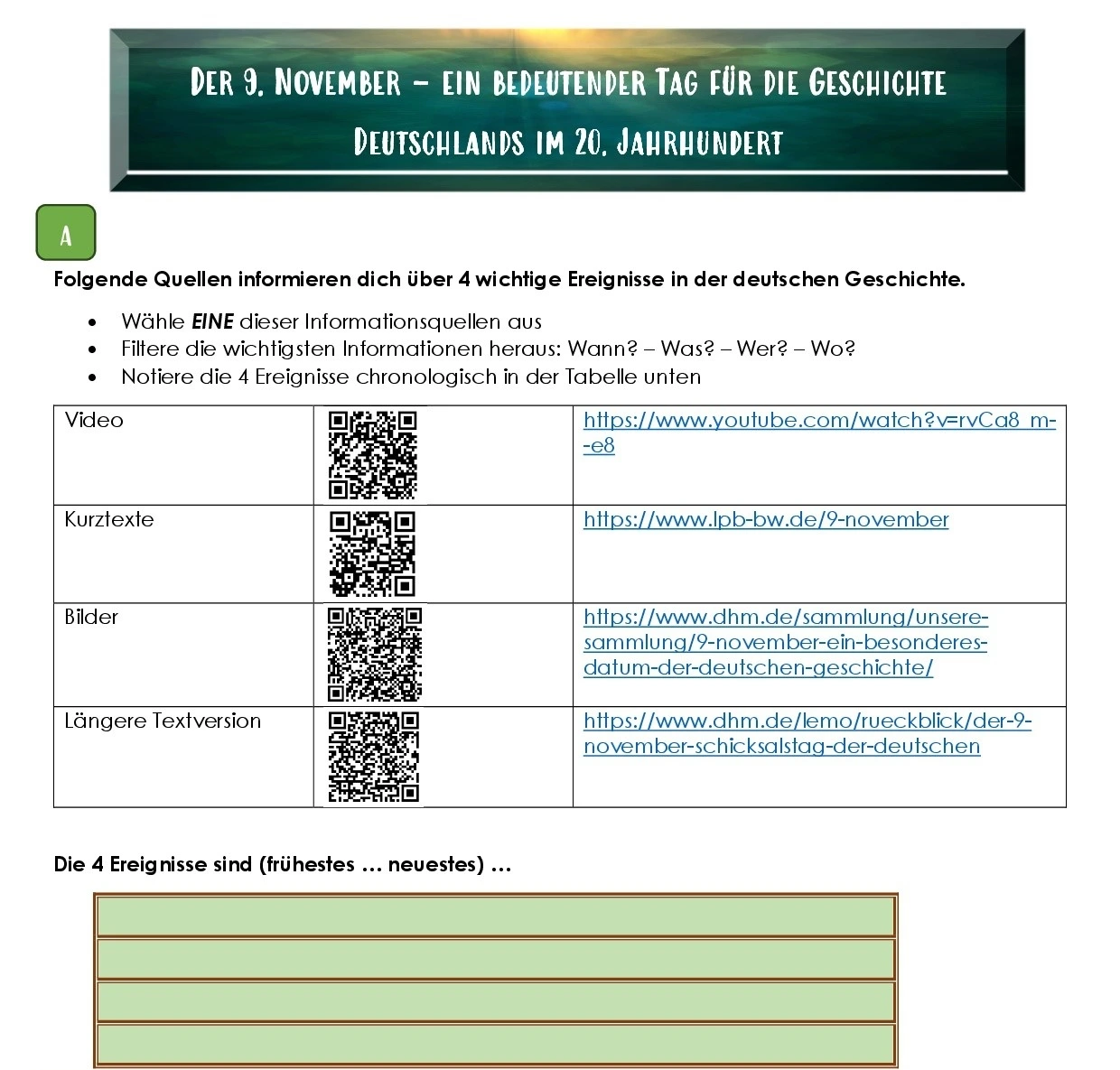

Digitale Text/-Bildschnipsel chronologisch ordnen

-

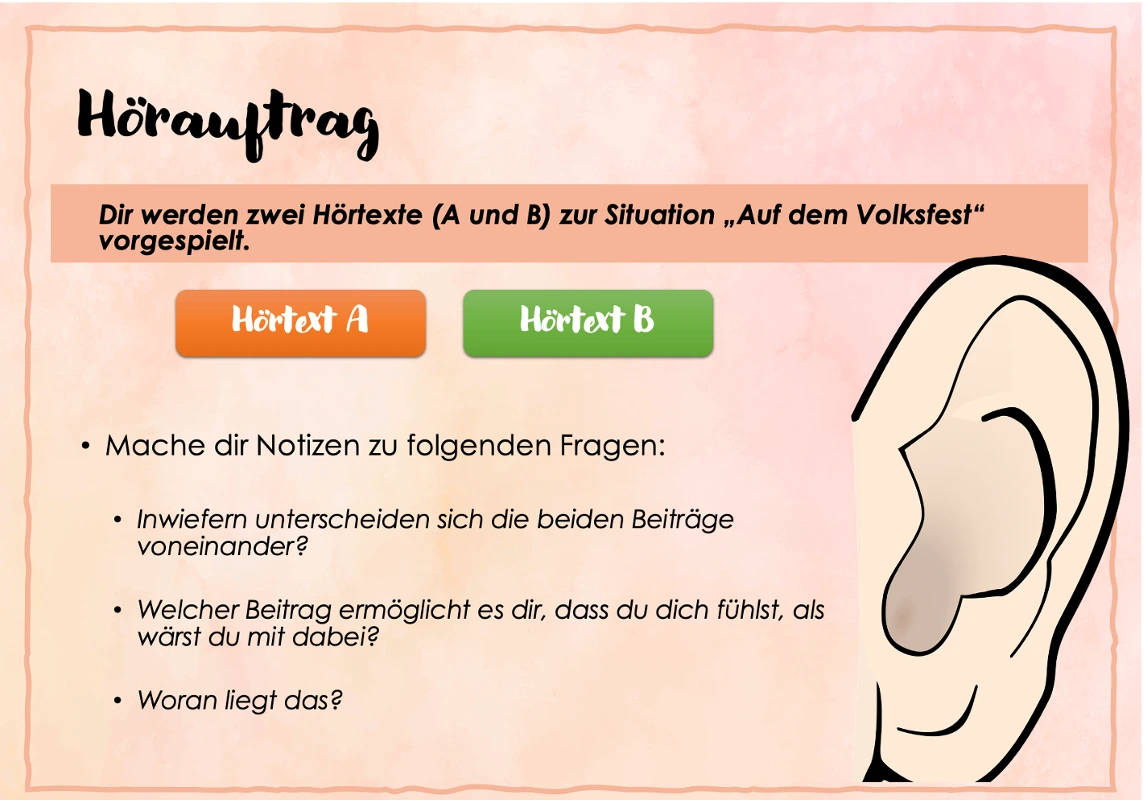

Unterschiedliche Hörtexte miteinander vergleichen

-

Unwesentliches digital schwärzen

-

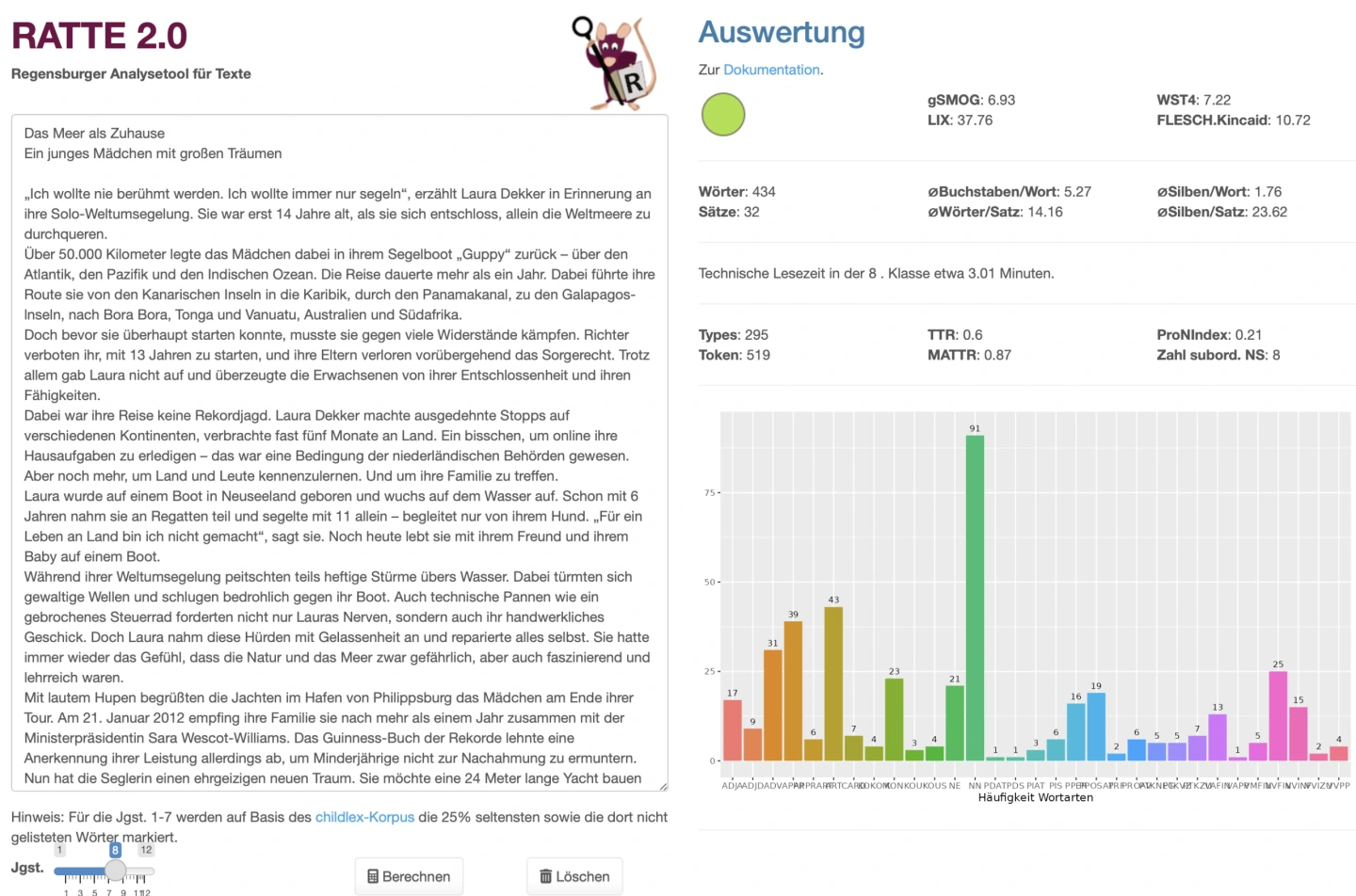

Textschwierigkeit auswerten

-

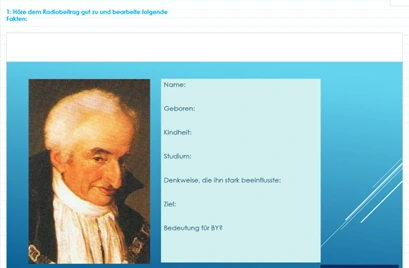

Steckbrief anhand eines Hörtextes erstellen

-

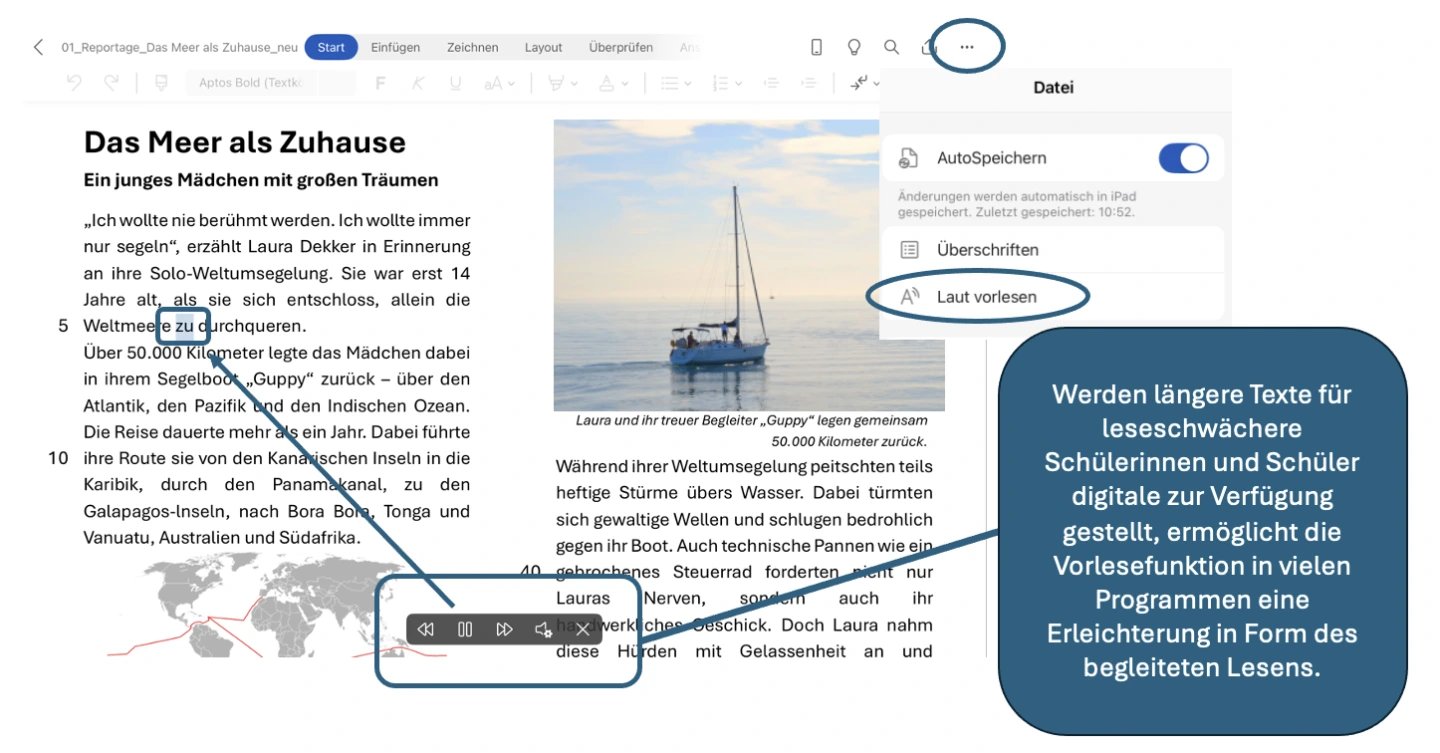

Vorlesefunktion zum Nachteilsausgleich nutzen

-

Unterschiedliche Textformate für individuelle Auswahl zur Verfügung stellen

-

Chatsprache lesen und richtig interpretieren

-

Skimming und Scanning im Englischunterricht

Allerdings erfordern digitale Texte auch neue Lesestrategien, da die jungen Lesenden lernen müssen, sich in nicht-linearen, dynamischen Textstrukturen zurechtzufinden und Informationen kritisch zu bewerten. Überdies darf auch der erweiterte Textbegriff nicht außer Acht gelassen werden. Inhalte erscheinen nicht ausschließlich in der Form des geschriebenen Wortes, Lernende müssen auch in der Lage sein, auditive und visuelle Formate wie Hörspiele, Podcasts oder Spielfilme zu „lesen“ und zu verstehen. Um diesen neuen Anforderungen gerecht zu werden, ist eine gezielte Planung digitaler Leseprozesse unerlässlich. Dabei stellen sich zunächst grundlegende didaktische Fragen wie:

In welcher Jahrgangsstufe soll gearbeitet werden? Ist der Text/ das Hörspiel/ der Film für diese Altersstufe geeignet?

Wie ist das Leistungsvermögen der Lerngruppe? Wie heterogen ist die Klasse in Bezug auf lesestarke und leseschwächere Schülerinnen und Schüler?

Passt der Text sprachlich und inhaltlich zum Lernstand?

Wie lang darf der (Hör-)Text/Film sein? Wie viel Lesezeit steht zur Verfügung?

Handelt es sich um einen statischen digitalen Text (z. B. PDF) oder wir ein dynamischer Text mit Hyperlinks, Videos oder interaktiven Elementen im Netz gelesen? Soll ein Hörtext erschlossen werden oder geht es um Filminhalte?

Welche Vorerfahrungen bringen die Lernenden mit (z. B. Zum Umgang mit der „Tape-Funktion“, digitale Klebezettel etc.)?

Um digitales Lesen im Unterricht konkret umzusetzen, lohnt sich ein Blick auf vier zentrale Perspektiven, die unterschiedliche Zugänge zur digitalen Textarbeit eröffnen:

Digitale Methoden zur Erweiterung der klassischen Texterschließung

Digitale Methoden zum Umgang mit dem erweiterten Textbegriff

Leseprodukte im Rahmen der digitalen Textarbeit

Lesen im Netz – Herausforderungen und Strategien