Lesen im Netz – Herausforderungen und Strategien

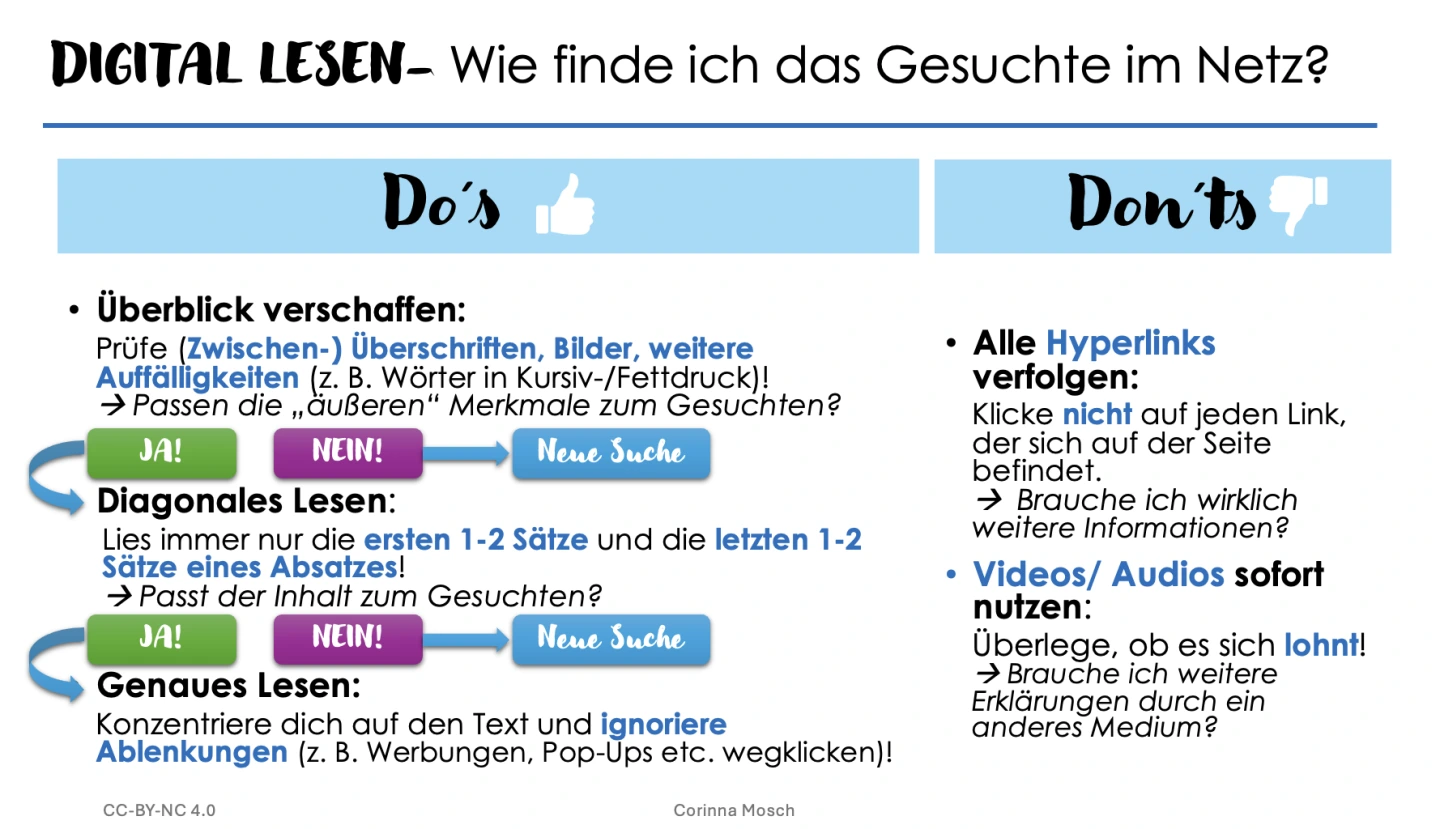

Die riesige Menge digitaler Texte im Internet macht es schwer, relevante Informationen zu finden und sich nicht darin zu verlieren. Ein klares Lese- oder Rechercheziel, das durch problemorientierte Aufgaben entwickelt wird, hilft Schülerinnen und Schülern dabei, den Fokus zu behalten. Die Auswahl passender Suchbegriffe und die Bewertung der Seriosität von Quellen sind weitere zentrale Kompetenzen. Unterstützend wirken dabei Methoden wie Mindmaps, der Einsatz von Kindersuchmaschinen oder vorbereitete digitale Lernumgebungen. Zusätzlich fördern technische Kenntnisse und gezieltes Feedback die Lesekompetenz im digitalen Raum.

Zentrale Fragestellungen

Damit Lernende den Herausforderungen des digitalen Lesens im Netz angemessen begegnen können, benötigen Sie Unterstützung. Überlegungen hinsichtlich einer lernförderlichen Materialbereitsstellung bzw. -einschränkung und der gezielten Vermittlung von Strategien sind erforderlich:

Welche Kompetenzen brauchen Lernende, um sich sicher und kritisch im digitalen Informationsraum zu bewegen?

Wie kann ich gezielt Strategien zur Navigation, Bewertung und Auswahl von Online-Texten vermitteln?

Sollen bestimmte Lernstrategien schwerpunktmäßig trainiert werden (z. B. Skimming, Scanning)?

Inwiefern passe ich die „weite Welt der Texte“ dem Lern- und Leistungsstand der Schülerinnen und Schüler an?

Wie kann ich ggf. den Zugriff auf Informationen einschränken und steuern?

Zum Vertiefen aus #lesen.bayern:

Sich nicht in der unerschöpflichen Menge digitaler Texte im Internet zu verlieren und überhaupt relevante Informationen zu finden, ist wohl eine der größten Herausforderungen für die Lernenden. Wichtig und hilfreich für die Leserinnen und Leser ist deshalb ein klares Lese-/Rechercheziel, das Schülerinnen und Schülern durch eine problemorientierte Aufgabenstellung entwickeln können und diese immer vor Augen haben sollten. Passende Schlagwörter und Schlüsselbegriffe auf dieses Leseziel abzustimmen, ist eine weitere anspruchsvolle Aufgabe. Hierbei helfen kann z. B. eine vorab erstellte Mindmap (vgl. Methodenkarte #Lesen digitaler Texte). Und schließlich stellt nicht zuletzt die Einordnung und Bewertung der Links im Hinblick auf ihre Seriosität eine Hürde dar.

Tipps:

Für den Lernprozess ist es deshalb hilfreich, die Fülle an Links und Klickmöglichkeiten zu reduzieren und beispielsweise mit Kindersuchmaschinen zu arbeiten, die bereits eine Vorauswahl an Websites treffen, oder eine digitale Lernumgebung gezielt vorzubereiten (vgl. dazu z. B. WebQuest).

Um Schülerinnen und Schüler dann an die Beurteilung der Vertrauenswürdigkeit von Texten heranzuführen, ist es sinnvoll, nicht nur qualitativ gute, von der Lehrkraft vorausgewählte Texte in den Unterricht einzubeziehen, sondern Kinder und Jugendliche bewusst auch mit Informationen unterschiedlicher Seriosität und Güte zu konfrontieren.

Das praktische Wissen um Steuerungsfunktionen des Browsers und z. B. die Möglichkeit, vor- und zurückzuspringen, unterstützt Schülerinnen und Schüler beim Navigieren und spart kognitive Ressourcen, die dann für Leseprozesse zur Verfügung stehen.

Da Schülerinnen und Schüler dazu tendieren, ihre Lesefähigkeiten im Digitalen zu überschätzen, ist es wichtig, ihnen kontinuierlich Feedback zu geben und Strategien zu vermitteln. Das Modellieren von Strategien mit der Methode des Lauten Denkens durch die Lehrkraft, ist auch hier sehr empfehlenswert.

Methoden

-

Methode „Rechercheweg nachvollziehen“

-

Methode „Internetrecherche – Quellen prüfen“

-

Methodenspeicher „Fake News erkennen“