Makerspace - Lehrerrolle

Makerspaces machen Schule kreativ – und stellen Lehrkräfte vor neue Herausforderungen. Erfahren Sie hier, wie sich die Rolle der Lehrperson im Makerspace verändert und welche Kompetenzen jetzt gefragt sind.

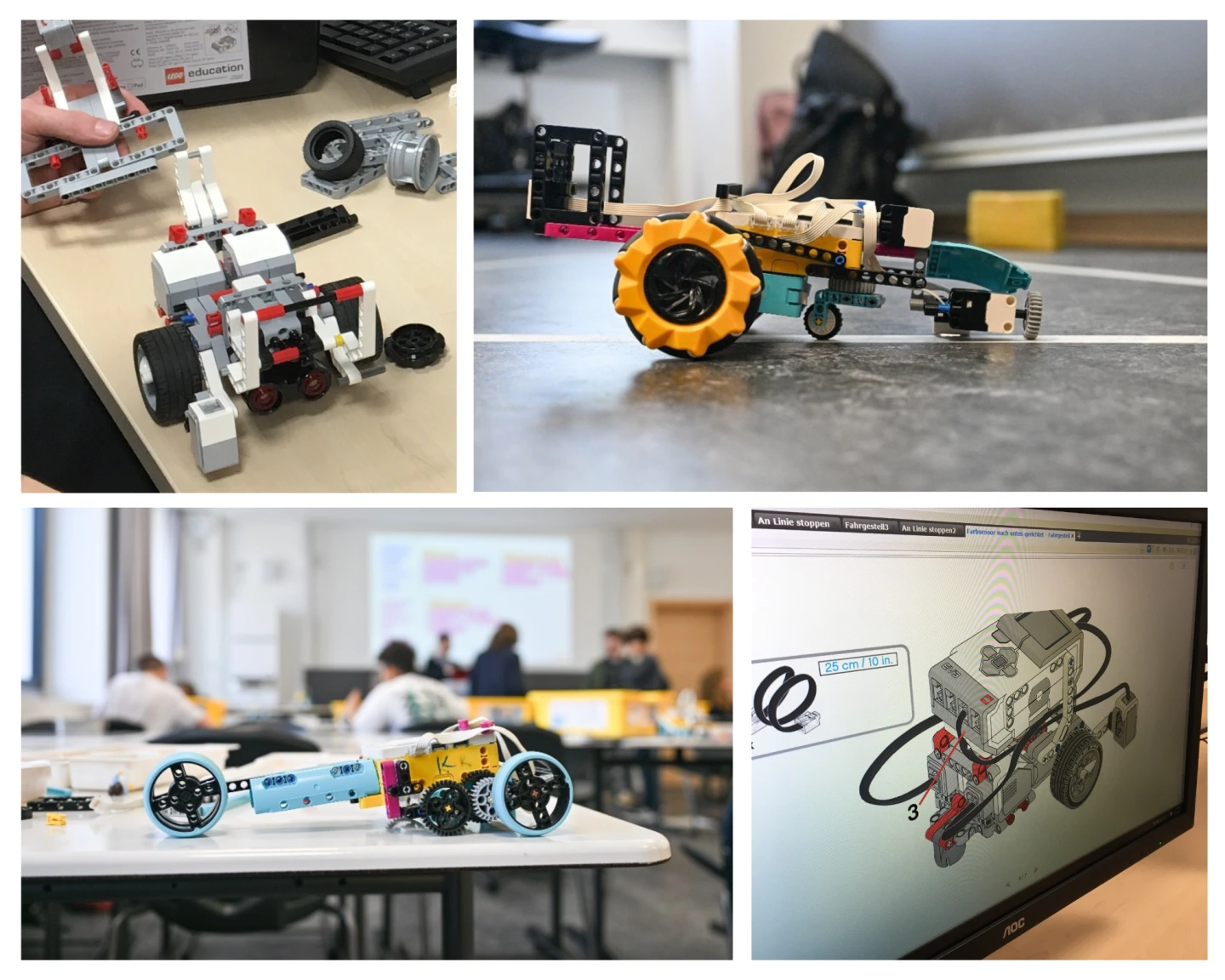

Robotik im Unterricht bietet eine Vielzahl von Möglichkeiten, um Schülerinnen und Schüler nahezu aller Altersstufen und Schularten zu fördern und ihnen wichtige Kompetenzen für die Zukunft zu vermitteln. Lesen Sie alles zu den technische Grundlagen, dem schulischen Einsatz und über Studienergebnisse zum Thema Forschendes Lernen.

Konkrete Beispiele zur Unterrichtspraxis finden Sie auch in diesen Beiträgen: Robotik im Unterricht - Praxisbeispiele 1 und Robotik um Unterricht - Praxisbeispiele 2 - der Linienfolger.

Robotik ist ein Bereich, der sich mit der Konstruktion, Programmierung und Steuerung von Robotern und Mikrocontrollern (Ein-Platinen-

Controllern) oder auch virtuellen Umgebungen und Simulationen mit Robotern beschäftigt.

Durch den Einsatz von Robotik im Unterricht können Schülerinnen und Schüler wichtige Fähigkeiten entwickeln und ihr Interesse an den MINT-Fächern kann gefördert werden. Die Projekte und Aufgaben haben oft direkten Bezug zu real existierenden Fragestellungen und Problemen. Welche Anforderungen an eine Prothese hat ein Mensch, dem ein Arm oder ein Bein fehlt? Was müsste ein helfender Roboter in der Fabrik leisten können? Wie funktioniert autonomes Fahren?

(vgl. Unterrichtseinheit „Prothesen entwickeln” (LEGO Education))

Auch die Strategie zur Entwicklung der Bildung in der digitalen Welt der Kultusministerkonferenz betont die Bedeutung von Robotik als integralen Bestandteil des Unterrichts (Kultusministerkonferenz, S.9/10, 2017).

Die Integration von Robotik in den Unterricht kann in den folgenden Bereichen positive Auswirkungen haben:

Förderung der Kreativität und Problemlösungsfähigkeiten: Robotik erfordert kreatives Denken und die Fähigkeit, teils komplexe Probleme zu lösen. Schülerinnen und Schüler werden ermutigt, innovative Lösungen zu finden und ihre eigenen Ideen systematisch umzusetzen.

Differenzierung und Individualisierung: Durch unterschiedliche Schwierigkeitsstufen, vielfältige Aufgabenformate und projektbasiertes Arbeiten wird eine individuelle und motivierende Lernumgebung geschaffen. Die Schwierigkeitsgrade lassen sich in fast allen Aufgabenformaten anpassen, z. B. auch in der Art der Programmieroberfläche (blockbasiert, Code, usw.). Fast alle Hersteller bieten fertige Unterrichtsmaterialien und Aufgabenformate an, oft sortiert nach Produkten, Jahrgangsstufen, Themenbereichen.

Stärkung der Teamarbeit und Kommunikation: Bei der Arbeit an Robotikprojekten arbeiten Schülerinnen und Schüler oft in Teams oder zu zweit zusammen. Sie lernen, effektiv zu kommunizieren, ihre Aufgaben zu koordinieren und gemeinsam an einem Ziel zu arbeiten. Dazu tragen auch diverse Wettbewerbe im Bereich der Robotik bei. Im Artikel Wettbewerbe rund um Informatik und Robotik erfahren Sie mehr.

Praxisnahe Anwendung von theoretischem Wissen: Der Einsatz von Robotik ermöglicht Schülerinnen und Schülern, theoretisches Wissen aus Mathematik, Informatik und Physik interdisziplinär in die Praxis zu übertragen. Durch das selbstständige Üben wird Gelerntes schneller und besser verstanden, weil die Roboter Abläufe begreifbar darstellen.

Abbau von Hemmungen: Hemmungen und Vorurteile gegenüber der Technik werden abgebaut und die Einstellung zum Fach Informatik positiv beeinflusst.

Hohe Motivation durch greifbare Erfolge: Robotikprojekte motivieren durch die Möglichkeit, etwas Eigenes zu erschaffen und zum „Leben“ zu erwecken. Technische Komponenten wie Baukästen oder Mikrocontroller üben einen starken Aufforderungscharakter aus und fördern das Engagement der Schülerinnen und Schüler.

Vorbereitung auf die digitale Zukunft: Frühzeitig Berührungspunkte mit Technologien wie Robotik, künstlicher Intelligenz und Programmierung zu schaffen, ermöglicht Einblicke in technische Zusammenhänge und vermittelt nicht nur technisches Verständnis, sondern auch grundlegende Alltagskompetenzen. Durch praktisches Arbeiten – vom Aufbauen bis zur Programmierung – entwickeln Schülerinnen und Schüler ein tieferes Verständnis für die Funktionsweise technischer Systeme. Dieses Wissen ist nicht nur für den Alltag, sondern auch für den Arbeitsmarkt von Bedeutung.

Inklusion und Barrierefreiheit: Robotik kann auch dazu beitragen, inklusive Lernumgebungen zu schaffen, indem sie Lernenden mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Bedürfnissen ermöglicht, aktiv am Unterricht teilzunehmen und ihre individuellen Stärken zu nutzen. Es können auch reale Fragestellungen in diesem Bereich erfahrbar gemacht werden, wie im Beispiel oben, „Prothesen entwickeln”, angedeutet wurde.

Die Beschäftigung mit Robotik im Unterricht stellt ein gutes Beispiel für forschendes Lernen dar.

Was ist forschendes Lernen?

Es handelt sich um einen schülerzentrierten Unterrichtsansatz, weil der eigenständige und gemeinschaftliche Aufbau von Wissen seitens der Schülerinnen und Schüler in den Mittelpunkt rückt.

Welche Vorteile hat forschendes Lernen?

Es fördert ein tieferes Verständnis, die Entwicklung von Fertigkeiten und die Motivation und das Interesse der Schülerinnen und Schüler.

Welche Rolle nehmen die Lehrkräfte dabei ein?

Wir Lehrkräfte können dabei die Rolle von Lernbegleitern einnehmen und unterstützen die Schülerinnen und Schüler bei ihren Aktivitäten. Beim Einsatz von Robotern im Unterricht ist es aber -wie in jedem anderen Fachunterricht auch- durchaus ratsam und hilfreich, wenn auch die Lehrkraft „mitmacht“ und eigenes Wissen im Bereich Programmierung und Robotik aufbaut oder bereits mitbringt. Forschendes Lernen zeichnet sich dadurch aus, dass Lernende

Fragestellungen entwickeln

Experimente und Untersuchungen konzipieren und umsetzen, im Bereich Robotik also den Aufbau der Roboter und die Bearbeitung der Aufgabenstellungen für den oder die Roboter.

Daten und Ergebnisse auswerten, z. B. Werte der Robotersensoren, Messung von Abständen

Befunde interpretieren und erklären, z. B. Bewegungen des Roboters, Fehlfunktionen, Ungenauigkeiten bei der Ausführung bestimmter Aufgaben

Wesentliche Merkmale des Forschenden Lernens

Aktive Beteiligung der Lernenden: Im Gegensatz zum lehrerzentrierten Unterricht, bei dem die Lehrkraft das Wissen primär vermittelt, sind die Lernenden beim Forschenden Lernen aktiv in den Lernprozess eingebunden und gestalten diesen mit.

Eigenständiges Entdecken und Experimentieren: Lernende werden ermutigt, eigene Fragen zu stellen, Hypothesen aufzustellen und diese durch Experimente, einem bestimmten Aufbau der Roboter oder durch Programmierung und Nutzung der Sensoren zu überprüfen.

Kooperatives Arbeiten: Forschendes Lernen findet häufig in Gruppen statt, was die Zusammenarbeit, Kommunikation und den Austausch von Ideen fördert.

Problemorientierung: Lernende werden mit authentischen Problemen konfrontiert und entwickeln selbstständig Lösungen.

Reflexion des Lernprozesses: die Lernenden reflektieren ihre Vorgehensweise, ihre Ergebnisse und die gewonnenen Erkenntnisse. Sie zeigen und vergleichen ihre Arbeiten und optimieren sie in mehreren Iterationen.

(Savran-Wellscheid 2023, KMK 2021)

Die Analyse des Clearinghouse Unterricht zum forschenden Lernen, die auf einer Metaanalyse von 37 Primärstudien basiert, kommt zu dem Ergebnis, dass Forschendes Lernen im Vergleich zu lehrerzentriertem Unterricht im naturwissenschaftlichen Bereich zu besseren Lernerfolgen führt. Die durchschnittliche Effektstärke liegt bei d = 0.50, was bedeutet, dass etwa 70 % der Schülerinnen und Schüler nach Forschendem Lernen ein substanziell besseres Verständnis der naturwissenschaftlichen Inhalte haben.

Die Studie unterscheidet zwischen zwei Dimensionen des Lernens: dem kognitiven Aktivierungspotenzial der Lernaktivitäten und dem Grad der Lernsteuerung durch die Lehrkraft. Es zeigt sich, dass insbesondere epistemisch orientierte Aktivitäten, bei denen Schülerinnen und Schüler Erklärungen für Phänomene entwickeln und ihre Ergebnisse begründen, besonders wirksam sind (d = 0.75). Auch prozedurale und soziale Aktivitäten, wie das gemeinsame Entwickeln von Forschungsfragen, Datensammlung und Ergebnisdiskussion, tragen zu einer hohen Wirksamkeit bei (d = 0.72).

1. Forschendes Lernen im naturwissenschaftlichen Unterricht

Szenario:

Im Rahmen einer Metaanalyse wurden 37 Studien ausgewertet, die Forschendes Lernen im Klassenzimmer untersuchten. Besonders wirksam war der Unterricht, wenn Schülerinnen und Schüler:

eigene Fragestellungen entwickelten,

Experimente planten und durchführten,

die Ergebnisse ihrer Experimente interpretierten und erklärten,

ihre Befunde im Klassenverband präsentierten und diskutierten.

Beispiel:

Im Themengebiet „Astronomie“ (Klassen 6/7) übernahmen Schülerinnen und Schüler die Perspektive von Galileo und anderen historischen Figuren. Sie analysierten Texte mithilfe von Leitfragen, präsentierten ihre Ergebnisse und diskutierten diese im Plenum. Die Lehrkraft steuerte und begleitete die Aktivitäten gezielt, um die epistemische Tiefe zu sichern. Diese Unterrichtsform zeigte gegenüber lehrerzentrierter Instruktion deutlich höhere Lernerfolge 1.

2. Computational Thinking mit Calliope mini (Grundschule)

Szenario:

Das Bildungsangebot „Programmiere, damit dir ein Licht aufgeht“ für Klassen 3 und 4 setzt auf problemorientierte Aufgaben mit dem Mini-Computer Calliope mini. Der Unterricht ist nach dem Prinzip des angeleiteten forschenden Lernens gestaltet und fördert explizit epistemische, prozedurale und soziale Aktivitäten:

Schülerinnen und Schüler formulieren Vermutungen zu Programmierbefehlen und überprüfen diese experimentell.

Sie entwickeln und begründen eigene Lösungswege für Programmierprobleme (z. B. automatisches Fahrradrücklicht).

In Kleingruppen werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, optimiert und anschließend im Plenum präsentiert.

Fehler (Debugging) werden gemeinsam identifiziert, Ursachen vermutet und Lösungen begründet.

Beispielhafte Sequenzen:

Sequenz 4: Programmierung eines automatischen Fahrradrücklichts: Schülerinnen und Schüler abstrahieren die Problemstellung, wählen Bausteine aus, planen die Reihenfolge, programmieren und optimieren die Lösung. Die Ergebnisse werden verglichen und begründet.

Sequenz 6: Komplexere Aufgaben werden in Teilprobleme zerlegt, Lösungen für die Teilprobleme werden entwickelt, diskutiert und zu einer Gesamtstrategie zusammengefügt.

Diese Szenarien sind so angelegt, dass sie sowohl individuelles als auch kollaboratives Forschen, Erklären, Begründen und Diskutieren fördern – zentrale Aspekte epistemisch und sozial wirksamer Lernaktivitäten.

3. Educational Robotics (EU-Projekt RoboCoop)

Szenario:

Im Rahmen des EU-Projekts RoboCoop wurden 188 Coding- und Robotik-Workshops an Schulen durchgeführt. Die Lernsettings waren interdisziplinär und praxisorientiert gestaltet:

Schülerinnen und Schüler arbeiteten in Teams an realen Problemstellungen mit Robotern (z. B. Thymio, Lego Mindstorms).

Sie entwickelten gemeinsam Lösungsstrategien, programmierten Roboter und diskutierten die Ergebnisse.

Die Reflexion von Fehlern, das Begründen von Lösungswegen und die Präsentation der Ergebnisse standen im Mittelpunkt.

Ergebnisse:

Die Workshops zeigten, dass „Hands-on Activities in a Team“ und „Learning Together“ bevorzugte und besonders wirksame Methoden waren. Die Rolle der Lehrkraft als Lernbegleiterin, die gezielte Impulse gibt und Reflexionen anstößt, wurde als zentral für den Lernerfolg identifiziert (siehe 3.)

Fazit für die Unterrichtspraxis

Epistemisch orientierte Aktivitäten (Erklären, Begründen, Reflektieren) sind besonders lernwirksam, wenn sie durch gezielte Lehrerimpulse unterstützt werden.

Prozedurale und soziale Aktivitäten (gemeinsames Entwickeln von Fragestellungen, Datensammlung, Diskussion) fördern sowohl das Verständnis als auch die Motivation und Selbstwirksamkeit der Lernenden.

Konkret erforscht wurden diese Ansätze in naturwissenschaftlichen, technischen und informatischen Unterrichtsszenarien – von der Grundschule (z. B. Calliope mini) bis zur Sekundarstufe (z. B. Astronomie, Robotik-Projekte).

Empfehlung:

Lehrkräfte sollten Unterricht so gestalten, dass Schülerinnen und Schüler aktiv forschend tätig werden, eigene Erklärungen und Begründungen entwickeln und ihre Ergebnisse im sozialen Austausch reflektieren können. Die gezielte Steuerung und Unterstützung durch die Lehrkraft bleibt dabei ein entscheidender Erfolgsfaktor.

Ein wichtiger Befund der Studie ist, dass forschendes Lernen besonders dann zu besseren Ergebnissen führt, wenn die Unterrichtseinheiten stärker lehrergesteuert sind. Dies bedeutet, dass die Lehrkraft zwar die Eigenaktivität der Schülerinnen und Schüler fördert, aber gleichzeitig die Lernprozesse anleitet und begleitet. Die Studie betont, dass es nicht darum geht, entweder lehrerzentriert oder schülerzentriert zu unterrichten, sondern vielmehr darum, die Vorteile beider Ansätze zu kombinieren.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Forschendes Lernen eine effektive Methode ist, um das naturwissenschaftliche Verständnis der Schülerinnen und Schüler zu verbessern, besonders wenn folgende Aspekte berücksichtigt werden:

Epistemisch orientierte Aktivitäten: Verständnis wissenschaftlicher Erkenntnisgewinnung: Schülerinnen und Schüler setzen sich aktiv mit dem Prozess des Forschens auseinander.

Aktive und kollaborative Beteiligung: Durch praktisches Arbeiten und Zusammenarbeit lernen sie, Wissen selbstständig zu erarbeiten.

Gezielte Lehrerführung: Lehrkräfte steuern und unterstützen den Lernprozess laufend, um optimale Lernergebnisse zu erzielen. Hierzu ist eine begleitende Beobachtung unabdingbar. Die Lehrkraft sollte hierfür selbst über Wissen und Können im Bereich der Programmierung und des Aufbaus der eingesetzten Unterrichtsroboter verfügen.

(KNOGLER, CHU Research Group, 2017)

Die Ergebnisse der Studie zum Forschenden Lernen sind auf den Robotikunterricht übertragbar.

Beide Ansätze sind schülerzentriert.

Sie fördern aktive Beteiligung, Eigenständigkeit und Problemlösefähigkeiten.

Algorithmisches und algorithmisierendes Denken sind zentral, insbesondere in der Robotik.

Beide Ansätze legen Wert auf kooperatives Arbeiten.

Sie ermöglichen praxisnahe Anwendungen und vertiefen dadurch das Verständnis.

Eine unterstützende Lehrkraft ist für die Wirksamkeit beider Ansätze entscheidend.

Sowohl Unterrichtsbeispiele aus der Studie zum Forschenden Lernen als auch Aufgaben im Unterricht mit Robotern sind oft problemorientiert gestaltet. Beide fördern den Erwerb vielfältiger Kompetenzen.

Es geht um das Entwickeln von Lösungsverfahren (Programme/ Strategien/ Algorithmen).

Die Analyse, das Testen und die Optimierung der Ergebnisse sind zentrale Schritte.

Wissen aus unterschiedlichen Disziplinen wird angewendet und verknüpft, z. B. mathematische Kenntnisse, technische und physikalische Grundkenntnisse mit technischen Fragestellungen und Kreativität.

Die Reflexion des Vorgehens und der Ergebnisse ist stets Teil des Lernprozesses.

Für den Unterricht geeignete Roboter bestehen aus verschiedenen Komponenten, die unterschiedliche Funktionen erfüllen. Zu den grundlegenden Bestandteilen gehören Eingabe-, Verarbeitungs- und Ausgabekomponenten.

Die folgenden Bauteile der ausgewählten Hersteller sind exemplarisch. Auch Roboter anderer Hersteller haben ähnliche Funktionen und Bauteile wie diese, z. B. Motoren, Sensoren, Verbinder, Fahrgestelle, usw.

Sensoren ermöglichen dem Roboter, seine Umgebung wahrzunehmen. Es gibt verschiedene Arten von Sensoren:

Farbsensoren erkennen Farben und Linien.

Berührungssensoren erkennen, wenn der Roboter mit einem Objekt in Kontakt kommt.

Ultraschallsensoren messen Entfernungen zu Objekten.

Lagesensoren messen die Position des Roboters (Gyro-Sensor).

Mikrofone dienen als Lautstärkesensoren.

Lichtsensoren messen die Helligkeit.

Feuchtigkeitssensoren messen die Feuchtigkeit.

Temperatursensoren messen die Temperatur.

CO2-Sensoren messen die Luftqualität.

Eine sehr interessante Möglichkeit das Thema Sensorik im Zusammenhang mit „Home- Automation” zu behandeln sind Kombi- Boards wie das „Keye-Studio”. Hier kann man z. B. bei einem der Bausätze ein Netzwerk mit Smart Home- Funktionen und entsprechenden Sensoren im Modell aufbauen.

Aktoren ermöglichen es dem Roboter, Aktionen auszuführen.

Motoren bewegen den Roboter und seine Teile.

LEDs senden Lichtsignale aus.

Lautsprecher geben Töne aus.

Funktionsprinzipien

Die Funktionsprinzipien basieren auf dem EVA-Prinzip (Eingabe, Verarbeitung, Ausgabe):

Eingabe: Sensoren nehmen Informationen aus der Umgebung auf. Zum Beispiel erkennen Farbsensoren Linien oder Farbcodes, ein Berührungssensor registriert eine Kollision, ein Ultraschallsensor misst die Entfernung, oder ein Mikrofon misst die Lautstärke.

Verarbeitung: Der Mikrocontroller verarbeitet die empfangenen Daten gemäß eines Programms. Er analysiert die Sensorwerte und trifft entsprechend programmierte Entscheidungen, welche Aktoren aktiviert werden sollen.

Ausgabe: Aktoren setzen die Entscheidungen des Mikrocontrollers in Aktionen um. Zum Beispiel bewegen sich die Motoren, um den Roboter zu steuern, LEDs leuchten oder der Lautsprecher gibt einen Ton aus.

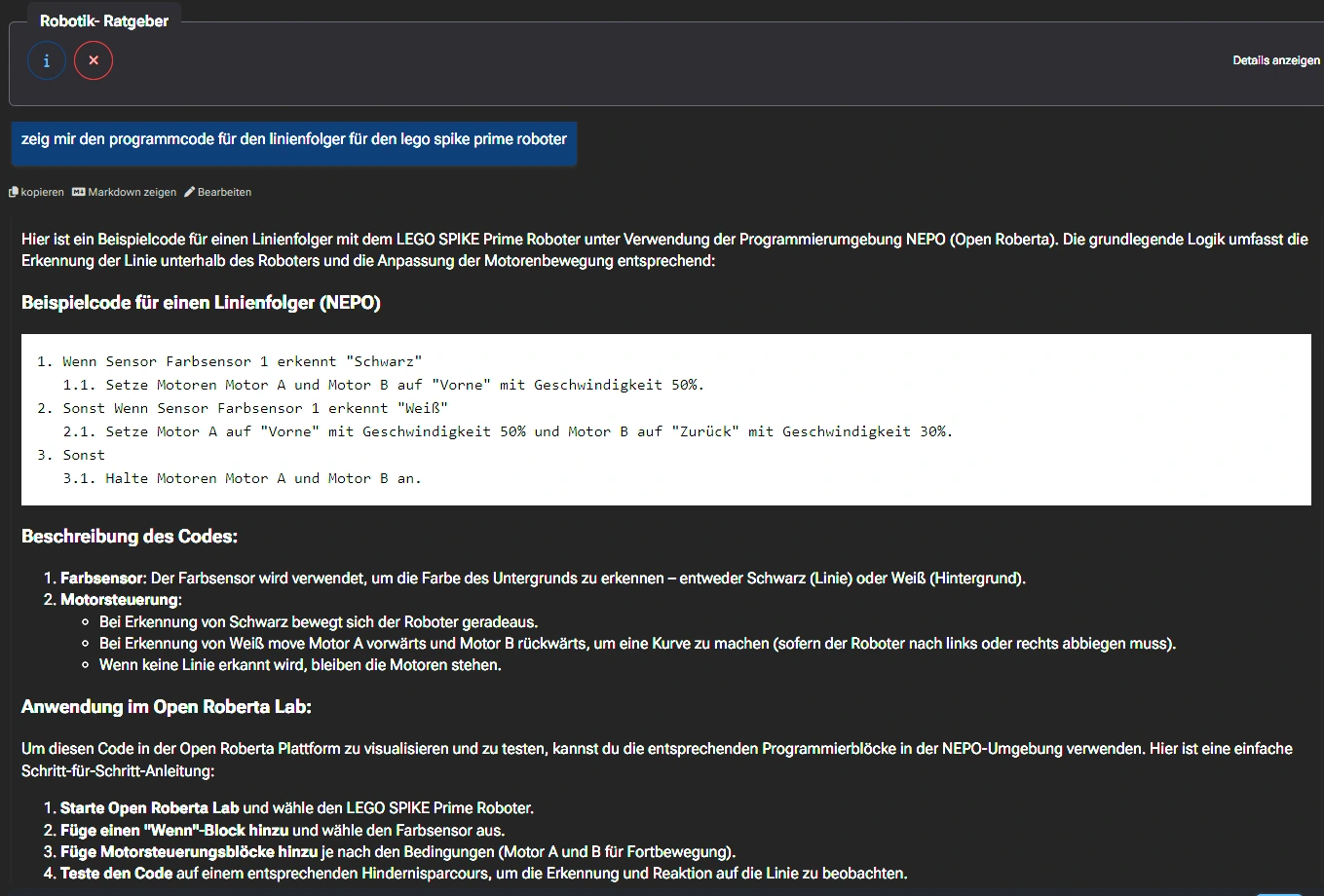

Programmierung und Steuerung

Einige Roboter, wie der Blue-Bot, können durch Tastendruck oder Legekarten programmiert werden. Der Ozobot kann durch Farbcodes auf Papier oder durch die visuelle Programmiersprache OzoBlockly gesteuert werden. Makeblock Roboter, wie der mBot und CyberPi, bieten eine durchgängige Software für blockbasierte bis zur objektorientierten Programmierung in Python. Die Programmierung erfolgt oft in einer Programmierumgebung bzw. einem Editor wie MakeCode. Dort werden Programmblöcke für die Anweisungen verwendet. Verbreitet sind auch Scratch und das Open Roberta Lab vom Fraunhofer Institut zur Programmierung verschiedener Robotermodelle. Dabei wird jeweils eine Verbindung zwischen App oder PC und dem Roboter hergestellt, und zwar entweder per USB oder via Bluetooth. Falls kein echter Roboter zur Verfügung steht, kann man z. B. auch mit „Open Roberta“ in der Simulation arbeiten.

Weitere wichtige Aspekte

Es gibt auch „unplugged” Programmierkonzepte, bei denen Kinder die Roboter durch physische Handlungen programmieren, ohne Computer zu verwenden.

Struktogramme helfen bei der Planung von Programmen und der Visualisierung von Abläufen.

Differenzierung im Unterricht kann durch Aufgaben mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad erreicht werden.

Die Roboter können auch in fächerübergreifenden Projekten eingesetzt werden, z.B. in Deutsch, Mathematik, Religion oder Englisch.

Durch Feedback und Reflexion werden Lernprozesse unterstützt.

Durch die Kombination der verschiedenen Komponenten und Funktionsweisen ermöglichen Roboter im Unterricht den Schülerinnen und Schülern ein besseres Verständnis für algorithmisches Denken, Programmierung und technische Zusammenhänge zu entwickeln. Sie können kreative Ideen entwickeln und Prototypen erstellen.

Robotik im Unterricht kann durchaus ein komplexes Thema sein. Deshalb ist oftmals eine individuelle Beratung und Begleitung der Lehrkräfte und Schulen nötig. Das beginnt bei der Markterkundung, der Beschaffung, geht weiter mit der Aufbewahrung der Geräte, dem Unterhalt und der individualisierten Unterrichtsplanung.

Um Lehrkräfte und Schulen bei der Integration von Robotik in den Unterricht zu unterstützen, steht Ihnen hier ein Chatbot bzw. KI-Assistent zur Verfügung. Dieser Chatbot kann Fragen beantworten, Ressourcen bereitstellen und individuelle Beratung zum Thema Robotik im Unterricht bieten. Nutzen Sie den Chatbot, um weitere Informationen zu erhalten und Unterstützung bei der Integration von Robotik in ihren Unterricht zu erhalten.

Robotik im Unterricht kann eine spannende Möglichkeit sein, Schülerinnen und Schüler zu fördern und ihnen wichtige Kompetenzen für die Zukunft zu vermitteln. Durch die Kombination von Kreativität, Problemlösungsfähigkeiten und technischem Wissen können Schülerinnen und Schüler spielerisch und altersgerecht ihre Fähigkeiten weiterentwickeln und auf die Herausforderungen der digitalen Welt vorbereitet werden. Nutzen Sie die vorhandenen Ressourcen und den Chatbot, um das Potenzial von Robotik auch in ihrem Unterricht auszuschöpfen!

Mit dem Link können Sie sich den Assistenten für die ByLKI kopieren und in ihrer Umgebung nutzen.

Bei den nachfolgenden Links handelt es sich lediglich um Beispiele. Bei der Nutzung gelten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen des jeweiligen Diensteanbieters.

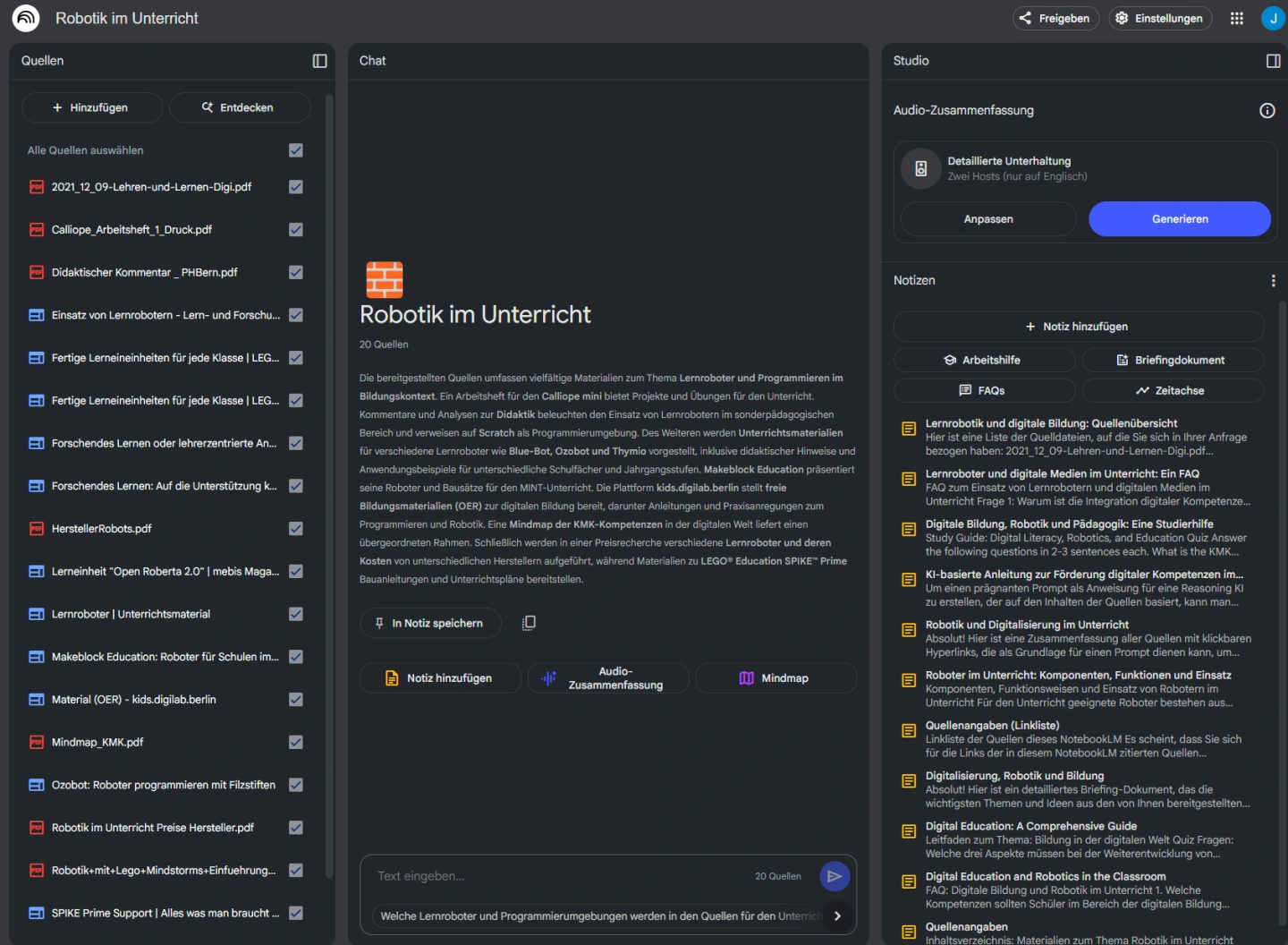

Zum Google NotebookLM Chatbot:

Die Nutzung von NotebookLM ist mit Google-Konto möglich.

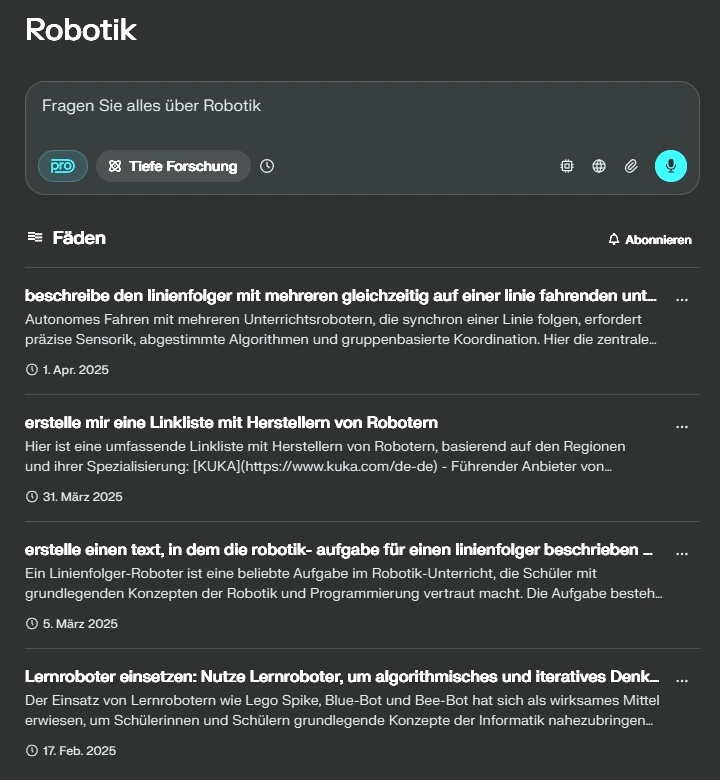

Perplexity.ai - Raum

https://www.perplexity.ai/collections/robotik-qpe5rukoRx6mcK.F.IW7Yw

Link zur Perplexity- KI. Sie können die dort hinterlegten Materialien innerhalb der von Perplexity zur Verfügung gestellten KI nutzen (keine Anmeldung nötig)

Stellen Sie einfach Fragen, die Sie zum Thema Robotik haben, z. B.

Damit sich die Chatbots auf das hinterlegte Material und die zur Verfügung gestellten Quellen bezieht, geben sie bitte im Prompt z. B. folgendes an: Beziehe dich bei deiner Antwort auf die Quellen, bzw. auf das hinterlegte Material.

Wie fange ich mit Robotik im Unterricht an?

Welche Roboterhersteller gibt es? Erzeuge eine Tabelle mit klickbaren Links zu den Herstellerseiten.

Bringt Robotik im Unterricht etwas? Gibt es einen Mehrwert?

Was kostet der Thymio Roboter? (Fragen Sie einfach nach bestimmten Produkten)

Was sagt die KMK zum Thema Robotik im Unterricht?

Welche Roboterhersteller gibt es? Erzeuge eine Tabelle mit klickbaren Links zu den Herstellerseiten.

Konkrete Beispiele zur Unterrichtspraxis finden Sie in diesen Artikeln des Magazins:

Robotik im Unterricht - Praxisbeispiele 2 - der Linienfolger

Wettbewerbe rund um Robotik und Programmieren finden Sie hier: Wettbewerbe rund um Informatik und Robotik | mebis Magazin

Makerspaces machen Schule kreativ – und stellen Lehrkräfte vor neue Herausforderungen. Erfahren Sie hier, wie sich die Rolle der Lehrperson im Makerspace verändert und welche Kompetenzen jetzt gefragt sind.

Makerspaces bringen Hightech und Kreativität direkt ins Klassenzimmer. Hier werden Schülerinnen und Schüler zu Erfinderinnen und Erfinden und gestalten mit 3D-Drucker, Lasercutter und VR ihre eigenen Projekte.

Robotik im Unterricht: Eine spannende Möglichkeit zur Förderung von Schülerinnen und Schülern. Im Artikel finden Sie ausgewählte Unterrichtsbeispiele.

Eigene Projekte aus Holz, Acryl oder Pappe gestalten – präzise und kreativ! Entdecken Sie, wie sich mit moderner Technik Ideen verwirklichen lassen.

Hier bekommen Sie Anregungen, wie Sie das Erreichen von Entwicklungszielen an ihrer Schule wirksam inner- und außerschulisch kommunizieren können.

Der „Linienfolger” ist eine Art Standardaufgabe im Robotikunterricht. Erfahren Sie an diesem Beispiel, wie man Robotik im Unterricht gestalten kann.