Wissen darstellen mit Mindmaps, Sketchnotes & Co

In der Unterrichtspraxis stellt sich häufig die Frage, wie komplexe Sachverhalte und ihre Strukturen angemessen dargestellt werden können. Hierfür bestehen unterschiedliche Visualisierungskonzepte wie Mindmaps, Zeitleisten, Concept Maps und Sketchnotes, welche in Lehr-Lern-Prozessen wirkungsvoll zum Einsatz kommen können.

Verschiedene Visualisierungsmöglichkeiten im unterrichtlichen Einsatz

Diese Methoden finden im schulischen Kontext zahlreiche Verwendungsmöglichkeiten. Gemeinsam ist ihnen hierbei:

Sammeln und Strukturieren von Ideen, Informationen und Vorwissen in Form von visuellen Darstellungen (Bilder, Symbole, Text).

Vertieftes Verständnis durch Aufbereiten und Organisieren von komplexen Informationen sowie Aufdecken von Wissenslücken.

Erhöhtes kreatives Denken und verbesserte Gedächtnisleistung durch Wiederholen und Reflektieren.

Jede Methode weist spezifische Merkmale auf:

-

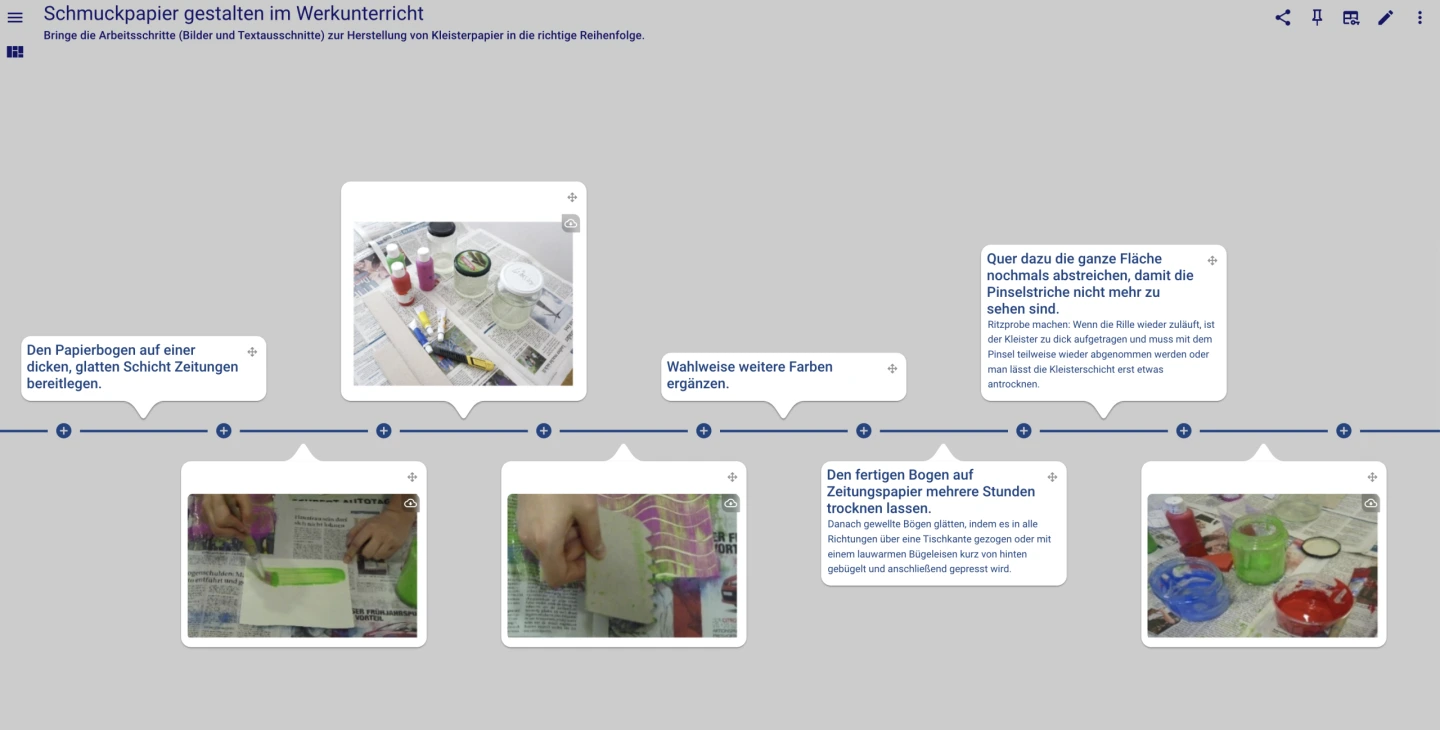

Zeitleiste

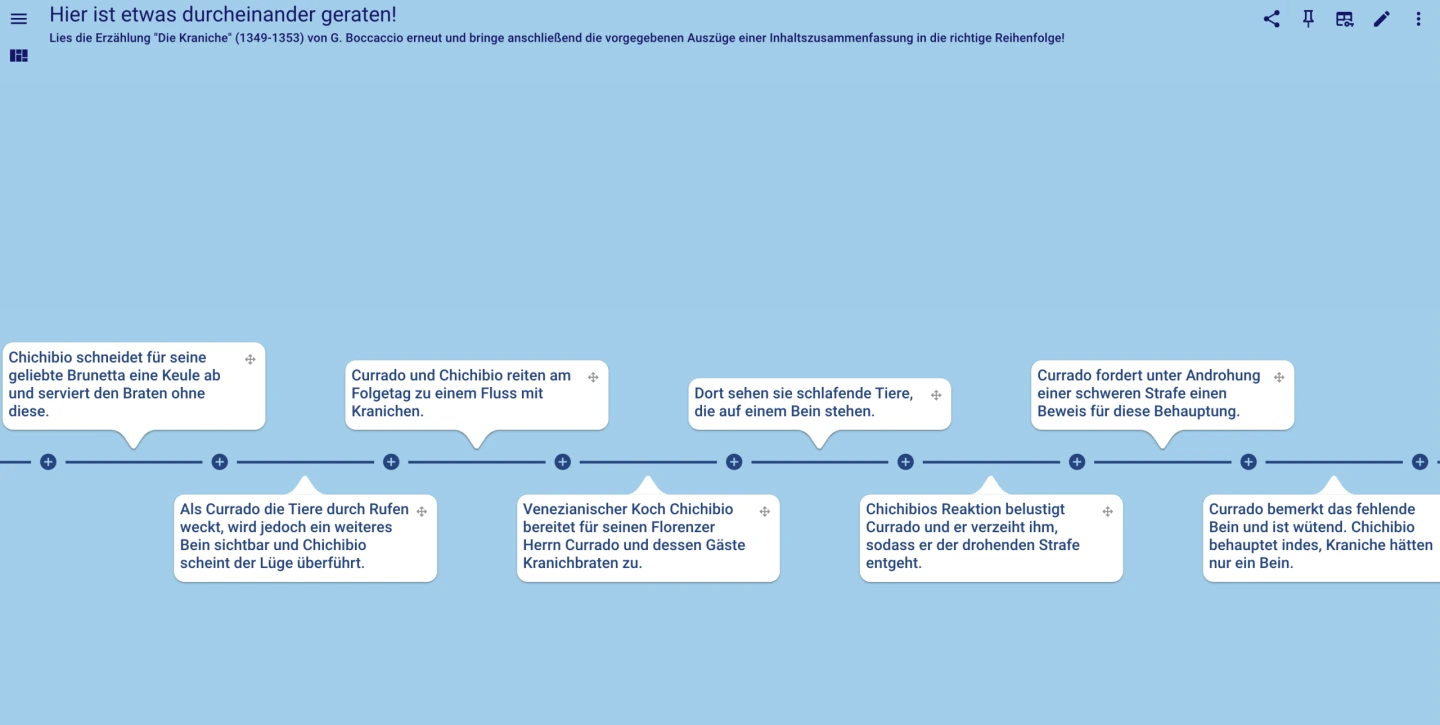

Bei einer Zeitleiste (auch Zeittafel bzw. Zeitstrahl) handelt es sich um eine grafische Darstellung, bei der Abläufe, Ereignisse und Entwicklungen in einer linearen Struktur chronologisch angeordnet werden. -

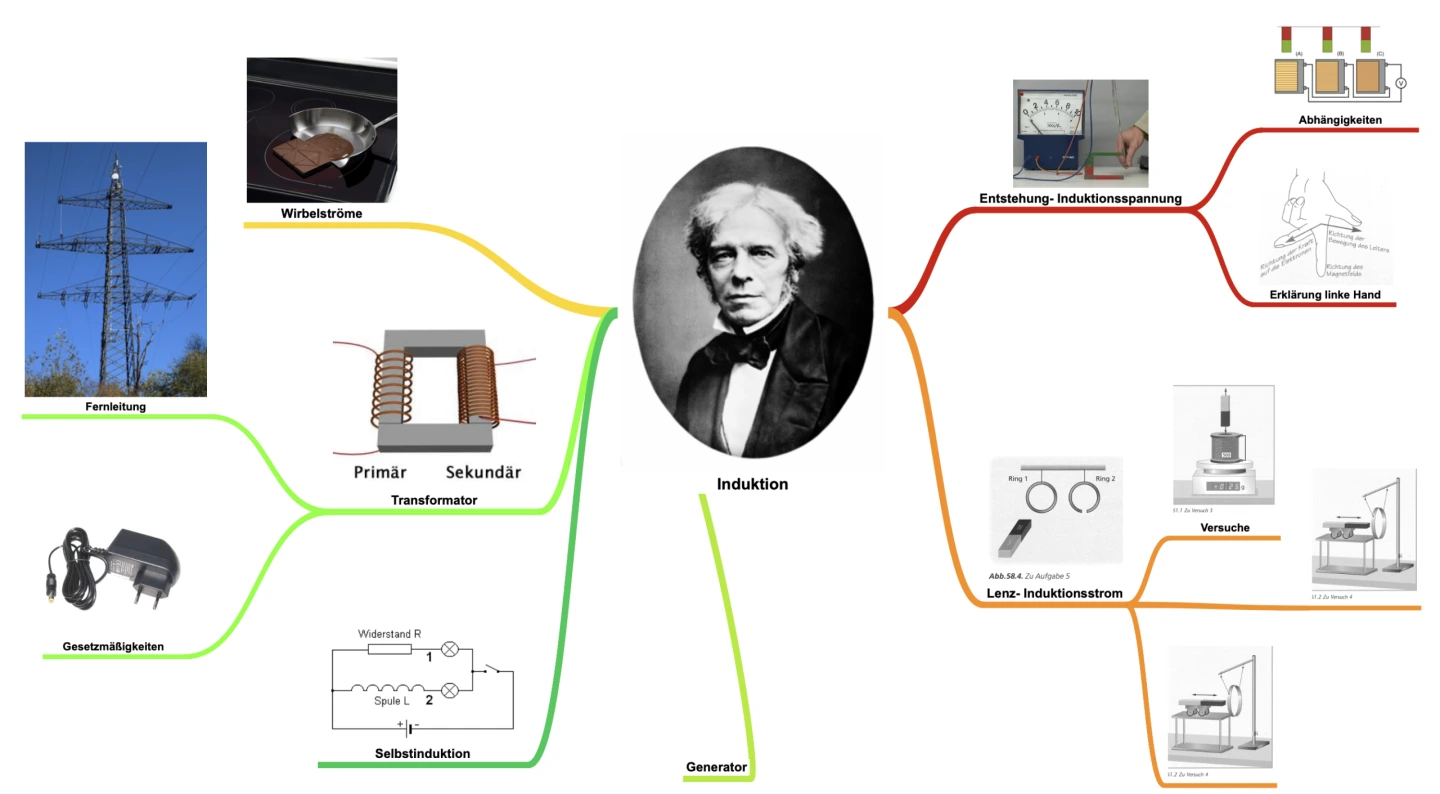

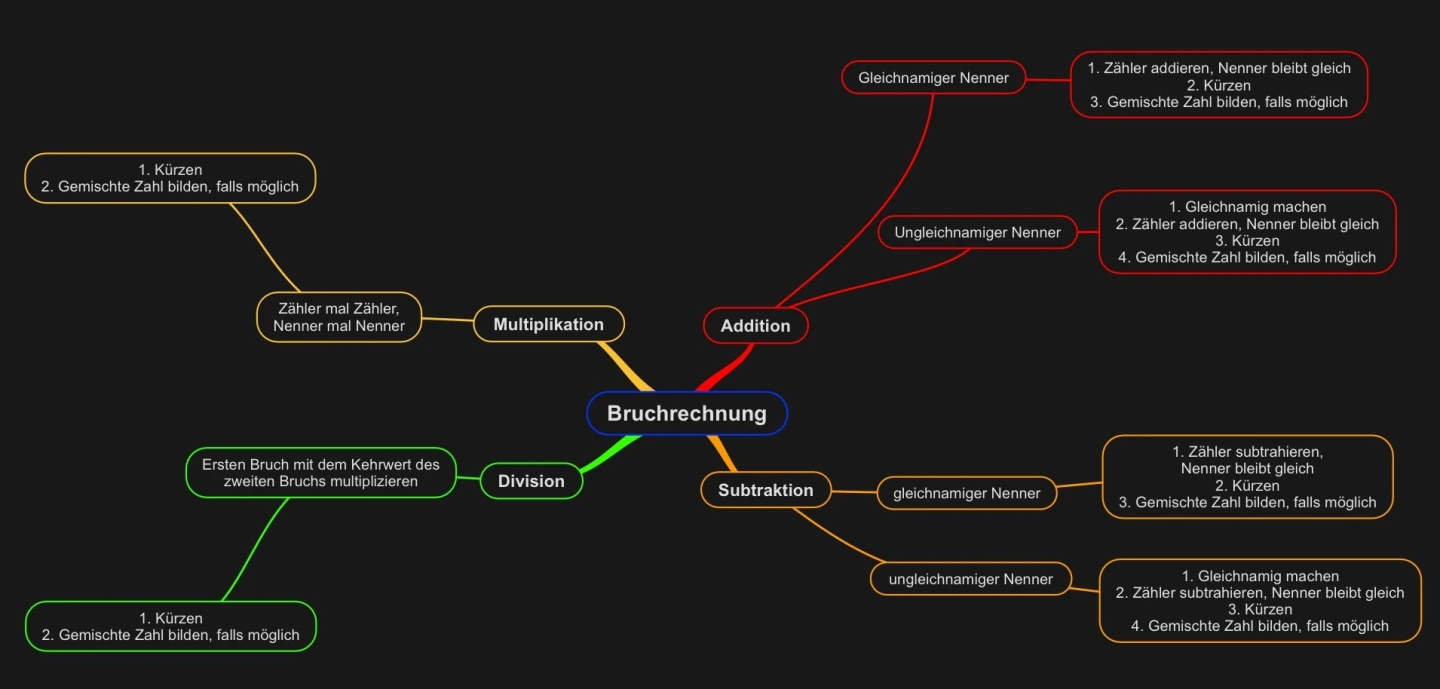

Mindmaps

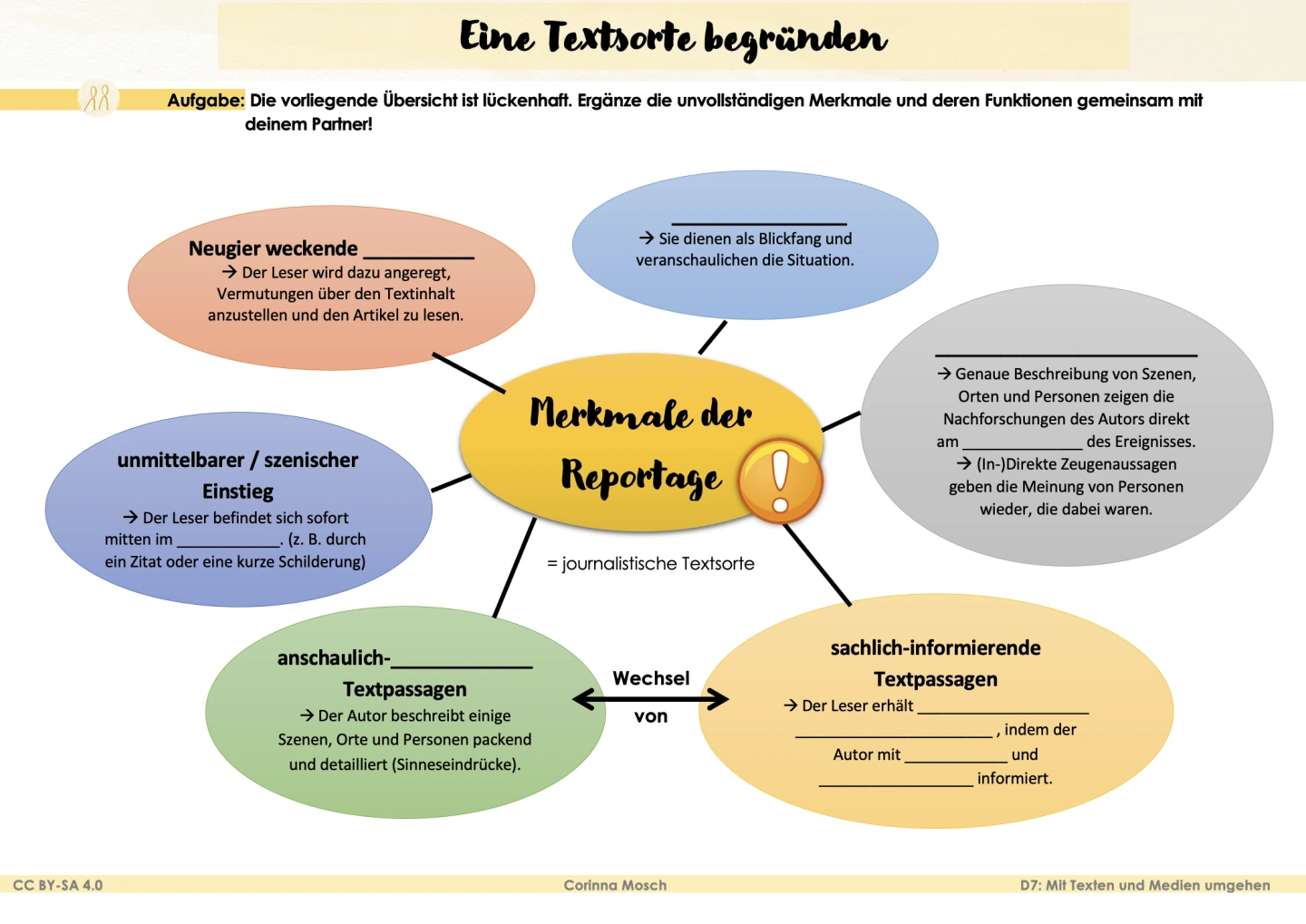

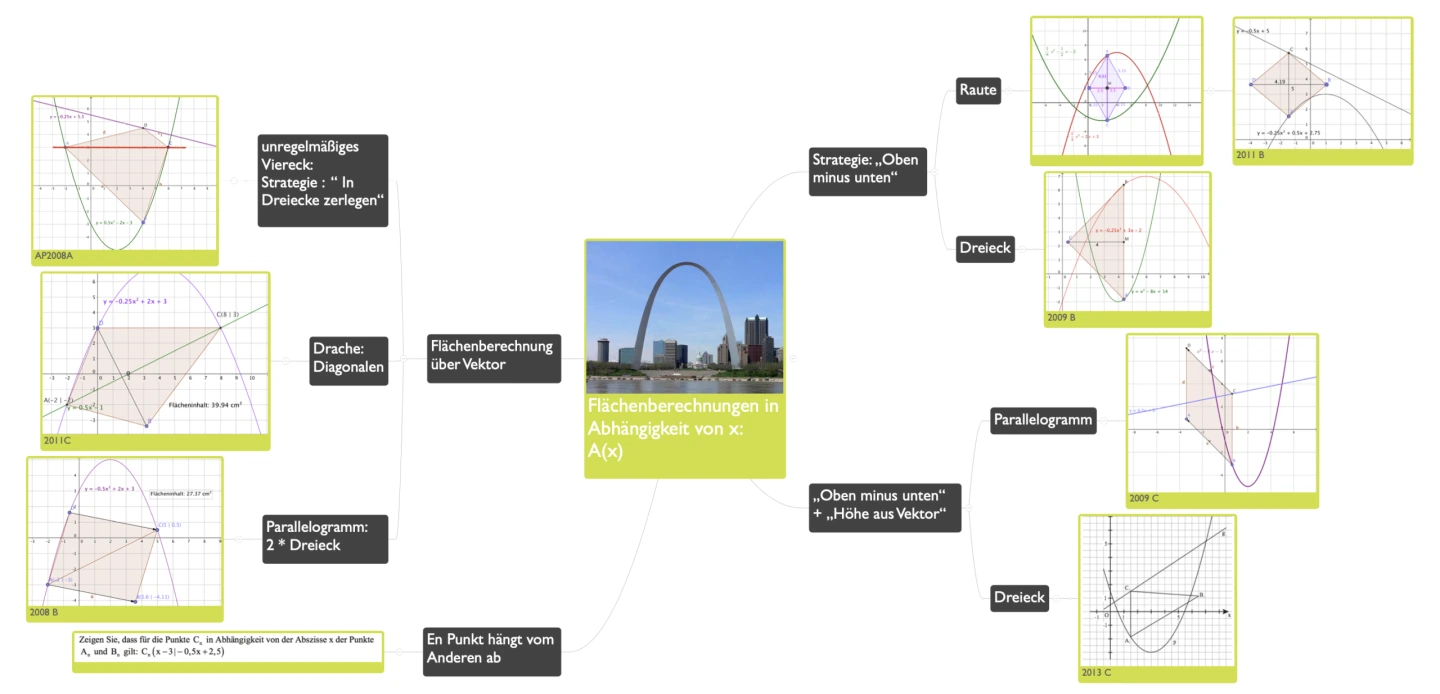

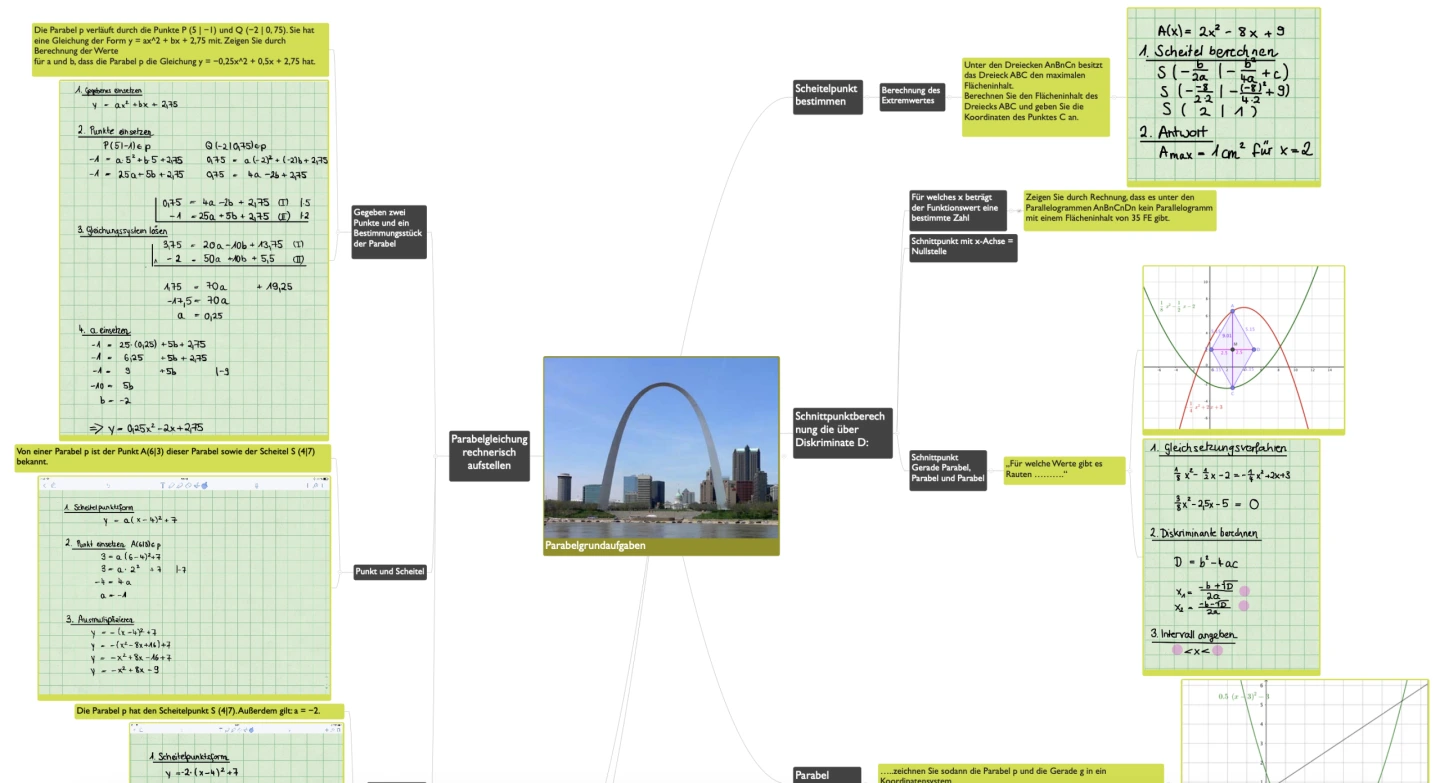

Mit Hilfe einer Mindmap wird ein zentrales Thema erschlossen, welches durch eine baumartige, hierarchische Struktur dargestellt wird. Verbindungen bestehen lediglich assoziativ, nicht formal. -

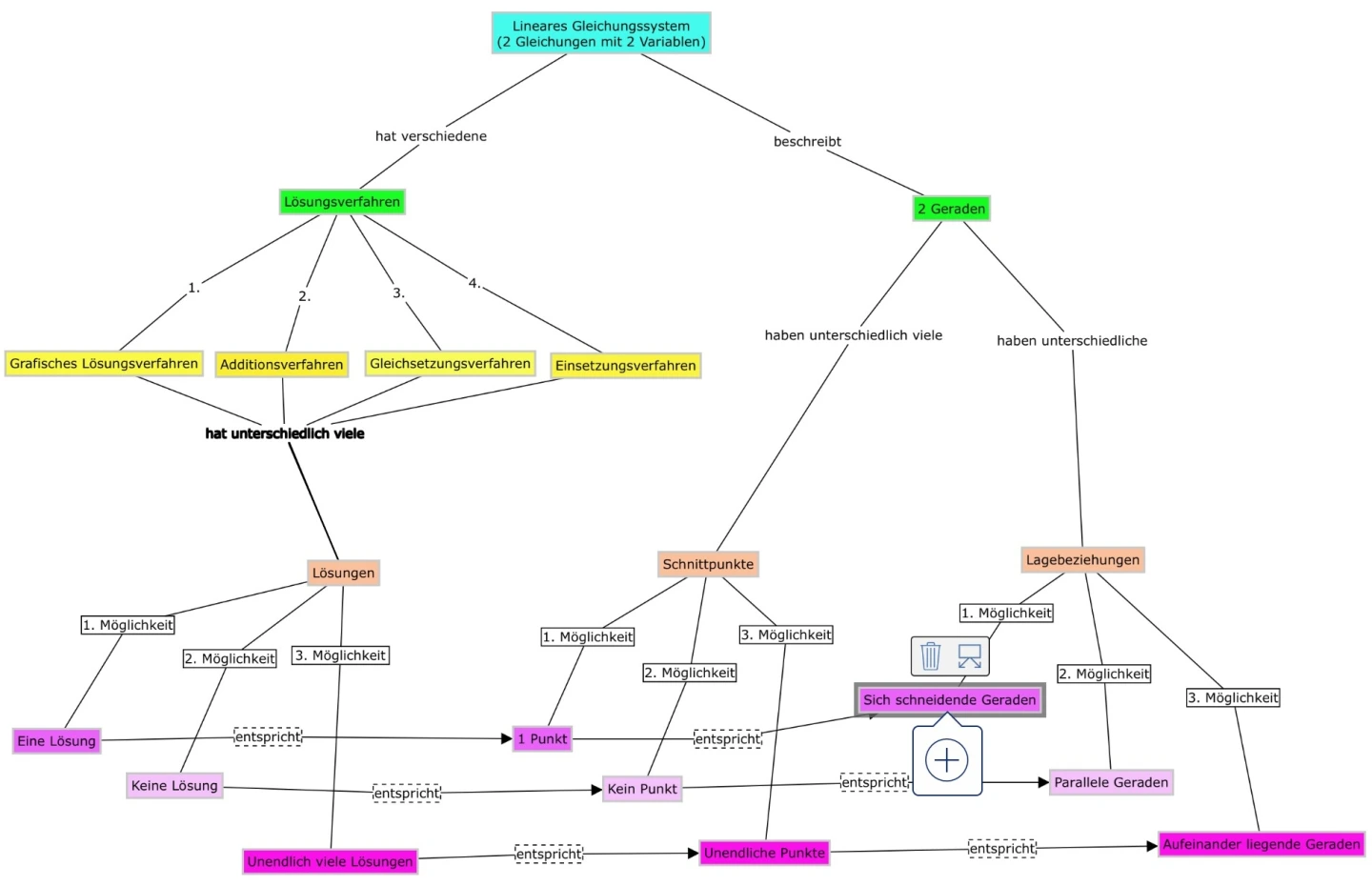

Concept Maps

Eine Concept Map („Begriffslandschaft“) ist eine grafische Darstellung von Begriffen (Concepts) und ihren Zusammenhängen in Form eines Netzes. Dies gelingt, indem Beziehungen zwischen den Begriffen durch Verbindungswörter/-sätze hergestellt werden. Im Unterschied zur Mindmap können darüber hinaus mehrere zentrale Begriffe abgebildet werden. -

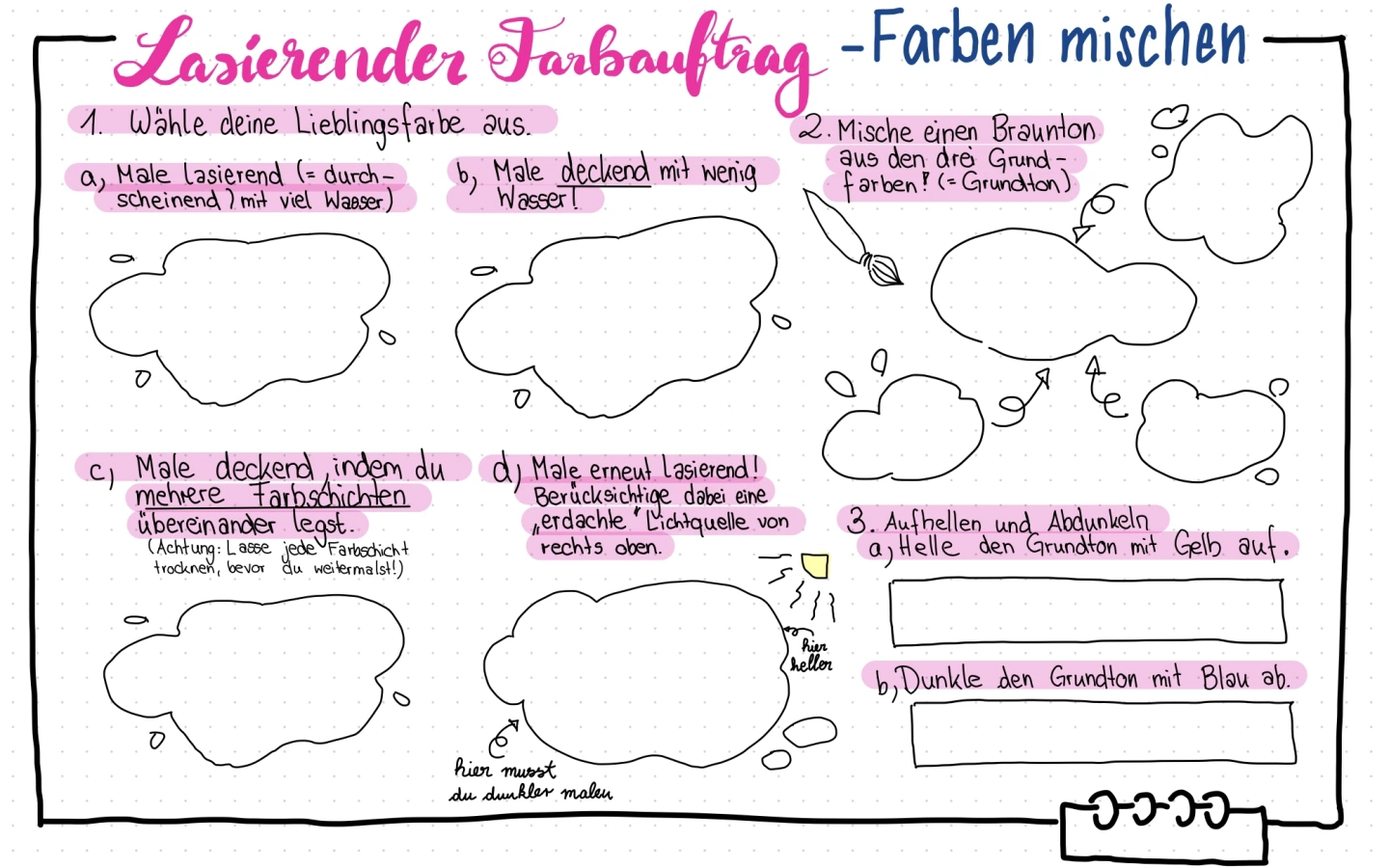

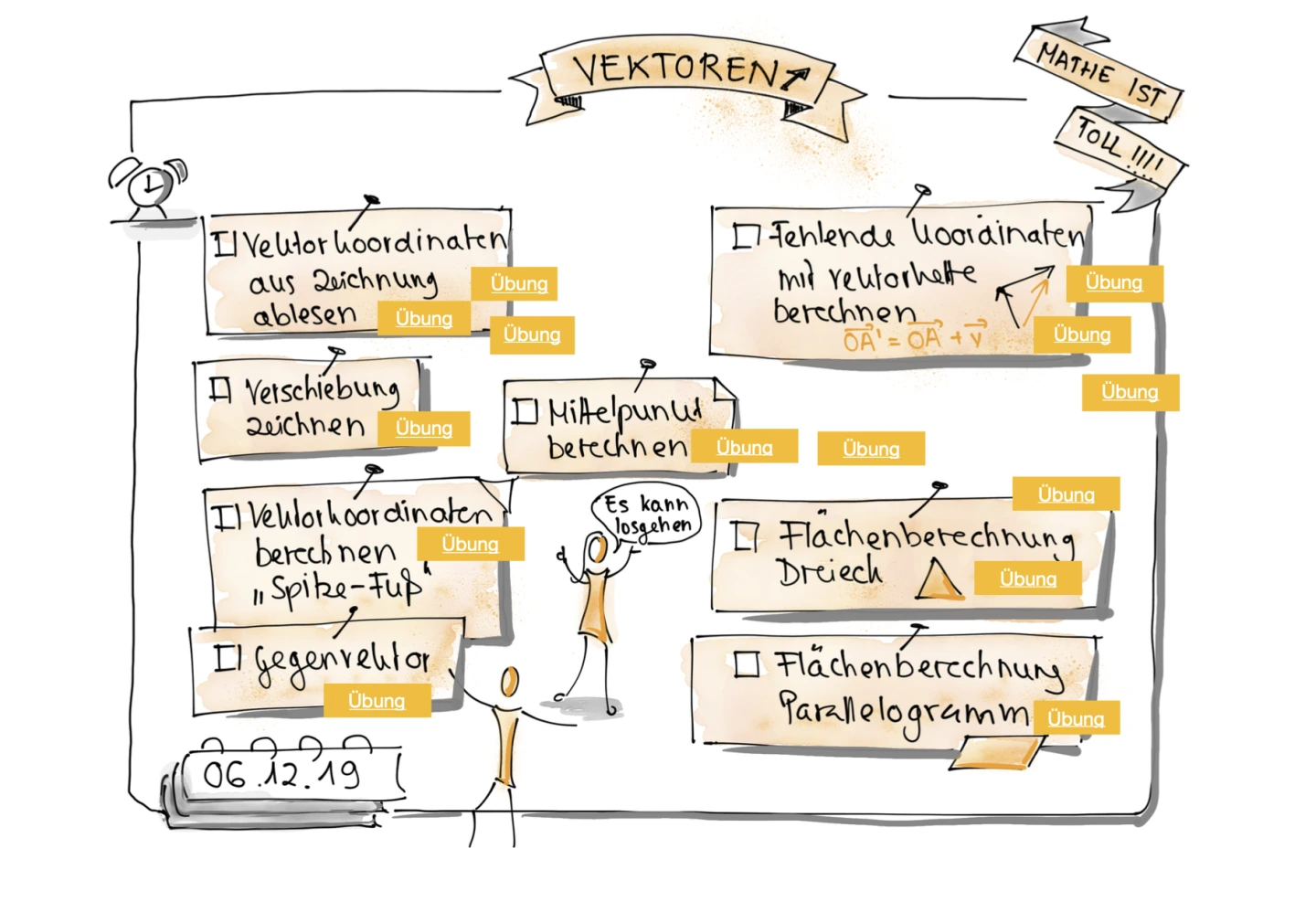

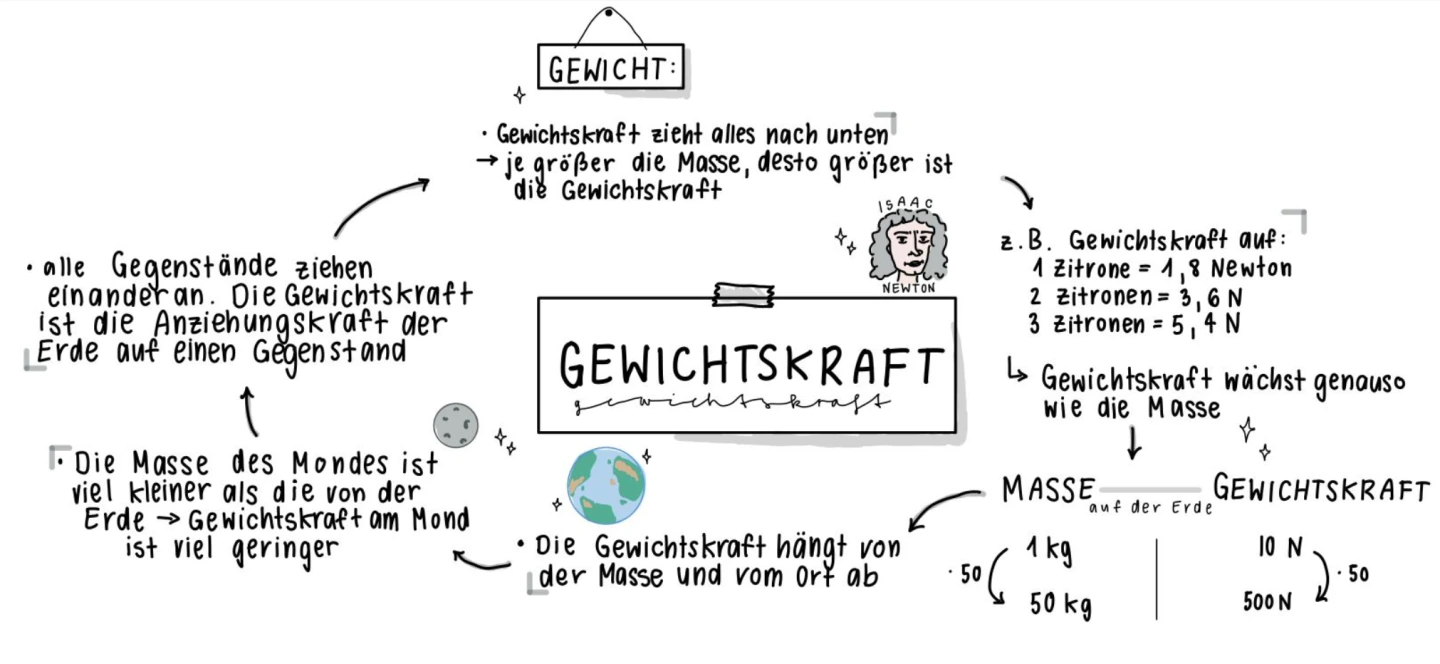

Sketchnote

Bei Sketchnotes handelt es sich um visuelle Notizen, die aus Texten, Zeichnungen, Symbole und Diagramme entstehen, um Zusammenhänge darzustellen. Sie folgen einer freien Struktur und weisen weniger formalisierte Verbindungen auf. Der Fokus liegt hierbei auf visueller Anziehungskraft.

Effektivität von Visualisierungstechniken

Wissenschaftliche Studien haben gezeigt, dass der Einsatz von Concept Maps in allen Fächern einen eindeutig positiven Effekt auf den Lernerfolg hat. Für Lernende der Sekundarstufe ist es bereits effektiv, wenn sie mitvorgefertigten Maps arbeiten. Werden diese jedoch noch selbst erstellt, zeigen sich noch bessere Lerneffekte. Die Wirksamkeit erhöht sich zudem, wenn entsprechende Produkte länger als eine Woche zum Einsatz kommen und sich die Lernenden über einen gewissen Zeitraum damit intensiv beschäftigen.

Dadurch ist es möglich, mehr Verbindungen zwischen den verschiedenen Lerninhalten herzustellen und es können höhere Leistungen in den nachfolgenden Wissenstests erbracht werden.

Gerade mit Hilfe der digitalen Aufbereitung von Wissen durch geeignete Visualisierungsmethoden können kognitive Lernprozesse noch gezielter unterstützt werden. Auf diese Weise können sich Lernende stärker auf die wesentlichen Grundstrukturen von Lerninhalten konzentrieren.

Folglich gilt es für Lehrende zu bedenken, den wiederholten Einsatz dieser Methoden bei der Vorbereitung und Durchführung von Unterricht mit einzuplanen und den Lernenden Anreize zu bieten, diese zu nutzen.

Sprachliche und nichtsprachliche Repräsentationsformen gezielt einsetzen

Die Verbindung von sprachlichen und nichtsprachlichen Angeboten kann gezielt eingesetzt werden, um das Verständnis und den Lernprozess zu unterstützen. Durch die Vielfalt an Möglichkeiten können Methoden und Sozialformen variiert werden. Insbesondere grafische Strukturierungsformen (Mindmap, Concept, Map, Zeitleisten etc.) unterstützen insbesondere kooperative Arbeitsphasen in vielfaltigen Einsatzmöglichkeiten, z. B.:

-

Gedanken kreativ entwickeln, Schreiben von Texten vorbereiten

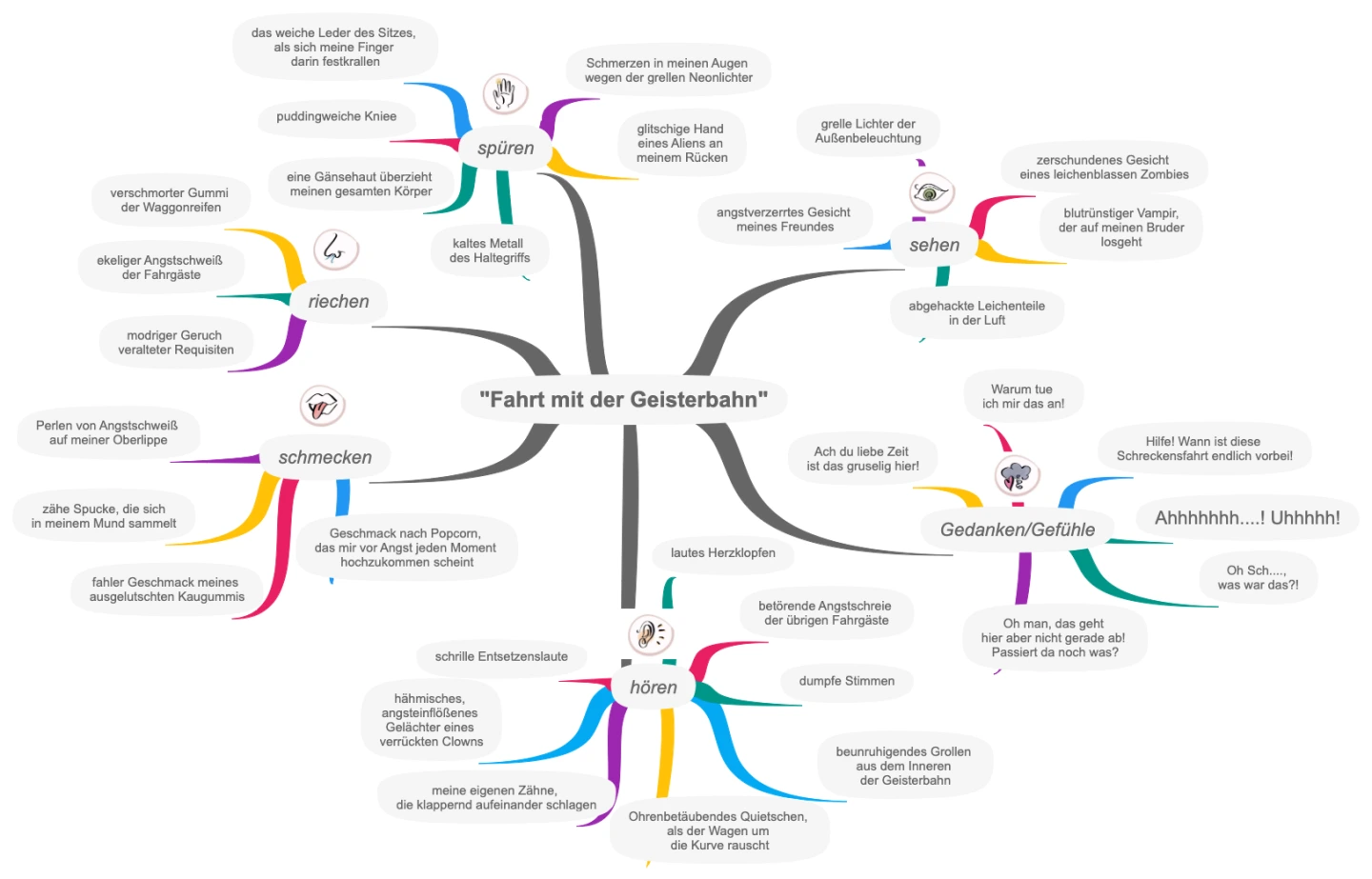

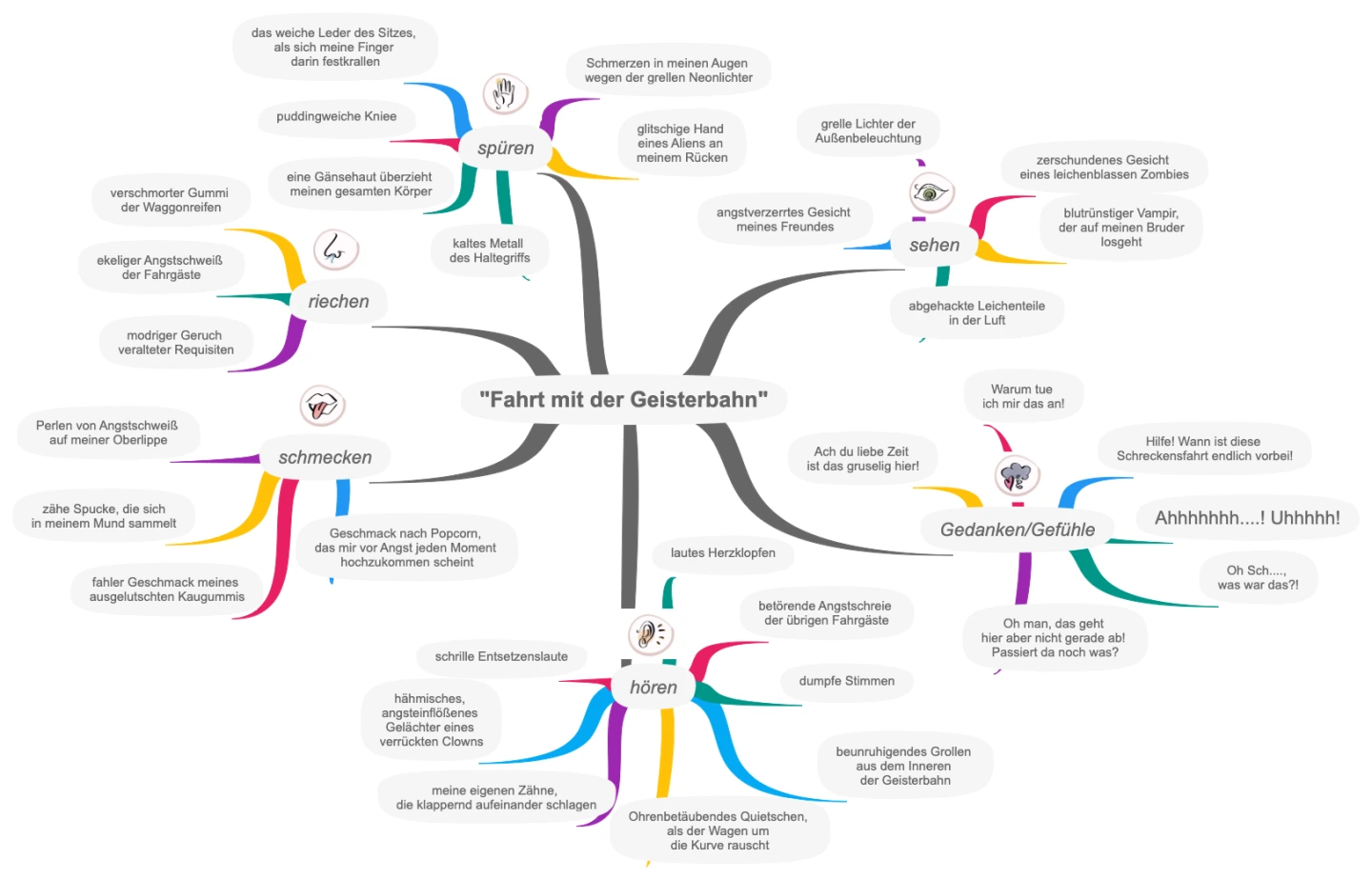

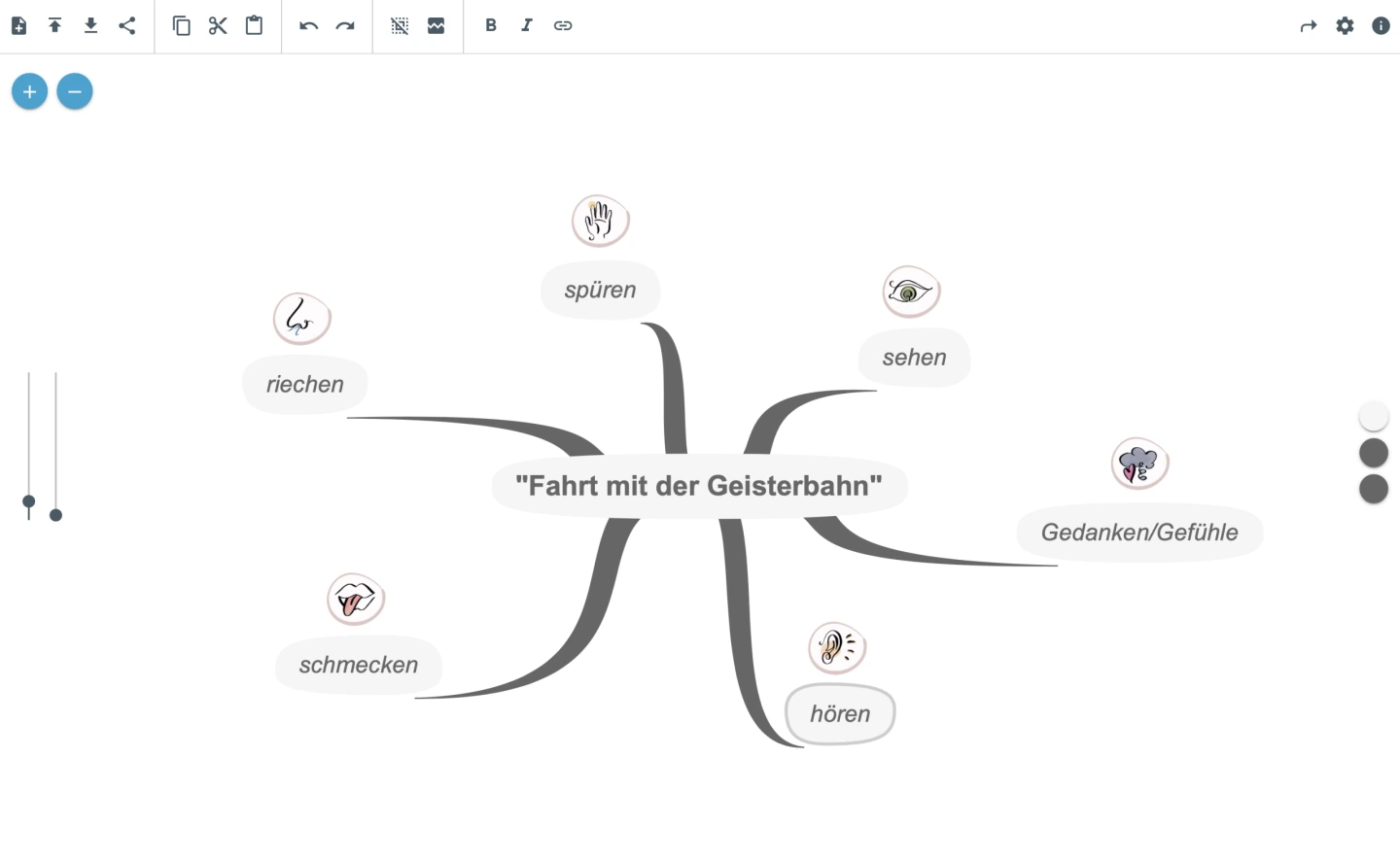

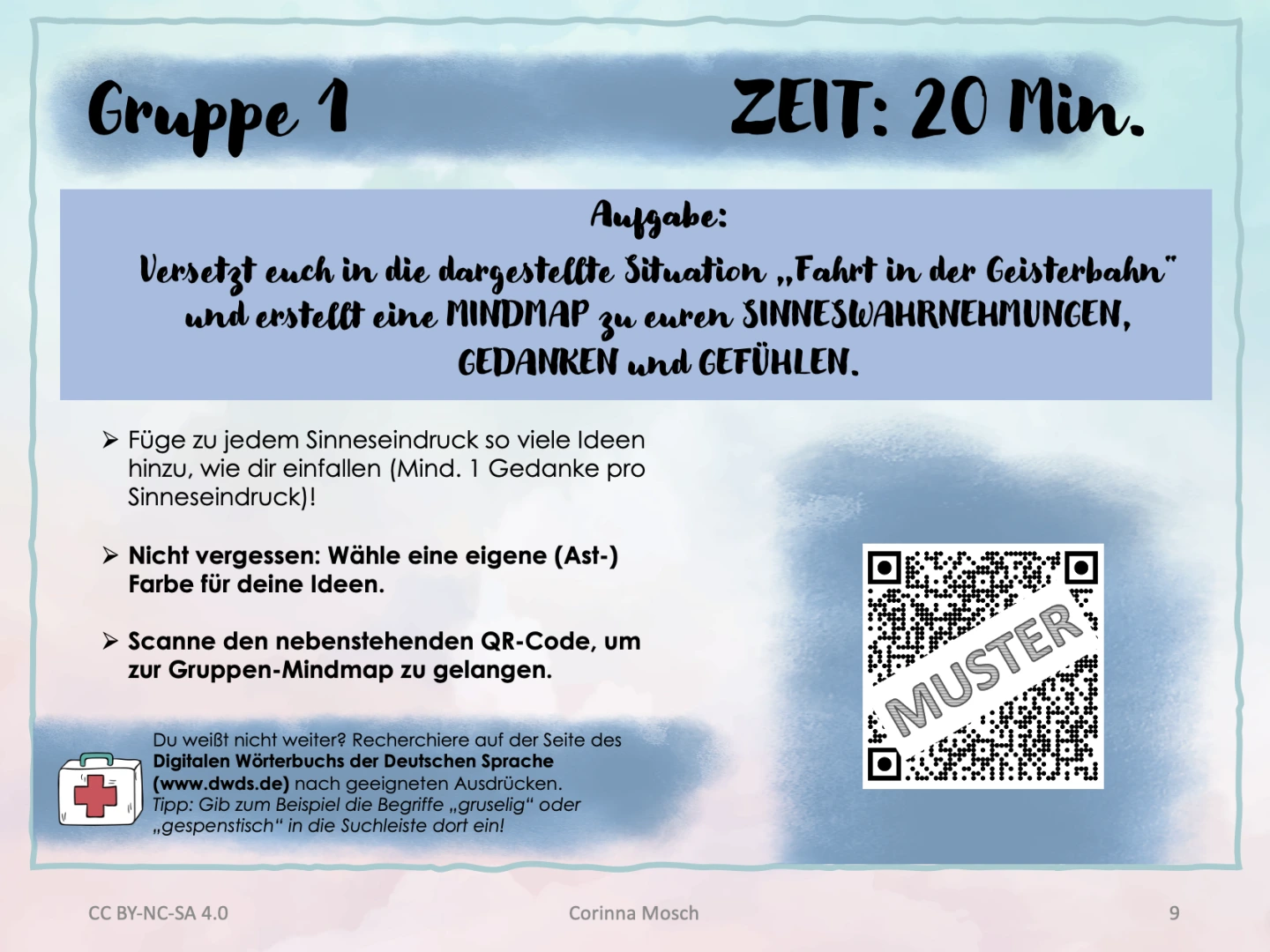

Schülerergebnis_Gruppenarbeit zur Sammlung von Sinneseindrücken zu einer vorgegebenen Situation Die Lernenden arbeiten kooperativ oder in Einzelarbeit an digitalen grafischen Strukturierungsformen. Diese unterstützen in Form von Mindmaps, Concept Maps, Zeitleisten oder Tabellen das Verständnis.

-

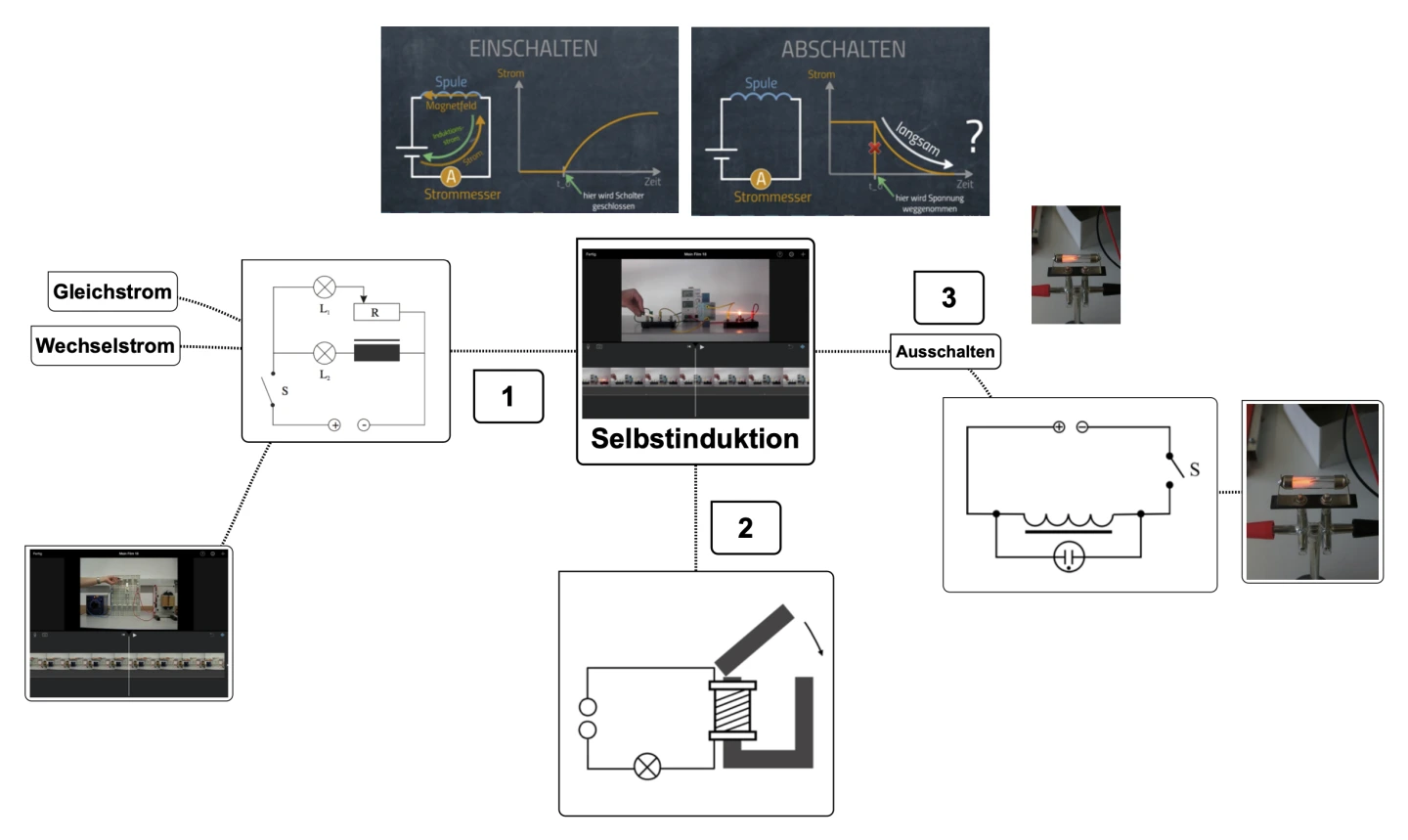

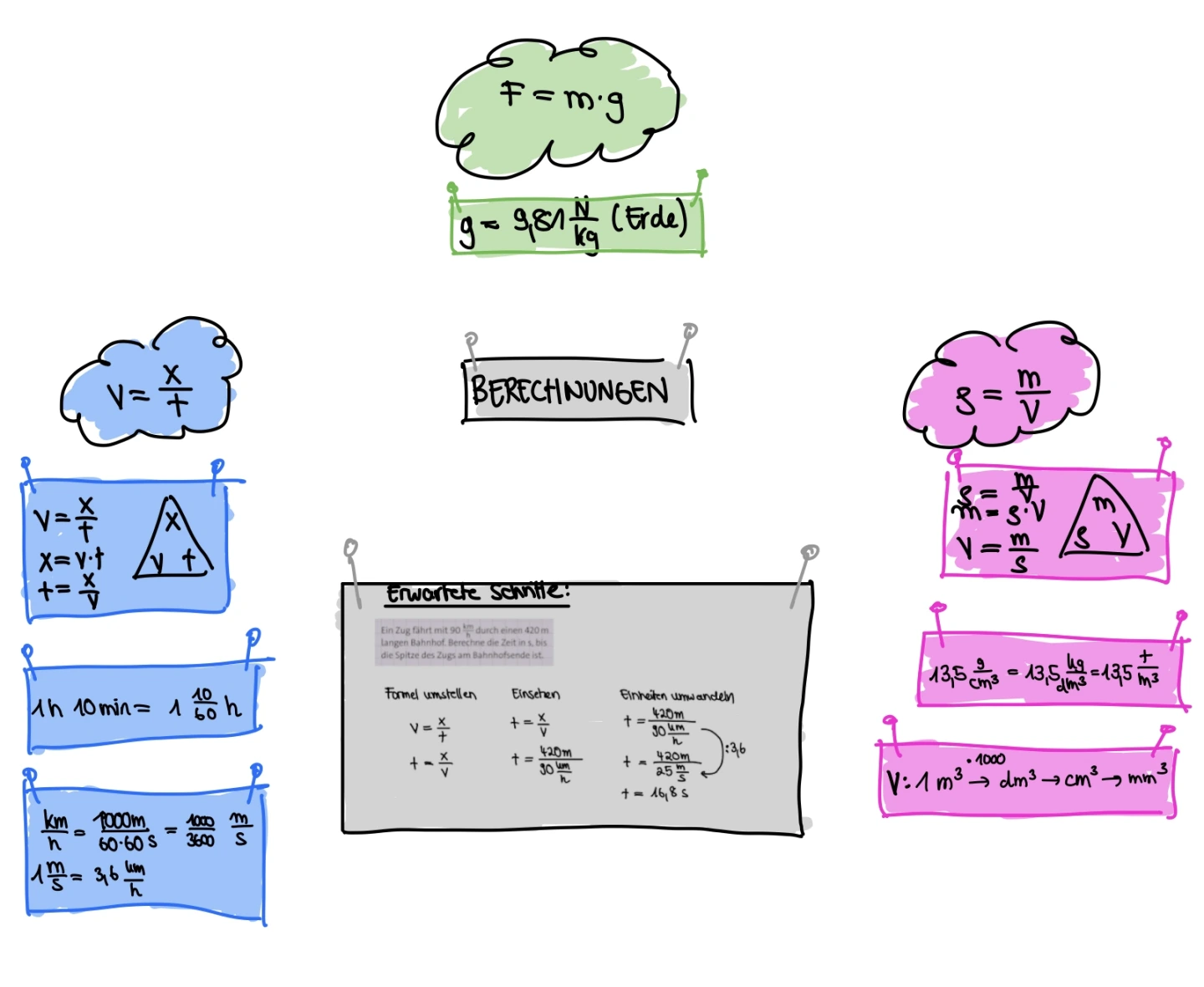

Sachinhalte erarbeiten

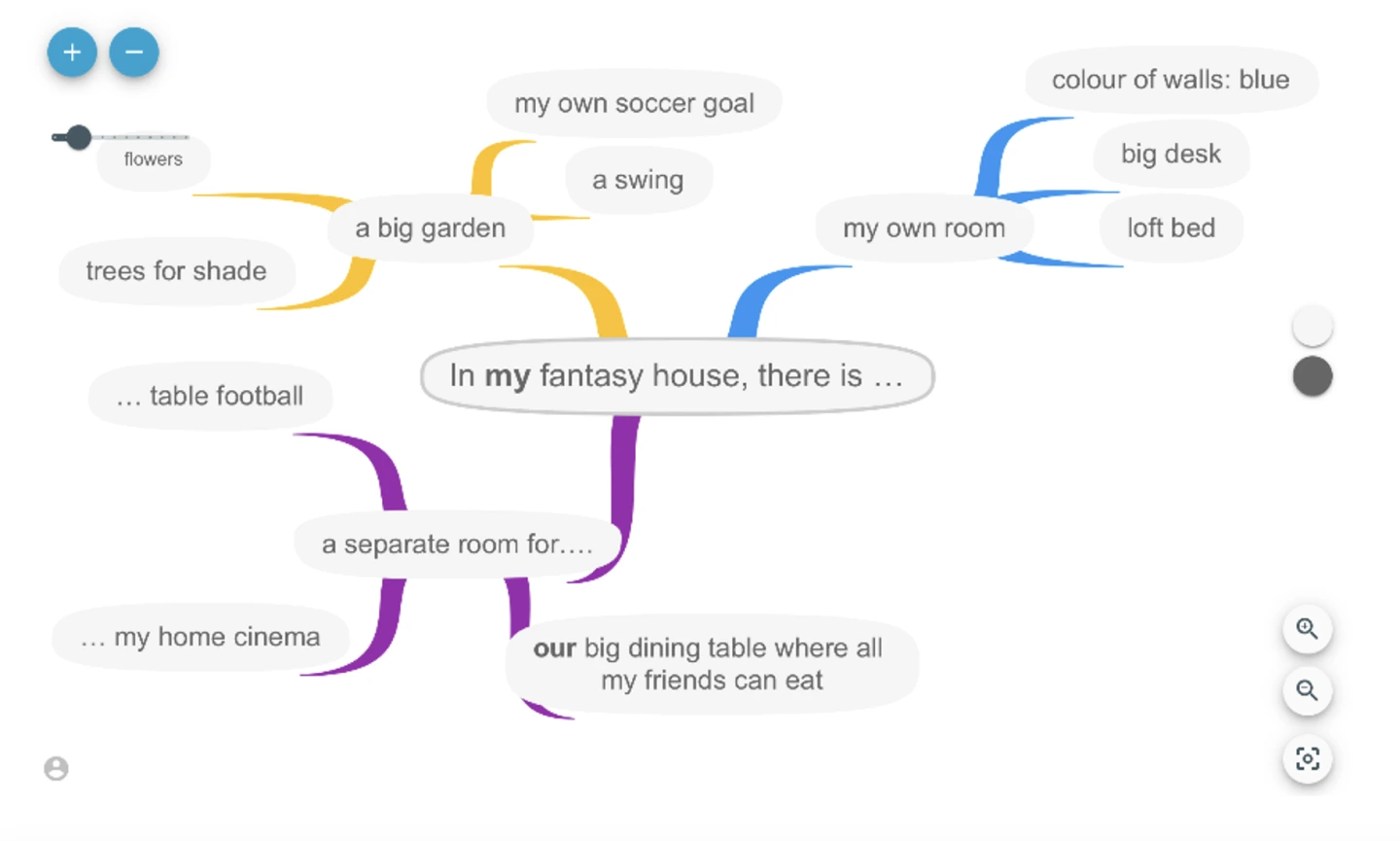

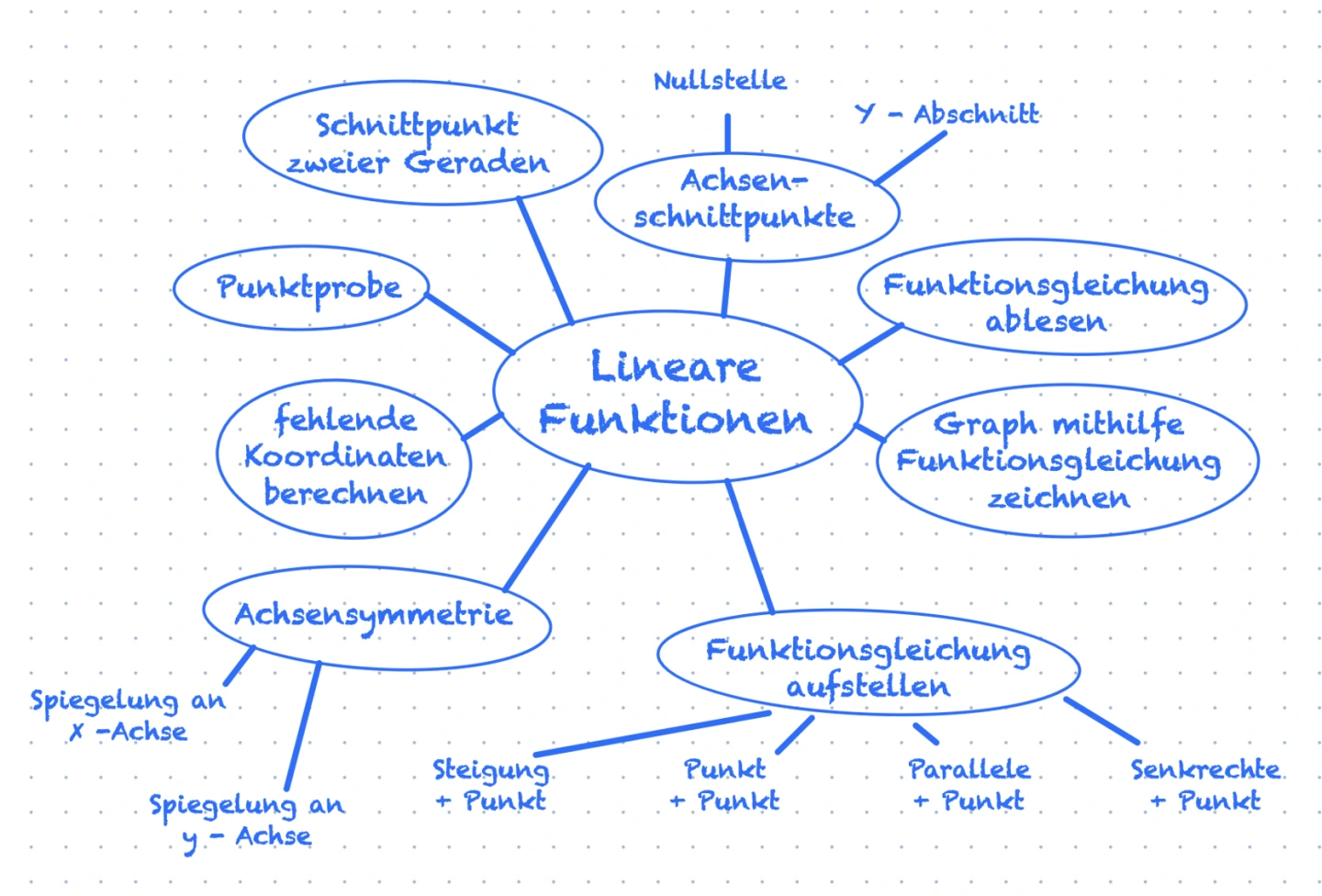

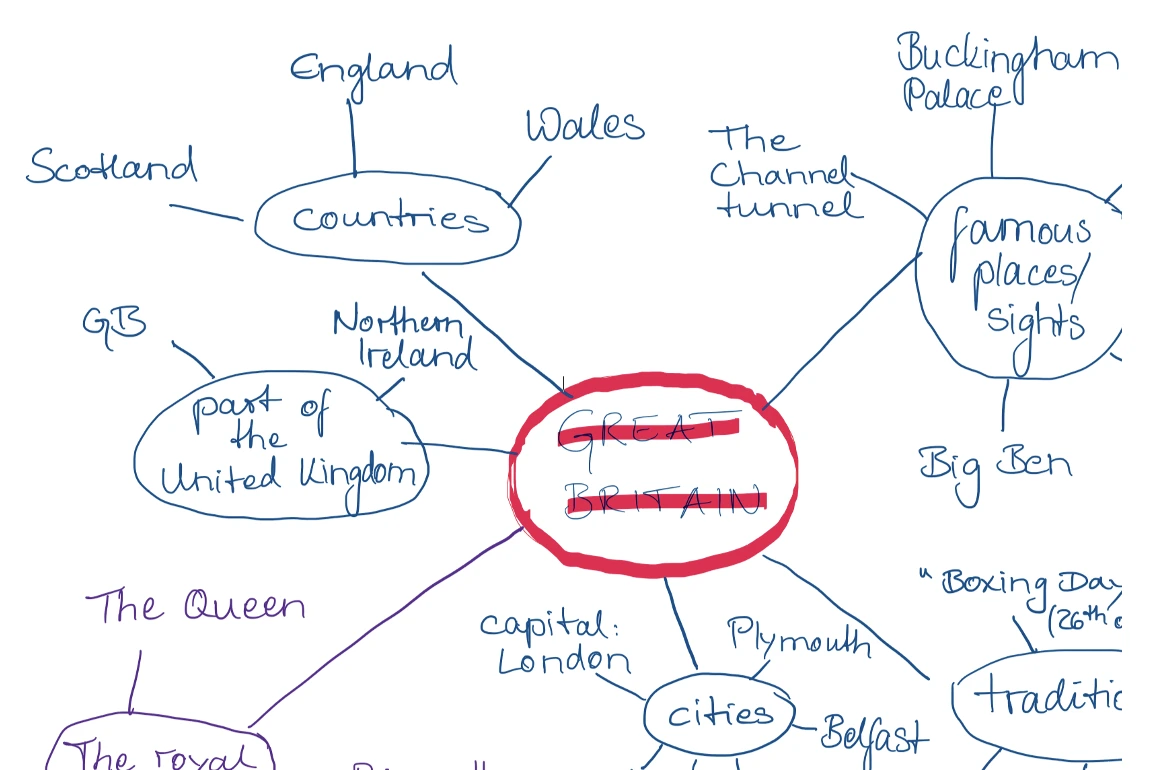

Digitale grafische und visuelle Unterstützungs- bzw. Strukturierungsformen bereichern sowohl die kooperative aber auch individuelle Arbeit im Unterricht. In Form von Mindmaps, Concept Maps, Zeitleisten oder Tabellen steigern sie das Verständnis der Lernenden hinsichtlich der jeweiligen Thematik. Sowohl Vokabeln, Wortfelder, landeskundliche Aspekte als auch Textinhalte können auf diese Weise digital erarbeitet und mit einer nachvollziehbaren Struktur dargestellt werden.

-

Struktur eines Themenbereiches vor seiner Erarbeitung im Überblick darstellen

Grafische Strukturierungsformen eignen sich dazu, Sachinhalte zu erarbeiten und deren logische Struktur darzustellen sowie die Struktur eines Themenbereichs vor seiner Bearbeitung übersichtlich zu präsentieren.

-

Gedanken kreativ entwickeln, Schreiben von Texten vorbereiten

Die Lernenden können kooperativ oder in Einzelarbeit an digitalen grafischen Strukturierungsformen arbeiten. Diese unterstützen in Form von Mindmaps, Concept Maps, Zeitleisten oder Tabellen das Verständnis.

-

Texte erschließen

Texte können durch geeignete Tools visualisiert und in eine nachvollziehbare (zeitliche) Struktur gebracht werden. Das digitale Format steht dauerhaft sowohl als Überblicksdarstellung als auch zur Aktivierung von Vorwissen, aber auch zur Grundlage für Folgestunden zur Verfügung.

Vorteile der digitalen Umsetzung

Die Verwendung des digitalen Endgeräts erweitert die Möglichkeiten der Visualisierung diverser Informationen: Der Darstellung von Wissen sind mit ihrer Hilfe nun keine Papiergrenzen mehr gesetzt. Denn wem ist nicht schon einmal bei der Erstellung einer Gedankensammlung der Platz auf dem Blatt Papier ausgegangen? Wo mussten gute Ideen, die auf die Schnelle ergänzt wurden, im Nachgang verworfen werden, da nicht mehr entzifferbar? Wer war nicht schon mit seiner Weisheit am Ende und hätte gut und gerne im Austausch mit anderen neuen Einfällen gehabt? Selbst wenn es sich hierbei um marginale Schwierigkeiten zu handeln scheint, dennoch, die Verwendung digitaler Tools kann hierbei Abhilfe schaffen und zu anschaulicheren und einprägsameren Ergebnissen führen. Im Folgenden finden sich daher einige Beispiele, anhand derer deutlich wird, welches Potenzial das digitale Darstellen von Wissen birgt.

-

Vielzahl optischer Gestaltungsmöglichkeiten

Die digitalen Versionen bieten einen größeren Anreiz, da die Endprodukte einen sehr hohen visuellen Anspruch haben, der unabhängig vom eigenen Schriftbild entsteht. So bieten digitale Tools eine Vielzahl an optischen Gestaltungsmöglichkeiten (Farben, Schriftgröße/-art), um ein ansprechendes Layout zu erzielen. -

Stets übersichtliche Darstellung von Wissen

Im Unterschied zur analogen Variante können im Digitalen beliebig viele oder auch nachträglich Ideen ergänzt werden, ohne dass die Übersichtlichkeit darunter leiden muss. Auf einfache Weise lassen sich Anpassungen und Änderungen der Struktur vornehmen, indem einzelne Knoten und Äste ohne großen Aufwand verschoben werden.

-

Erweiterte Darstellungsmöglichkeiten durch Einbindung zusätzlicher Inhalte

Digitale Tools in diesem Bereich haben oft auch einen erweiterten Nutzungsumfang, der die Möglichkeit bietet, digitale Elemente wie Bilder oder Videos in die Ansicht zu integrieren. Darüber hinaus kann die Darstellung durch Querverweise und Verlinkungen ergänzt werden, sodass auch weiterführendes Wissen jederzeit abrufbar wird. -

Einfache Weitergabe und Ergänzung von Vorlagen

Die Vervielfachung und Weitergabe bereits existierender Entwürfe, die im Anschluss verändert und ergänzt werden können, ist ohne weiteres möglich. So können sowohl von der Lehrkraft erstellte Vorlagen als auch Schülerlösungen ohne großen Aufwand vervielfältigt und von anderen weiterbearbeitet werden. -

Gemeinsamer Wissensspeicher: Kollaborative und kooperative Er- und Bearbeitung

Bei digitalen Versionen besteht die Möglichkeit, dass mehrere Personen jederzeit und unabhängig vom Aufenthaltsort auf ein Ergebnis zugreifen und dieses als gemeinsamen Wissensspeicher nutzen können, wobei dieser bei Bedarf auch weiter befüllt werden kann. -

zeitliche Effizienz und verringerter Materialaufwand

Digitale Visualisierungstechniken können den Arbeitsaufwand im Vorfeld verringern und einen ungewollten Materialverlust vermeiden. Statt wie zuvor mühsam ausgeschnittene Textschnipsel/Memorykarten etc. in Printform an die Lernenden auszugeben, können diese nun digital angelegt und unkompliziert an alle Schüler und Schülerinnen verteilt werden. Damit wird auch die Gefahr reduziert, dass einzelne (analoge) Teile verloren gehen. Zudem bestehen unmittelbar Anschlussmöglichkeiten in Folgestunden. -

Schneller und einfacher Zugriff auf eine gemeinsame Arbeitsoberfläche

Durch QR-Codes oder Links kann den Schülerinnen und Schülern auf einfache Art und Weise Zugang zu einer gemeinsamen Arbeitsoberfläche verschafft werden. -

Vereinfachte Feedbackmöglichkeiten

Durch einen direkten Zugriff auf die von den Schülern erarbeiteten Lösungen kann Feedbackkultur gelebt werden: Sowohl die Lehrkraft hat jederzeit die Möglichkeit, Einsicht zu nehmen und bei Bedarf zu intervenieren. Als auch Mitschüler können sich gegenseitig (orts- und zeitunabhängig) unterstützen und Rückmeldung zu den Ergebnissen anderer geben. Eine Überarbeitung und Korrektur nach erfolgtem Feedback kann wiederum digital auf einfachste Weise gelingen.

Medienkompetenzförderung durch digitale Visualisierungstechniken

Durch den Einsatz von Zeitleisten, Mindmaps, Concept Maps und Sketchnotes werden unterschiedliche Medienkompetenzen gefördert und vertieft. Dabei ermöglicht die Durchführung digitaler Visualisierungsmethoden, dass die Lernenden ...

... die unterschiedlichen Funktionsweisen geeigneter Werkzeuge erkennen und diese zielorientiert zur Darstellung von Wissen anwenden (Basiskompetenzen).

... Gedanken und Informationen sammeln und strukturieren (Suchen und Verarbeiten).

... gewinnbringend zusammenarbeiten, indem sie gemeinsam ihre Erkenntnisse und Ideen teilen sowie Rückmeldung geben und erhalten (Kommunizieren und Kooperieren).

... Wissen auf übersichtliche, ansprechende und medienrechtskonforme Art und Weise für sich und ggf. andere aufbereiten (Produzieren und Präsentieren).

– ... inhaltliche Schwerpunkte und Intentionen untersuchen und beurteilen (Analysieren und Reflektieren).