Medienerzieherische Maßnahmen zur Intervention bei Regelverstößen

Neben den Chancen für die Unterrichtsentwicklung, die die erweiterte Ausstattung mit sich bringt, führen viele Lehrkräfte deren Ablenkungspotential als besondere Herausforderung an. Online-Gaming, Surfen im Internet oder Kommunikation in Chats sind nur wenige Beispiele für die unerlaubte Fremdbeschäftigung während, vor oder nach dem Unterricht. Zudem können Schülerinnen und Schüler ungewollt mit problematischen Inhalten im Netz in Berührung kommen. Klare Absprachen und vorbereitete Maßnahmen helfen allen Beteiligten, mit den auftretenden Situationen sensibel und angemessen umzugehen. Dabei ist es notwendig, zwischen banalen Unterrichtsstörungen und Situationen, in welchen die Persönlichkeitsrechte von anderen verletzt werden, zu differenzieren. Auf der Basis dieser Unterscheidung können schließlich spezifische schulinterne Konsequenzen abgeleitet werden.

Wie reagiere ich als Lehrkraft auf Unterrichtsstörungen und wie können wir als Schulgemeinschaft mit Regelverstößen umgehen?

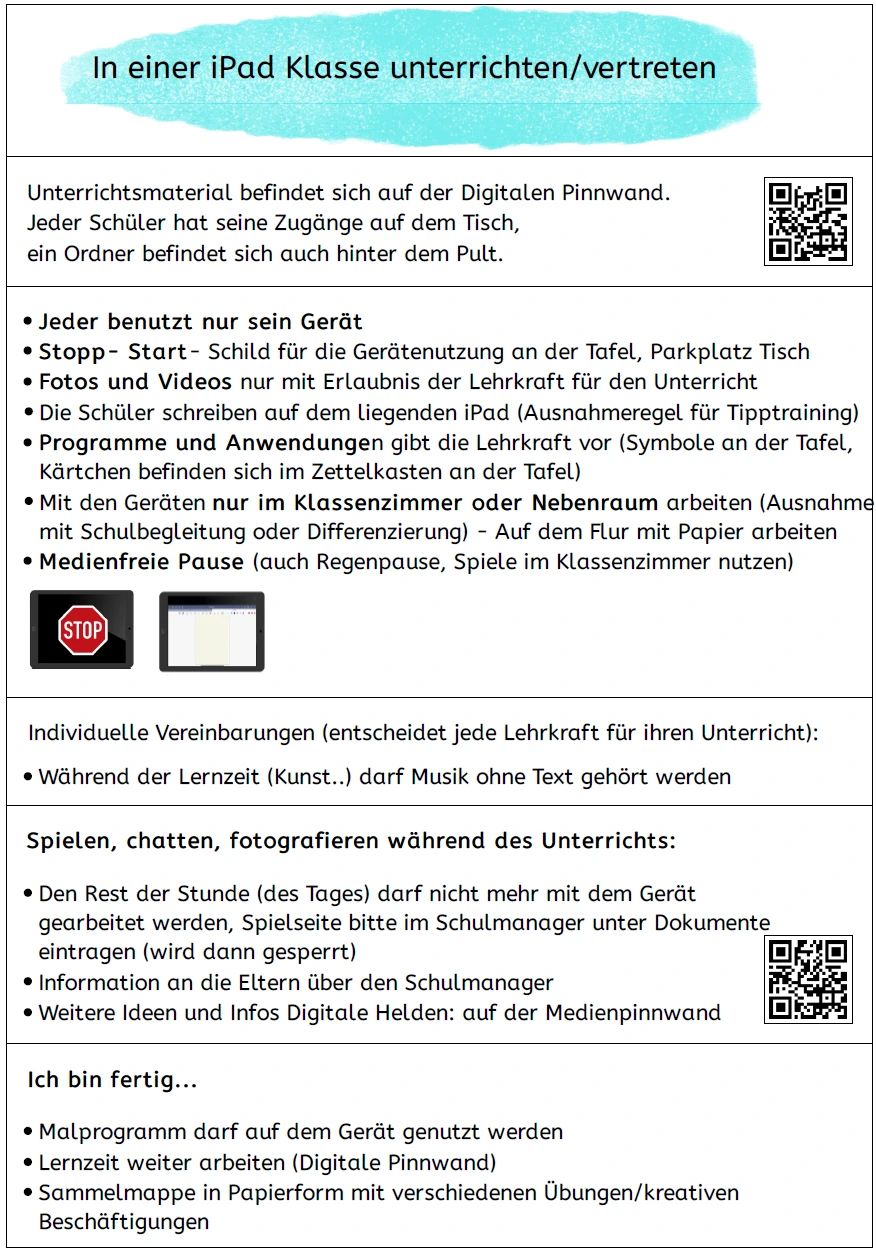

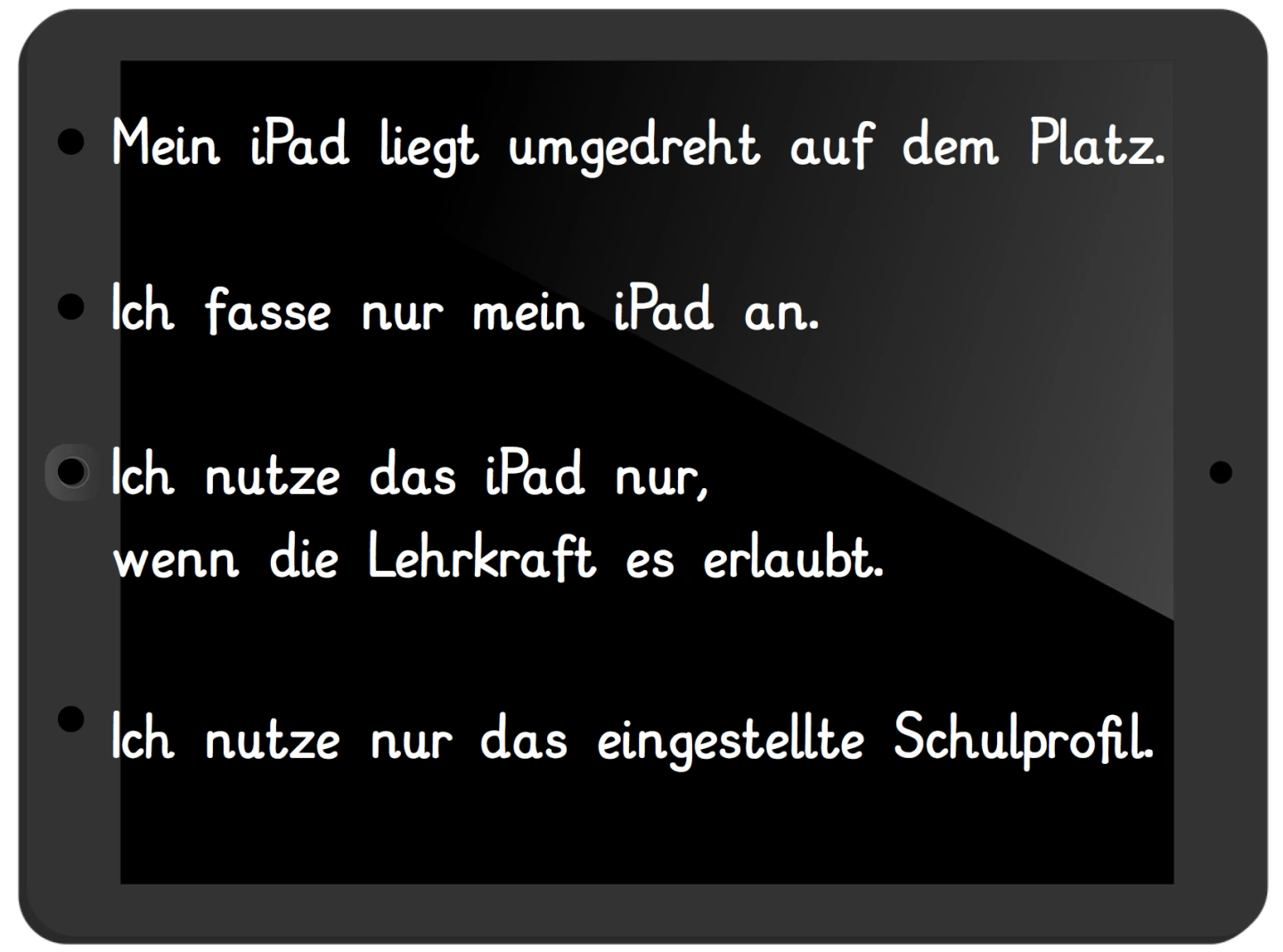

Regelverstöße wird es immer geben, da die Möglichkeiten, die Tablets bieten, für Lernende zu verlockend sind, um sie nicht ausprobieren zu wollen. Daher ist es wichtig, innerhalb der Schulgemeinschaft über Interventionsmaßnahmen und der Intensität deren Regulierung Absprachen zu treffen. Welchen Grad der Regulierung sich eine Schule wünscht, hängt von verschiedenen Bedürfnissen und Gegebenheiten ab und sollte im Vorfeld gemeinsam festgelegt werden, zum Beispiel im Rahmen der Lehrkräfteschulung. In jedem Fall ist es aber notwendig, den Lehrkräften einen Überblick über die rechtlichen Grundlagen im Umgang mit den privaten Geräten zu vermitteln.

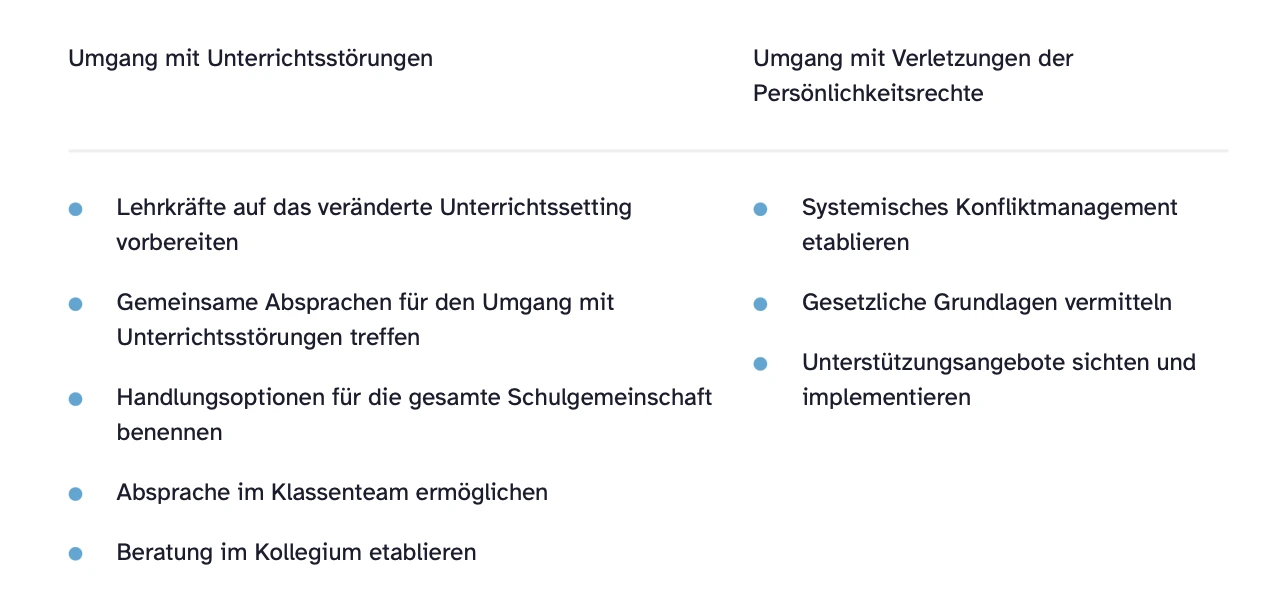

Lehrkräfte auf das veränderte Unterrichtssetting vorbereiten

Wird der Unterricht durch die Geräte beeinträchtigt, muss jede Lehrkraft zunächst abwägen, um welche Art der Störung es sich handelt und wie sie rein rechtlich reagieren kann und muss. Daher muss sich jede lehrende Person im Vorfeld Gedanken über mögliche Szenarien machen, diese einordnen können und dann bereits eine Handlungsstrategie parat haben.

Gemeinsame Absprachen für den Umgang mit Unterrichtsstörungen

Verbindliche und einheitlich umzusetzende Maßnahmen sind zwar wünschenswert, aber aufgrund der mangelnden Flexibilität in der Praxis nicht immer umzusetzen. Ansprechpersonen aus dem Kollegium in beratender Funktion sind manchmal hilfreicher als ein rigider Maßnahmenkatalog. Das folgende Beispiel zeigt eine Möglichkeit, in der anstatt Maßnahmen, Tipps für den Unterricht formuliert werden. Andere Schulen setzen eher auf strenge Regelkataloge, hier besteht also Gestaltungsfreiraum.

Benennung von Handlungsoptionen für die gesamte Schulgemeinschaft

Zunächst schafft ein einheitlicher Maßnahmenkatalog Orientierung und Klarheit bei allen Beteiligten. Es sollte jedoch bedacht werden, dass verbindlich formulierte Vorgehensweisen erfordern, dass diese auch konsequent vom gesamten Kollegium eingefordert werden. Je mehr strikte Regeln es gibt, desto mehr Zeit und Ressourcen werden also seitens der Lehrkräfte für deren Umsetzung gebunden. Außerdem kann man durch ein zu mechanisches Reagieren auf bestimmte Regelverstöße mit individuellen Situationen weniger flexibel umgehen. Daher ist es häufig zielführender, gemeinsam Handlungsoptionen zu benennen.

Absprache im Klassenteam ermöglichen

Des Weiteren ist es möglich, Konsequenzen bei Verstößen im Klassenteam abzusprechen. Dazu ist es notwendig, dass man sich über einen möglichst einfachen Kanal verständigt, wie man sich schnell und unkompliziert über aktuelle Vorkommnisse in den Klassen austauschen kann.

Beratung im Kollegium etablieren

Ansprechpersonen aus dem Kollegium in beratender Funktion sind manchmal hilfreicher als ein rigider Maßnahmenkatalog. Wenn z. B. klar definiert ist, in welchen Zeitfenstern und über welchen Kanal die verantwortlichen Lehrkräfte für die Beratung zu konkreten Situationen zur Verfügung stehen, sinkt die Hemmschwelle, sich über Regelverstöße und deren Umgang offen zu unterhalten und so auf informeller Ebene einen einheitlichen und sinnvollen Weg zu finden.

Welche juristischen Grundlagen gibt es und wie kann man systemisches Konfliktmanagement etablieren?

Neben „banalen“ Unterrichtsstörungen, die zwar die Qualität und den Fluss des Unterrichts beeinträchtigen, sonst jedoch nicht weiter problematisch sind, gibt es auch solche, die weitreichendere psychologische Folgen mit sich tragen. So kann ein Verbreiten von persönlichen Foto-, Video- oder Tonaufnahmen von Mitlernenden ohne deren Erlaubnis zu Fällen von Cybermobbing führen oder das Verfassen von kurzen Textnachrichten und Emojis als Reaktionen auf gepostete Inhalte in sozialen Medien sehr verletzend wirken.

Schulen brauchen deshalb ein institutionell verankertes Konfliktmanagement, das Klarheit und Souveränität sowie einen professionellen Umgang mit Situationen wie übler Nachrede im Netz, (Cyber-)Mobbing und allen anderen Gefahren im Netz gewährleistet.

Systemisches Konfliktmanagement etablieren

Strukturen schaffen: Erarbeitung standardisierter Handlungsstrategien für mögliche Problemfälle

Personal qualifizieren: Bildung und Schulung eines Expertenteams innerhalb des Kollegiums

Empathie und Mitgefühl fördern: Anleitung von Unterrichtsgesprächen und Projekten über Gefahren im Netz

Handlungskompetenz schaffen: Durchspielen von Fallbeispielen und Rollenspielen

Aufarbeitung und Ahndung einfordern: Konsequenz schafft Sicherheit und Vertrauen

Gesetzliche Grundlagen vermitteln

Laut Art. 56 Abs. 5 Satz 4 BayEUG kann es gerechtfertigt sein, dass die jeweilige Lehrkraft nach pädagogischem Ermessen und unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes das digitale Endgerät vorübergehend einbehält. Um etwaige Verstöße gegen das Persönlichkeitsrecht auszuschließen, sollte aber im Vorfeld zur Abschaltung des Gerätes aufgefordert werden. Darüber hinaus dürfen Lehrkräfte private Gegenstände und Endgeräte von Lernenden nicht ohne deren Erlaubnis durchsuchen.

Wenn Schülerinnen und Schüler ihr Tablet oder Notebook während des Unterrichts unerlaubt verwenden, kann es gemäß Art. 56 Abs. 5 Satz 4 BayEUG als pädagogische Maßnahme gerechtfertigt sein, das digitale Endgerät vorübergehend (d. h. für einen angemessenen Zeitraum) einzubehalten. Die Dauer des Einbehaltens liegt dabei im pädagogischen Ermessen der jeweiligen Lehrkraft, die stets unter Beachtung des Verhältnismäßigkeitsgrundsatzes (vgl. Art. 86 Abs. 1 BayEUG) nach den Umständen des Einzelfalls entscheidet. Um etwaige Verstöße gegen das Persönlichkeitsrecht auszuschließen, sollte die Lehrkraft die Schülerin bzw. den Schüler vor Abgabe des Geräts dazu auffordern, dieses auszuschalten.

Gegen den Willen der Betroffenen dürfen Lehrkräfte private Endgeräte von Schülerinnen und Schüler ebenso wie andere private Gegenstände nicht durchsuchen. Dies wäre ein Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Schülerinnen und Schüler und ggf. auch der Eltern. Schließlich befinden sich auf den Tablets und Notebooks persönliche Daten, die von der Lehrkraft nicht eingesehen werden dürfen. Lehrkräfte können Schülerinnen und Schüler aber dazu auffordern, ihr Endgerät oder Inhalte vorzuzeigen. Die Betroffenen haben die Möglichkeit, dies abzulehnen.