Sich für einen verlässlichen pädagogischen Rahmen entscheiden

Gemeinsame schulische Vereinbarungen und Vorgaben zum pädagogischen Handeln der Lehrkräfte in einer erweiterten Ausstattung schaffen Sicherheit und Verlässlichkeit für Schülerinnen und Schüler, für Erziehungsberechtigte sowie für die Lehrenden selbst. In diesem Beitrag soll daher der Frage nachgegangen werden, welche klar definierten pädagogischen Rahmenbedingungen den Mitgliedern der Schulfamilie dabei helfen können, das Lernen mit digitalen Endgeräten zu unterstützen.

In welchen Bereichen sind Absprachen erforderlich?

Mit privaten Endgeräten entsteht die Möglichkeit, diese im Unterricht sowie für die Hausaufgaben (potenziell) jederzeit einsetzen zu können. Dies stellt alle Beteiligten vor eine veränderte Unterrichtssituation, die eine

Modifizierung des Workflows,

eine Anpassung der Klassenführung (Classroom Management) mit entsprechender medienerzieherischer Flankierung sowie

die Etablierung von Unterstützungssystemen

erforderlich macht. Gemeinsame schulische Absprachen zum pädagogischen Handeln der Lehrkräfte erzeugen Sicherheit und Verlässlichkeit – für Schülerinnen und Schüler, für Erziehungsberechtigte sowie für die Lehrenden selbst.

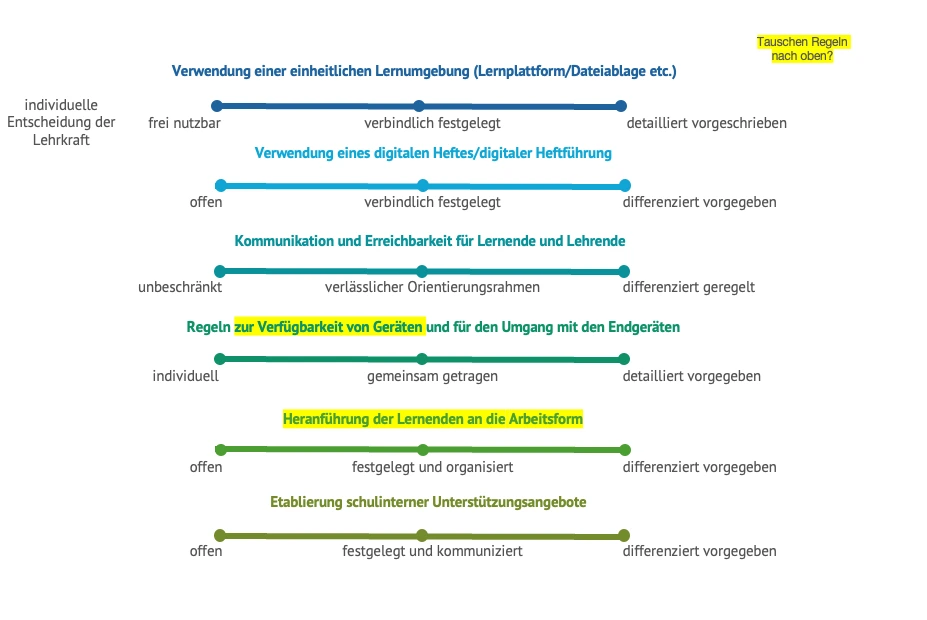

Um einen zuverlässigen pädagogischen Rahmen für das Lernen mit digitalen Endgeräten zu schaffen, ist es zielführend, sich über folgende Aspekte Gedanken zu machen und ggf. gemeinsam Absprachen dazu zu treffen:

Im herkömmlichen Unterricht werden Arbeitsaufträge, Lernmaterialien und Arbeitsblätter an Schülerinnen und Schüler ausgegeben, von diesen bearbeitet und abgegeben. Dies muss auch im digitalen Arbeiten möglich gemacht werden, falls die Verwendung digitaler Endgeräte im Unterricht unterstützt werden soll.

Zur Effizienzsteigerungen und Akzeptanz aller Beteiligten trägt es bei, wenn gezielt Absprachen an der Schule zu folgenden Punkten getroffen werden:

Sollen Arbeitsmaterialien auch digital zur Verfügung gestellt werden, um die verschiedenen Arbeitsweisen der Jugendlichen entgegenzukommen?

Welche einheitliche Lernumgebung (Lernplattform sowie ggf. System zur zentralen Dateiablage) soll verwendet werden? Kann die Auswahl fachbereichsspezifisch modifiziert werden?

Inwieweit ist es zielführend, die (Gliederungs-)Struktur der Lernumgebung (fachspezifisch, jahrgangsstufenübergreifend etc.) zu vereinheitlichen?Welche einheitliche Lernumgebung soll verwendet werden?

Die Auswahl einer geeigneten Lernumgebung orientiert sich an der gewählten Ausstattungsgegebenheiten. Sind gleichzeitig unterschiedliche Ausstattungsvarianten an einer Schule gegeben, sollte dies bei der Auswahl der Lernumgebung ebenfalls berücksichtigt werden.

Häufig wird die Frage nach einer digitalen Heftführung gestellt. Hierbei können Hefteinträge, Notizen, Skizzen, Bilder, Lernposter, Vokabelhefte, Mindmaps und das Sammeln von Arbeitsblättern in speziellen Apps digital erfasst und strukturiert werden. Um klare Antworten geben zu können, sollten folgende Fragen bewusst und mit Begründung beantwortet werden.

Soll den Lernenden eine digitale Heftführung ermöglicht werden?

Welche Voraussetzungen müssen dafür erfüllt sein?

Soll es verbindliche Regeln zur Nutzung digitaler Hefte im Unterricht (offenes oder einheitliches Konzept) geben?

Inwieweit muss die digitale Heftführung durch die Lehrkraft angeleitet werden?

Digitale Möglichkeiten erlauben es, Unterricht vernetzter und ggf. unabhängiger von Stundenplanrastern zu gestalten. Schülerinnen und Schüler können unter Umständen untereinander sowie mit ihren Lehrkräften zeit- und ortsunabhängig kommunizieren, Materialien austauschen, sie erhalten Feedback zum Lernfortschritt und können ihrerseits Feedback zu Lehr- und Lernprozessen geben. Um jedoch der Erwartung einer ständigen Verfügbarkeit vorzubeugen, sollten eindeutige Absprachen zur Erreichbarkeit von Lehrkräften und Lernenden getroffen werden. Diese ermöglichen eine effektive Zusammenarbeit zwischen Schülerinnen und Schülern, Erziehungsberechtigten, Lehrkräften und Schulleitung.

Veränderte Bedingungen erfordern eine angepasste Klassenführung, dabei ist es sinnvoll, gemeinsam sowohl Präventions- als auch Interventionsmaßnahmen festzulegen. Das bedeutet,

sich über Nutzungs- und Kommunikationsregeln zu verständigen,

technische und pädagogische Maßnahmen zur Etablierung und Durchsetzung dieser Regeln zu entwickeln sowie

sich als Lehrkraft auf die veränderte Unterrichtsituation vorzubereiten.

Ein einheitliches Einarbeitungskonzept erleichtert den Einstieg in die Arbeitsweise mit den mobilen Endgeräten und erhöht die Akzeptanz für das erweiterte Ausstattungskonzept bei Lehrkräften, Lernenden und Erziehungsberechtigten. Die Intention hierbei ist es, dass sich alle Beteiligten auf verlässliche Grundlagen (z. B. Bedienkompetenzen, Regeln zur Gerätenutzung, Lernorganisation) im Umgang mit dem Gerät verständigen und auf diese zurückgreifen oder aufbauen können. Dies vermittelt Sicherheit. Dafür bedarf es Überlegungen wie:

Welche Inhalte und Anwendungen sollen geschult? Welche Inhalte und Anwendungen sollen geschult werden? Was liegt in der Eigenverantwortung der Lernenden?

Zu welchem Zeitpunkt findet eine technische Einführung in die Gerätenutzung statt?

Wer organisiert die Durchführung?

Auch beim Einsatz von digitalen Endgeräten können immer wieder Probleme auftreten, bei denen Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte Hilfe benötigen. Ein breit gefächertes Unterstützungsangebot ermöglicht es, den Unterrichtsbetrieb reibungslos und den Lernprozess effektiv zu gestalten. Dies gelingt durch

fest definierte Ansprechpersonen, die Sicherheit in Bezug auf die Bewältigung der neuen Aufgaben geben, sowie

ein in seiner Gesamtheit gut durchdachtes Unterstützungsangebot, das einer Überlastung der Zuständigen entgegenwirkt.

Das Treffen von verbindlichen Entscheidungen obliegt der Schulleitung. Oftmals ist es sinnvoll, dass die Schulleitung diese Entscheidungen nach Beratungen mit einer kleinen Steuergruppe, die sich aus Lehrkräften aller Fachbereiche zusammensetzt, trifft. Je nach Erfahrung der Schule, der gewählten Ausstattungsvariante oder des Fachbereichsschwerpunktes kann es notwendig sein, sich für differenziertere Vorgaben innerhalb der eigenen Schule zu entscheiden. Sehr offene Systeme haben sich in der Praxis mittel- und langfristig als sehr arbeitsaufwendig und kaum erweiterbar gezeigt.

Verlässliche Rahmenbedingungen an der Schule zu etablieren und deren Einhaltung aufrechtzuerhalten, macht Absprachen und Vereinbarungen mit allen beteiligten Personengruppen erforderlich, erleichtert langfristig den Schulalltag jedoch erheblich und bietet für alle Beteiligten Vorteile:

Orientierung für Lernende

Schülerinnen und Schüler finden sich in einer dem jeweiligen Alter und Förderschwerpunkt angemessenen Lernumgebung, die von allen Fächern gleichermaßen genutzt wird, schneller zurecht. Störungen aufgrund von Unsicherheiten oder Überforderung können dadurch reduziert oder vermieden werden. Klare Vereinbarungen des Kollegiums liefern hierzu einen beständigen Rahmen, innerhalb dessen experimentiert, geübt und gelernt werden kann.Stärkung der Erziehungspartnerschaft

Auch für Erziehungsberechtigte kann es eine Erleichterung sein, wenn sie Einblick in die schulischen Strukturen erhalten und so den Lernfortschritt ihres Kindes begleiten können, falls die Schule entschieden hat, digitale Endgeräte über den Unterricht hinaus auch mit in das häusliche Umfeld zu geben.Erleichterung des Unterrichtsalltags für Lehrkräfte

Den Lehrkräften erleichtern verlässliche Absprachen den Unterrichtsalltag, da auf viele Entscheidungen zurückgegriffen werden kann, die bereits im Vorfeld getroffen wurden. Geeignete Anleitungen zum Umgang mit den beschlossenen Tools und Maßnahmen im Vorfeld der Einführung entlasten das Kollegium und geben Sicherheit in der unterrichtlichen Situation, was sich positiv auf das Gelingen z. B. vereinbarter Arbeitsformen auswirkt. Bei der Akzeptanz der unterrichtlichen Nutzung digitaler Endgeräte spielen gut durchdachte und durchführbare Unterstützungssysteme eine große Rolle.Konkretisierung des Schulprofils

Das Selbstverständnis der Schule und die Identität der Schulfamilie spiegeln sich auch in den Regelungen und Absprachen wieder, die im Umgang mit digitalen Endgeräten vereinbart werden. Dazu sollten die Interessen der am Prozess Beteiligten in den Blick genommen und miteinander abgewogen werden, um sowohl für Steuerungsgruppen, Lehrkräfte, Lernende sowie Eltern und Erziehungsberechtigte eine optimale Unterstützung zu sichern. Die Schulleitung übernimmt hier eine entscheidende Rolle.

Wie kann man die Entscheidung begründen?

Die nachfolgenden Beispiele aus der Praxis können Sie darin unterstützen, ein individuelles Konzept für Ihre Schule zu entwickeln. Sie zeigen, welche Absprachen an anderen Schulen getroffen wurden und inwiefern die Mitglieder der Schulfamilie davon profitieren.

Wo findet man Impulse zur Erstellung von schuleigenen Regeln?

ARTIKEL