Potentiale identifizieren

Die Handlungsfelder der digitalen Schulentwicklung genauer betrachtet

Schulische Veränderungsprozesse basieren auf der Akzeptanz und dem Engagement aller Beteiligten. Wie aber lassen sich Lehrkräfte, Erziehungsberechtigte und weitere Akteure inner- und außerhalb der Schule für den veränderten Unterricht mit mobilen Endgeräten gewinnen? Der vorliegende Artikel beschreibt ausgehend von theoretischen Modellen konkrete Umsetzungsvorschläge, wie die Schulgemeinschaft eingebunden werden kann.

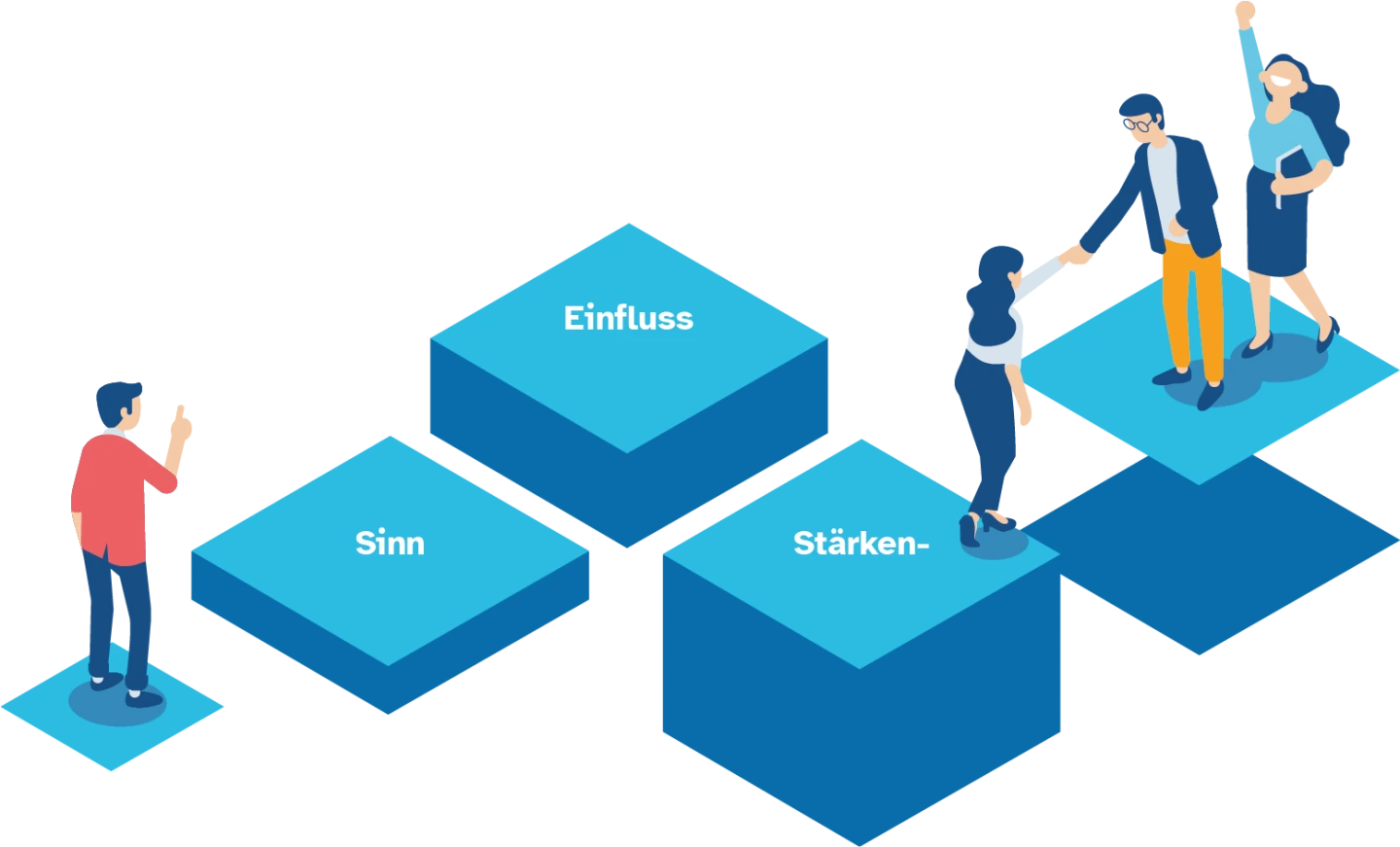

Um die Schulentwicklung erfolgreich zu initiieren, bedarf es eines Führungsstils, der darauf ausgerichtet ist, das Kollegium durch eigene Überzeugung, Motivation und Vertrauen mitzunehmen. Dabei haben sich folgende drei Grundhaltungen von Führungskräften als sehr wichtig erwiesen:

Führung in diesem Kontext bedeutet, eine Vorstellung von Schule und Unterricht der Zukunft zu entwickeln. Auf der Basis der zentralen Handlungsfelder und der daraus abgeleiteten Priorisierung kann dann im Kollegium eine gemeinsame Zielsetzung für den Digitalisierungsprozess gefunden werden.

Idee aus der Praxis:

“In einer Veranstaltung im Anschluss an die Anfangskonferenz werden die Vision, die Ziele und die Erwartungen des Unterrichts mit digitalen Endgeräten klar kommuniziert. Neue Ideen werden im Kollegium gemeinsam besprochen und das weitere Vorgehen in einer Konferenz beschlossen. ”

Positive Energie entsteht zumeist dann, wenn Menschen Möglichkeiten des Gestaltens haben. Zum einen ist es wichtig, dass Menschen in Entscheidungsprozesse eingebunden und ihre Stimmen und Argumente gehört werden. Zum anderen hat sich gezeigt, dass Energie bei Mitarbeitenden dann freigesetzt wird, wenn Verantwortung abgegeben wird.

Idee aus der Praxis:

“Das „Wir“-Gefühl versuchen wir an unserer Schule durch gemeinsame Aktionen und einen offenen Umgang miteinander zu stärken. Dabei versuche ich als Schulleitung Transparenz auf Augenhöhe zu praktizieren und die Lehrkräfte durch Mitarbeit in von Kolleginnen und Kollegen geleiteten Arbeitskreisen aktiv in Entscheidungsprozesse einzubinden.”

Ausgehend von den Handlungsfeldern und priorisierten Zielen geht es dabei u. a. darum, die Kräfte zu bündeln und sich auf die Stärken und Potentiale zu fokussieren, die das Kollegium im Kontext der Digitalisierung einbringen kann.

Idee aus der Praxis:

“Die Schulleiterin unserer Schule ist stets an den neusten digitalen Innovationen interessiert und stellt sie uns vor. Eine Gruppe aus dem Kollegium probiert diese aus und wägt ab, in welchem Unterrichtsszenario sie nutzbringend angewendet werden können. Anschließend werden sie dem gesamten Kollegium in einer Schilf näher gebracht. Beim Einsatz von KI-Tools haben wir beispielsweise festgestellt, dass sie den Lehreralltag im Bereich der Vorbereitung aber auch in Bezug auf individualisiertes Feedback entlasten können. Die Kolleginnen und Kollegen erkennen den Vorteil für Ihre Arbeit und setzen die Anwendungen gerne ein.”

Viele Fragestellungen, z. B. auf der Ebene der Unterrichtsentwicklung, können nicht von der Schulleitung allein, sondern beispielsweise von der Steuergruppe formuliert werden. Eine Beantwortung der aufgeworfenen Fragen sollte dabei unter Einbezug des gesamten Kollegiums bzw. schulischer Gremien erfolgen. Mögliche Handlungsoptionen werden also allen Mitgliedern der Schulgemeinschaft in geeigneter Form kommuniziert, bevor es zu konkreten Entscheidungen kommt. Auch kritischen Stimmen sollte Raum gegeben werden, damit Vorbehalte in einem offenen Diskurs geklärt und im Idealfall ausgeräumt werden können.

Eine erweiterte Ausstattung mit mobilen Endgeräten löst einen Veränderungsprozess aus, welcher den Unterrichtsalltag nachhaltig prägen kann. Diese Weiterentwicklung der Lernkultur hat daher nur dann Aussicht auf Erfolg, wenn alle Betroffenen die Neuausrichtung rational und emotional mittragen.

Um die geplante Einführung einer erweiterten Ausstattung erfolgreich kommunizieren zu können, hilft es, die Sichtweise einer Lehrkraft, die mit der anstehenden Veränderung konfrontiert wird, einzunehmen. Diese könnte sich beispielsweise bei der Einführung von mobilen Endgeräten folgende Fragen stellen:

Frage 1: Welche Ziele werden an unserer Schule mit der Einführung verfolgt?

Frage 2: Was wird sich dadurch an unserer Schule verändern?

Frage 3: Wie läuft der Prozess der Einführung der Arbeit mit den mobilen Endgeräten ab?

Frage 4: Wie werden die mobilen Endgeräte den Unterricht und die dafür benötigte Vorbereitung konkret verändern?

Frage 5: Werden die Herausforderungen wahrgenommen und Lösungen dafür entwickelt?

Frage 6: Welche neuen Anforderungen kommen auf mich zu und wo erhalte ich Unterstützung?

Frage 7: Kann ich diese Veränderung aktiv mitgestalten? Wo kann ich mich einbringen?

Frage 8: Wie unterstütze ich die Förderschwerpunkte meiner Schülerinnen und Schüler mit Hilfe der mobilen Endgeräte?

Weiterführende Hintergründe und Informationen zu dieser Thematik finden Sie in den folgenden Angeboten der Akademie für Lehrerfortbildung und Personalführung (ALP) Dillingen:

Die Handlungsfelder der digitalen Schulentwicklung genauer betrachtet