Schulbeispiel 1 - 1:1 Ausstattung

Ausstattungsgegebenheit

Allen Lernenden steht ein eigenes digitales Endgerät zur Verfügung (1:1-Ausstattung). Die Lernenden arbeiten mit digitalen Endgeräten, die über die Teilnahme vorheriger Schulen an dSdZ beschafft wurden, eigene nutzbare Endgeräte oder diese werden von Ausbildungsbetrieben - auch zum schulischen Gebrauch - zur Verfügung gestellt.

Um in wenigen Einzelfällen das Fehlen von Endgeräten auszugleichen, stehen an der Schule in beschränktem Umfang schulische Geräte zur Verfügung, die von den Lernenden im Unterricht genutzt werden können.

Es kann also davon ausgegangen werden, dass im Unterricht digital gearbeitet werden kann. Somit können die Potenziale digitaler Medien umfassend genutzt werden.

Wie positionieren wir uns als Schule/Fachbereich zum Einsatz schülereigener mobiler Endgeräte im Unterricht?

Der Einsatz geeigneter digitaler Endgeräte und damit die digitale Organisation des Schulalltags ist Standard. Der Unterricht erfolgt in der Regel papierlos und überwiegend digital.

Im Unterricht wird das Arbeiten mit digitalen Endgeräten systematisch angeleitet und gefördert.

Darüber hinaus gibt es Nutzungsregeln, die einen Gebrauch weiterer privater Geräte (z. B. Smartphones) entsprechend regeln.

Welche konkreten Potenziale digitaler Endgeräte für den Unterricht identifizieren wir als strategische Schwerpunkte für unsere Schule und den einzelnen Fachbereich?

-

Veranschaulichung zur Nachvollziehbarkeit des Lernangebotes

Strukturierung der Lehr- und Lerninhalte

Materialien werden immer zentral in der Lernumgebung bereitgestellt, damit auch abwesende Schüler darauf einen Zugriff haben. Lerninhalte können in Form von Kursen (z. B. ein Kurs pro Fach (in der Lernplattform) didaktisch sinnvoll und klar strukturiert werden. Dies hilft insbesondere schwächeren Schülern sehr.

Die Schüler können auch in nachfolgenden Jahrgangsstufen auf das vollständige Material der Vorklassen zugreifen.

Anschauliche Darstellung von Unterrichtsinhalten

Lerninhalte und Lernziele können für die Schüler visualisiert werden. In der Erarbeitungsphase ist es möglich die Inhalte in verschiedenen Formen, z. B. als Text in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, Video oder Hörtext bereitzustellen. Die Schüler können gemäß Vorwissen und persönlicher Vorliebe auswählen, womit sie arbeiten möchten.

Darüber hinaus ist es für die Lehrkraft möglich auch Videos und Simulationen im Unterricht einzusetzen, insbesondere in schülerzentrierten Phasen. Die Schüler können die die Unterrichtsinhalte (z. B. Videos oder Simulationen) im individuellen Lerntempo ansehen.

Ergebnissicherung

Der Unterricht findet papierlos statt, daher werden auch Lösungen und unterschiedliche Handlungsprodukte überwiegend digital zur Verfügung gestellt.

Differenzierungsangebote in Form von Aufgaben und Übungen für leistungsschwache und leistungsstarke Schüler können einfach eingebunden werden.

-

Nachvollziehbarkeit des Lernangebotes durch Veranschaulichung

Materialien werden immer zentral in der Lernumgebung bereitgestellt, damit auch abwesende Schüler darauf einen Zugriff haben. Lerninhalte können in Form von Kursen (z. B. ein Kurs pro Fach (in der Lernplattform) didaktisch sinnvoll und klar strukturiert werden. Dies hilft insbesondere schwächeren Schülern sehr.

Die Schüler können auch in nachfolgenden Jahrgangsstufen auf das vollständige Material der Vorklassen zugreifen.

Lerninhalte und Lernziele können für die Schüler visualisiert werden. In der Erarbeitungsphase ist es möglich die Inhalte in verschiedenen Formen, z. B. als Text in verschiedenen Schwierigkeitsstufen, Video oder Hörtext bereitzustellen. Die Schüler können gemäß Vorwissen und persönlicher Vorliebe auswählen, womit sie arbeiten möchten.

Darüber hinaus ist es für die Lehrkraft möglich auch Videos und Simulationen im Unterricht einzusetzen, insbesondere in schülerzentrierten Phasen. Die Schüler können die die Unterrichtsinhalte (z. B. Videos oder Simulationen) im individuellen Lerntempo ansehen.

Der Unterricht findet papierlos statt, daher werden auch Lösungen und unterschiedliche Handlungsprodukte überwiegend digital zur Verfügung gestellt.

Differenzierungsangebote in Form von Aufgaben und Übungen für leistungsschwache und leistungsstarke Schüler können einfach eingebunden werden.

-

Lebensweltbezug zur Schülerorientierung

Alltags- und Anwendungsbezug

Die Schüler (insbesondere in kaufmännischen Berufen) müssen im Rahmen ihrer betrieblichen Ausbildung sicher mit digitalen Medien umgehen können. Durch die enge Verzahnung von fachdidaktischen und betrieblichen Inhalten auch im Lehrplan ist die Verwendung von z. B. Office Programmen auch im Schulunterricht notwendig.

Aufgreifen des Mediennutzungsverhaltens

Den Schülern ist der Unterschied zwischen privater und betrieblicher bzw. schulischer Nutzung des Endgerätes klar. Verstöße gegen die unterrichtliche Nutzung werden vorab klar kommuniziert und geahndet. Es ist sinnvoll, wenn sich alle Lehrer auf ein einheitliches und damit für alle transparentes Regelwerk einigen.

-

Methodenvielfalt durch Variation der Lehr- und Lernmethode

Aktive und vertiefte Beschäftigung mit dem Lerninhalt

Durch die digitale Gestaltung von Lernarrangements ergibt sich die Möglichkeit den Unterricht sehr schülerzentriert zu gestalten.

Einsatz fachspezifischer Methoden

Beispiel ergänzen

-

Individualisiertes Lernen zur Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen

Lernstandserfassung und Anpassung des Lernangebotes

Digitale Unterrichtsarrangements bieten die Möglichkeit individuelle Lernstände einfach zu erheben. So kann von der Lehrkraft nachvollzogen werden, ob und in welcher Geschwindigkeit Aufgaben bearbeitet wurde. Auch (benotete) Leistungsstandabfragen können digital erhoben werden, die Schüler bekommen bei automatisierten Erhebungen direktes Feedback.

Lernförderliches Feedback und Unterstützung

Eine Abgabe von Zwischenergebnissen und Endergebnissen kann über die Lernplattform umgesetzt werden, um Feedback effizient zu gestalten. Der Lehrer kann verbal oder schriftlich Rückmeldung zu Arbeitsergebnissen geben.

Aber es besteht ebenfalls die Möglichkeit über z. B. Abfragen auch anonymisiertes Peerfeedback einzufordern.

Unterstützung des selbstgesteuerten Lernens

Durch die Unterrichtsgestaltung in Form von Selbstlernkursen via Lernplattform können Schüler die Kurse komplett selbstgesteuert durchlaufen. Auch leistungsschwächere Schüler werden gut durch die Unterrichtseinheit geführt. Die Organisation mit vielen Zetteln z. B. bei komplexen Lernzirkeln, fällt für Lehrer und Schüler weg. Bei Bedarf können von den Lernenden zusätzliche Informationsangebote wahrgenommen werden, leistungsstarke Schüler können überspringen oder verkürzen. Dies impliziert darüber hinaus, dass die Inhalte im persönlichen Lerntempo bearbeitet werden.

-

Kompetenzorientierte Aufgabenformate und intelligentes Üben zum nachhaltigen Lernen

Medienproduktive und kollaborative Aufgabenformate

Erstellung von Präsentationen unter Einsatz der KI

Präsentationen

Erstellung von Präsentationen, Infografiken, Podcasts oder Erklärvideos zu unterschiedlichen Themen (z. B. Unternehmensformen, Projektarbeit 12. Klasse, Prüfungsvorbereitung)

Unterstützung durch KI-Tools (z. B. Gliederung, Layoutvorschläge, Sprachsynthese), wobei Reflexion über Chancen und Grenzen von KI Teil der Aufgabe ist (z. B. im Deutschunterricht)

Dokumentation des Arbeitsfortschrittes in Form eines Lerntagebuchs, Logbuchs, Kanbanboard…

Auch in Fremdsprache z. B. Englisch möglich

Kollaboration in Echtzeit:

Gruppenarbeiten über kollaborative Cloud-Tools

gemeinsame Projektarbeiten/Gruppenarbeiten (arbeitsgleich oder arbeitsteilig)

Szenarien

z. B. Kundereklamation.

Verschiedene Reaktionen bei Bearbeitung der Reklamationen (gesetzliche Lage vs. kundenfreundliches Verhalten).

-

Kompetenzorientierte Aufgabenformate und intelligentes Üben zum nachhaltigen Lernen

Systematischer Erwerb von Medienkompetenz

Erwerb der Medienkompetenz „Learning by Doing“

Recherchekompetenz:

gezielte Aufträge zur Informationssuche (z. B. Marktanalysen, Unternehmensdaten des Ausbildungsbetriebs, rechtliche Rahmenbedingungen)

Bewertung der Quellen hinsichtlich Seriosität, Aktualität, Interessenlage (Fake-News-Sensibilisierung)

Reflexion über digitale Arbeitswelten:

Diskussion zu Chancen & Risiken digitaler Tools im Büro- und Unternehmensalltag (z. B. Ablenkung durch Social Media, Datenschutz, Homeoffice-Tools)

Szenarien: „Wie verändert KI kaufmännische Berufe?“

Datenschutz und rechtliche Aspekte:

Auseinandersetzung mit DSGVO, Urheberrecht, digitaler Fußspur im Berufsalltag

Praxisnahe Aufgaben: Formulierung einer Datenschutzvereinbarung für Modellunternehmen (Deutschunterricht)

Selbstmanagement & digitale Disziplin:

Reflexion über Ablenkungspotenziale digitaler Medien

Einsatz von Tools zur Fokussierung (z. B. Zeitmanagement-Apps, Pomodoro-Techniken)

Manipulation durch Soziale Medien thematisieren Verlinkung mebis-Magazin

-

Kompetenzorientierte Aufgabenformate und intelligentes Üben zum nachhaltigen Lernen

Intelligentes Üben

Lernplattformen

(z. B.digitale Leistungserhebeungen Apps zur Übung, interaktive Quizes, KI gestützte Programme

automatisiertes Feedback in Echtzeit

individuelle Schwierigkeitsstufen

Digitale Übungsaufgaben

Excel-/Tabellenkalkulationsübungen für Kennzahlenanalysen oder Kostenrechnungen, Inventar bilden

Rechen und Lösungswege von KI oder anderen Programmen abbilden lassen (z. B. Dreisatz)

Verschiedenste Aufgabenformate (MC, offene und geschlossene Fragen etc.)

Gamification: Wettbewerbsformate wie digitale Quizduelle steigern Motivation

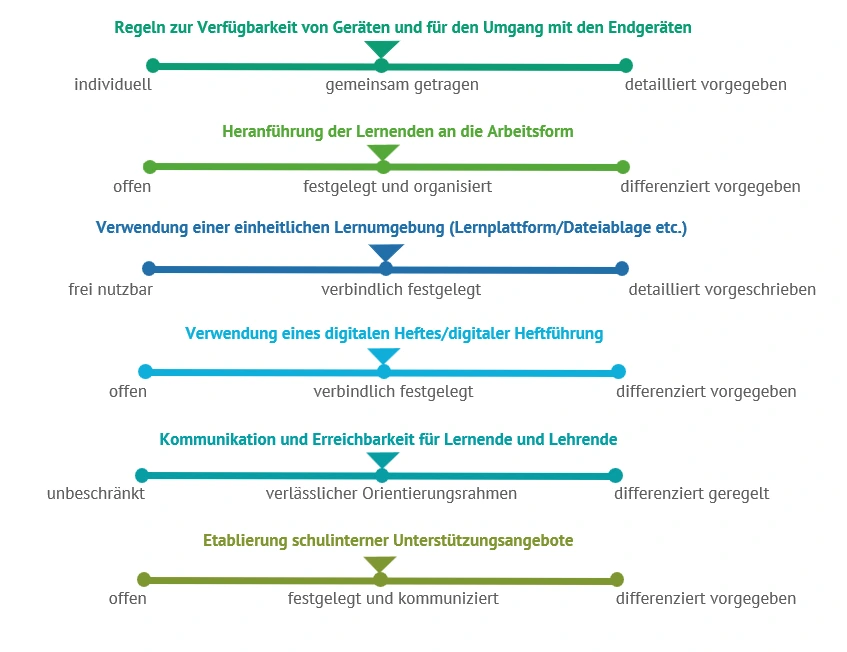

Welche technischen und pädagogischen (ggf. organisatorischen) Rahmenbedingungen müssen geschaffen oder angepasst werden, um die geplante digitale Unterrichtsentwicklung erfolgreich umzusetzen?

Es gibt Regeln im Umgang mit den privaten mobilen Geräten. Für den Umgang mit den Geräten und die digitale Kommunikation und Erreichbarkeit der Lehrkräfte und Mitschüler wird im Fachbereich eine Art Netiquette erstellt.

Die Unterrichtsmaterialien werden zuverlässig von allen Lehrkräften digital eingestellt. Idealerweise einigt sich ein Lehrerteam auf eine einheitliche Arbeitsstruktur und ein Regelwerk zur Nutzung der digitalen Endgeräte.

Schüler sind altersentsprechend für die Datensicherung und Vollständigkeit ihrer Unterlagen selbstverantwortlich, die Lehrkräfte thematisieren dies und bieten am Anfang Unterstützung.

Datenschutzgrundlagen und das Thema Urheberrecht werden insbesondere in der Eingangsklasse kommuniziert. Die Lehrkräfte achten fortwährend auf die Einhaltung.

Selbst Vorbild bei der Mediennutzung sein, z. B. Lehrerdienstgeräte bei Schülerpräsentationen zuklappen (Hinweis „Sunny side down“), eigene Smartphonenutzung.

Projektionsmöglichkeit und Anbindung an das WLAN für jedes Endgerät, Zugriff auf Drucker und Beamer auch für die Schüler

Einheitliche Lösung zum Datenaustausch ist bereitgestellt.

Zugänge zu schulspezifischen Anwendungen stehen zum Schuljahresanfang bereit.

Es stehen genügend Steckdosen/Lademöglichkeiten bereit, damit die Endgeräte der Schüler den gesamten Schultag verwendet werden können.

Wenige Endgeräte zur Verfügung, damit Schüler diese im Ausnahmefall verwenden können (z. B. technische Probleme, Ladekabel vergessen etc.).

Idealerweise haben die Schüler die Berechtigungen auch Programme auf ihrem Gerät zu installieren. Zum Teil werden die durch den Arbeitgeber bereitgestellten Geräte von diesem gehostet, die Schüler können dann keine Änderungen vornehmen.

Stabile digitale Infrastruktur

Sichere Netze mit Trennung von pädagogischem, Verwaltungs- und Gäste-/Privatnetz

Plattformunabhängige digitale Werkzeuge (Cloudlösungen), sodass alle gängigen Betriebssysteme genutzt werden können.

Welchen konkreten Fortbildungsbedarf für das Kollegium leiten wir aus den definierten Zielen und notwendigen Rahmenbedingungen ab?

Umgang mit der Lernumgebung: Struktur anlegen, Materialien bereitstellen und einsammeln

Lernplattform: Schulungen/Kurse Erstellen mit Unterstützung

Arbeiten im Team in der Klasse/in Parallelklassen

Möglichkeiten der KI im Kontext medienproduktiver Aufgaben reflektieren

Eigene Erklärvideos im Unterricht nutzen

Dienstgerät und digitales Klassenzimmer

Über die reine Unterrichtsentwicklung hinaus: Welche weiteren Potenziale digitaler Medien in den fünf Handlungsfeldern der digitalen Schulentwicklung möchten wir in einem ganzheitlichen Schulentwicklungsprozess strategisch in den Blick nehmen und erschließen?

Austausch und Abstimmung mit Ausbildungsbetrieben bezüglich Ausstattung

Bildung von Teams, die sich untereinander abstimmen, z. B. bei der Strukturierung von Kursen und Lernmaterialien. Auch bei der gemeinsamen Unterrichtserstellung und Erstellung von Materialien zur Prüfungsvorbereitung arbeiten Teams zusammen und nutzen Synergien.

Hilfreich sind gemeinsame „Teamstunden“, die im Stundenplan hinterlegt sind. Dies kann zur gemeinsamen Abstimmung und Ausarbeitung von Unterricht genutzt werden.

Es wird genügend Zeit für die Umstellung von analog auf digital gegeben. Digitalisierung wird als fortwährender Prozess gesehen.

Aktive und strukturelle Stärkung von Teamwork durch Schulleitung und Fachbetreuung

Unterstützung von Teamteaching durch Tandems, in denen sich eine Lehrkraft inhaltlich auf den Unterricht konzentrieren kann. Die andere Lehrkraft kann (gerade bei großen Klassen) ein Auge auf den Einsatz der digitalen Endgeräte haben und z. B. bei technischen Problemen helfen. Die Rollen können jederzeit wechseln.

Optimalerweise ist eine Lehrkraft mit IT-Background im Lehrerteam, um technische Probleme zeitnah und unkompliziert zu lösen.