Schulbeispiel 3 - Temporäre Vollausstattung

Ausstattungsgegebenheit

In der Klasse befinden sich:

Lernende mit eigenem digitalen Endgerät (Laptop, Tablet, Convertible), z. B. durch vorherige Teilnahme an dSdZ oder eigene private, arbeitsfähige Geräte oder durch Ausbildungsbetriebe zur Verfügung gestellte digitale Endgeräte

Lernende mit Smartphones als einzigem digitalen Endgerät

Lernende ohne digitales Endgerät

Die Lernenden können eigene digitale Endgeräte (BYOD) mitbringen und nutzen, sind aber nicht verpflichtet, dies zu tun. Lernende ohne digitale Endgeräte werden nicht benachteiligt. Für die häusliche Nach- und Vorbereitung stehen den Lernenden evtl. digitale Möglichkeiten zur Verfügung, d. h. man kann hier zusätzliche Varianten anbieten, diese sind jedoch immer additiv zu verstehen. Zusammenfassend kann man sagen, dass in dieser Ausstattungsgegebenheit das digitale Arbeiten ermöglicht, aber nicht gefordert wird.

Wie positionieren wir uns als Schule/Fachbereich/Fachschaft zum Einsatz schülereigener mobiler Endgeräte im Unterricht?

Die Schule bzw. einzelne Fachbereiche lassen digitale Endgeräte, die sich als Arbeitsgerät eigenen, im Unterricht zu. Die Nutzung digitaler Endgeräte ist jedoch keine Voraussetzung für eine lernwirksame Teilnahme am Unterricht.

Welche Potenziale digitaler Endgeräte für den Unterricht identifizieren wir als unsere Schwerpunkte (bezogen auf Schule, Fachbereich/Fachschaft, Lehrkräfte)?

-

Veranschaulichung zur Nachvollziehbarkeit des Lernangebotes

Strukturierung der Lehr- und Lerninhalte

Materialien werden immer zentral in der Lernumgebung bereitgestellt, damit auch abwesende Schüler darauf einen Zugriff haben. Lerninhalte können in Form von Kursen (z. B. ein Kurs pro Fach (in der Lernplattform) didaktisch sinnvoll und klar strukturiert werden. Dies hilft insbesondere schwächeren Schülern sehr.

Die Schüler können auch in nachfolgenden Jahrgangsstufen auf das vollständige Material der Vorklassen zugreifen.

Anschauliche Darstellung von Unterrichtsinhalten

Ergebnissicherung

-

Nachvollziehbarkeit des Lernangebotes durch Veranschaulichung

Lehr- Lerninhalte sind sowohl digital als auch in gleicher Art und Weise analog verfügbar und strukturiert.

Materialien werden immer zentral in der Lernumgebung bereitgestellt. Damit haben auch abwesende Schüler Zugriffsmöglichkeit darauf.

Die Lehrkraft hat die Möglichkeit im Unterrichtsgeschehen die Inhalte und Arbeitsaufträge klar strukturiert zu visualisieren (z. B. durch eine Präsentation).

Durch die digitale Ablage wird für die Lernenden eine einheitliche Strukturierung geschaffen. Diese wird im Analogen entsprechend übernommen. Dadurch werden Klarheit und Übersichtlichkeit der Materialien gefördert.

hier beschreiben

Der Unterricht findet papierlos statt, daher werden auch Lösungen und unterschiedliche Handlungsprodukte überwiegend digital zur Verfügung gestellt.

Differenzierungsangebote in Form von Aufgaben und Übungen für leistungsschwache und leistungsstarke Schüler können einfach eingebunden werden.

-

Lebensweltbezug zur Schülerorientierung

Alltags- und Anwendungsbezug

..

Aufgreifen des Mediennutzungsverhaltens

..

-

Methodenvielfalt durch Variation der Lehr- und Lernmethode

Aktive und vertiefte Beschäftigung mit dem Lerninhalt

…

Einsatz fachspezifischer Methoden

…

-

Individualisiertes Lernen zur Berücksichtigung unterschiedlicher Lernvoraussetzungen

Lernstandserfassung und Anpassung des Lernangebotes

..

Lernförderliches Feedback und Unterstützung

..

Unterstützung des selbstgesteuerten Lernens

...

-

Kompetenzorientierten Aufgabenformaten und intelligentes Üben zum nachhaltigen Lernen

Medienproduktive und kollaborative Aufgabenformate

…

-

Kompetenzorientierte Aufgabenformate und intelligentes Üben zum nachhaltigen Lernen

Systematischer Erwerb von Medienkompetenz

…

-

Kompetenzorientierten Aufgabenformaten und intelligentes Üben zum nachhaltigen Lernen

Intelligentes Üben

…

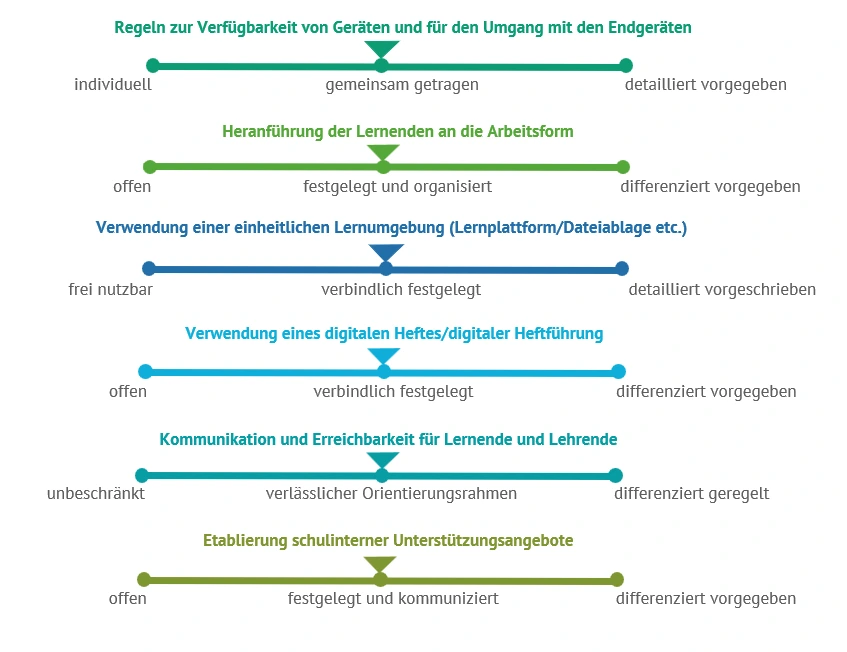

Welche technischen und pädagogischen (ggf. organisatorischen) Rahmenbedingungen müssen geschaffen oder angepasst werden, um die geplante digitale Unterrichtsentwicklung erfolgreich umzusetzen?

Für die Abteilung Büromanagement werden folgende private Endgeräte als Arbeitsgeräte definiert, die im Unterricht für schulische Zwecke verwendet werden können: Laptops, Tablets, Convertibles. Dabei identifiziert die Abteilung Büromanagement als schulische Szenarien für die Verwendung von BYOD in der Abteilung: Mitschrift, Bearbeitung von Aufgaben, Abgabe von Aufgaben, Erstellen von digitalen Handlungsprodukten. In Ausnahmefällen ist auch das Arbeiten mit Smartphones nach Erlaubnis durch die Lehrkraft möglich. Exemplarisch sind folgende Szenarien im Fachbereich denkbar: Unterrichtliche Videos mit Kopfhörern anschauen bzw. Podcasts hören, Passwort-Management, Scannen von QR-Codes für Zusatzmaterial, kurze Recherche (inkl. KI-Einsatz)

Es gelten klare Absprachen für den Umgang mit den privaten (und schulischen) Endgeräten im Unterricht im Fachbereich. Diese wurden gemeinsam mit den Lernenden verabschiedet. Diese sind allen in der Lernplattform und durch Plakat-Aushang in den Klassenzimmern zugänglich. Diese sind durch die Lernenden und gff. deren Erziehungsberechtigte zu unterzeichnen.

Lehrkräfte leben den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien vor: Lehrerdienstgeräte werden in Phasen, in denen sie nicht benötigt werden, bewusst beiseitegelegt bzw. zugeklappt.

Welchen konkreten Fortbildungsbedarf für das Kollegium leiten wir aus den definierten Zielen und notwendigen Rahmenbedingungen ab?

Umgang mit der Lernumgebung: Struktur anlegen, Materialien bereitstellen und einsammeln

Lernplattform: Schulungen/Kurse Erstellen mit Unterstützung

Arbeiten im Team in der Klasse/in Parallelklassen

Möglichkeiten der KI im Kontext medienproduktiver Aufgaben reflektieren

Eigene Erklärvideos im Unterricht nutzen

Dienstgerät und digitales Klassenzimmer

Über die reine Unterrichtsentwicklung hinaus: Welche weiteren Potenziale digitaler Medien in den fünf Handlungsfeldern der digitalen Schulentwicklung möchten wir in einem ganzheitlichen Schulentwicklungsprozess strategisch in den Blick nehmen und erschließen?

Gemeinsame Materialerstellung zur Prüfungsvorbereitung

Bildung von Teams, die sich untereinander abstimmen und gegenseitig unterstützen, z. B. bei der Strukturierung von Kursen und Lernmaterialien. Auch bei der gemeinsamen Unterrichtserstellung und Erstellung von Materialien zur Prüfungsvorbereitung arbeiten Teams zusammen und nutzen Synergien.

Hilfreich können Teamstunden sein. Dies kann zur gemeinsamen Abstimmung und Ausarbeitung von Unterricht genutzt werden. Aktive und strukturelle Stärkung von Teamwork durch Schulleitung und Fachbetreuung/Fachleitung kann hier unterstützend wirken.