Verschränkung analoger und digitaler Lernsettings

Analoge und digitale Lehr- und Lernsettings greifen bei der Unterrichtsplanung gelingend ineinander, um bestmögliche Lernergebnisse zu erzielen.

Dies wird durch Folgendes ermöglicht:

Schnell einsetzbare Geräte und der Zugang zu einer Vielzahl von Lernressourcen und -materialien ermöglichen eine nahtlose Verknüpfung von digitalen und analogen Lernsettings:

Aufgaben können weiterhin analog bearbeitet werden, während digitale Plattformen zusätzlich den individuellen Lernprozess unterstützen. Die analogen Ergebnisse können mithilfe von Fotos in digitale Lernumgebungen integriert werden.

Peerfeedback kann sowohl mithilfe digitaler Werkzeuge als auch im persönlichen Gespräch mit analogen Hilfsmitteln stattfinden. Plattformen ermöglichen, dass Lernprodukte leichter ausgetauscht werden können und asynchrones Feedback als Teil der Arbeitsprozesse erarbeitet wird.

Digitale Portfolios und Lernjournale, in denen multimediale Produkte der Lernenden gesammelt werden, bereichern den analogen Austausch über deren Inhalte.

Verschränkung analogen und digitalen Arbeitens in einzelnen Unterrichtsphasen

Folgende Beispiele zeigen auf, wie analoge und digitale Phasen im Unterricht miteinander kombiniert werden können:

-

Analoge Erarbeitung im Plenum und digitale Übungsphase

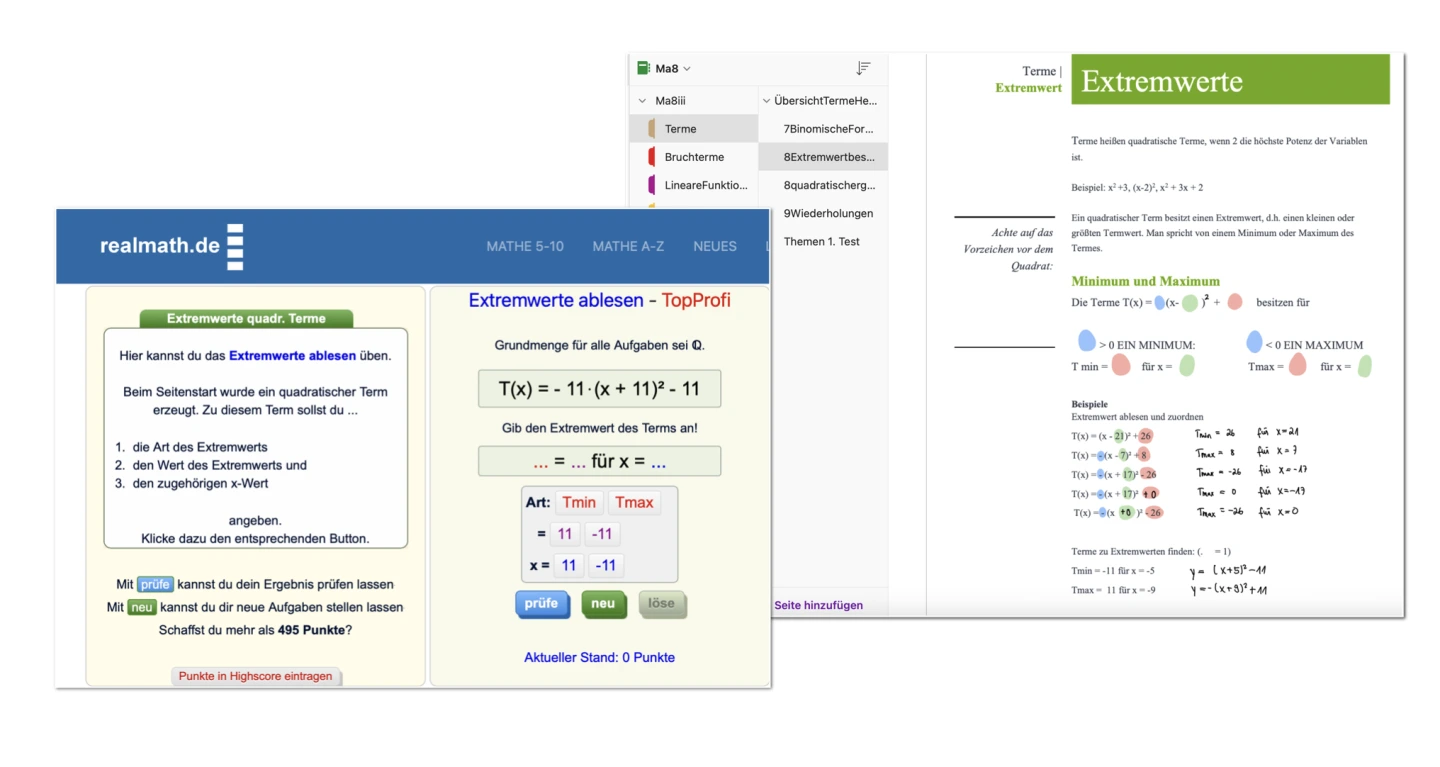

Der Lerninhalt wird zunächst gemeinsam im Unterricht erarbeitet und im Heft sorgfältig festgehalten. Im Anschluss daran üben die Lernenden eigenständig und im individuellen Tempo mithilfe von Online-Übungen, um das Verständnis zu vertiefen und den Lernstoff zu festigen.

Beispiel: Übungsphase zum Ablesen von Extremwerten -

Digitale, selbstständige Erarbeitungsphase mit analoger Sicherung im Plenum

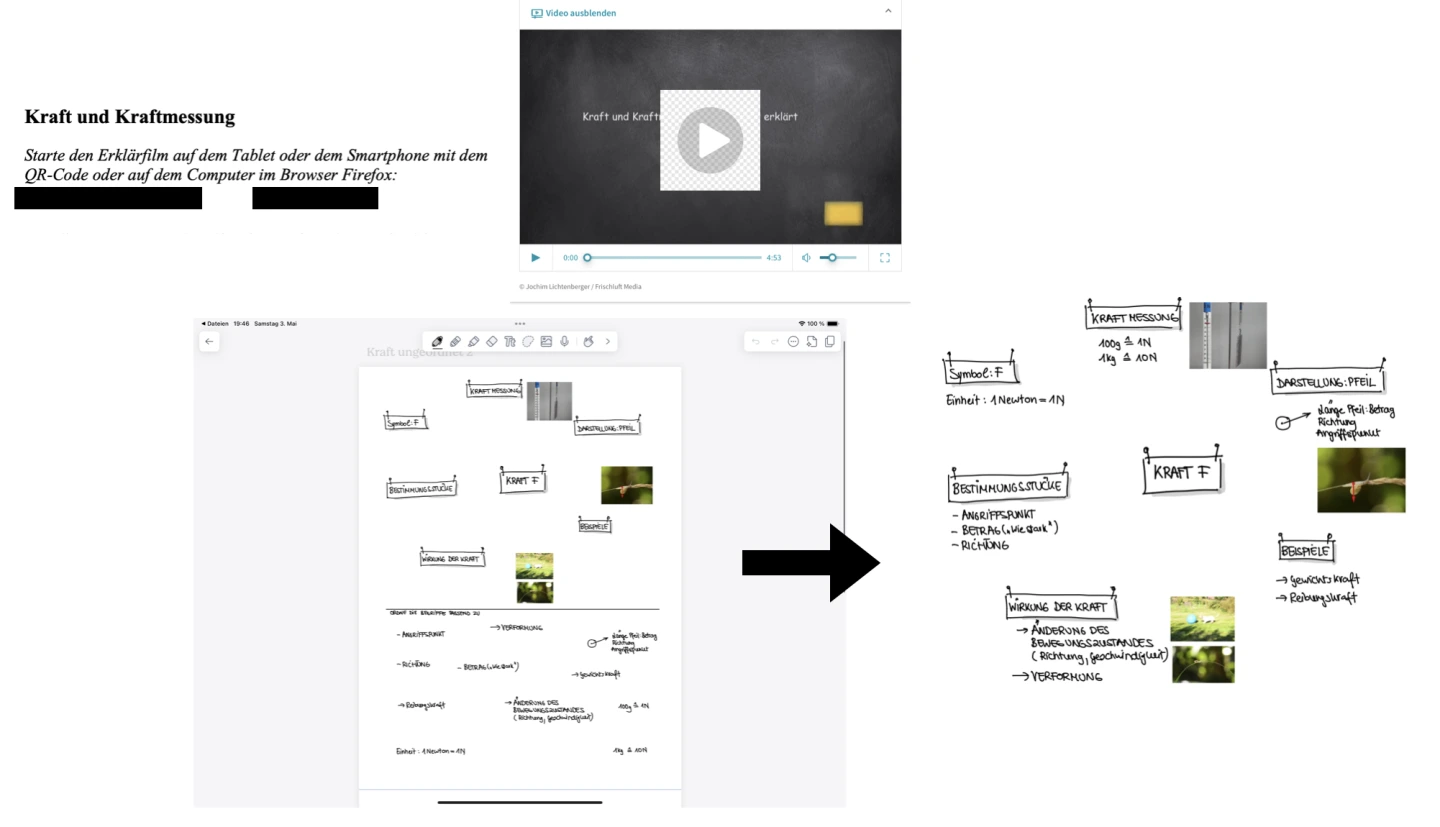

Die Lernenden ordnen in einer eigenverantwortlichen Erarbeitungsphase zum Beispiel mithilfe eines Erklärvideos die Begriffe korrekt zu. Anschließend wird die Lösung gemeinsam besprochen und gegebenenfalls korrigiert, um ein sicheres Verständnis zu gewährleisten.

Beispiel: Kraft und Kraftmessung -

Digitale, selbstständige Erarbeitungsphase mit analoger Sicherung im Plenum oder in Partnerarbeit

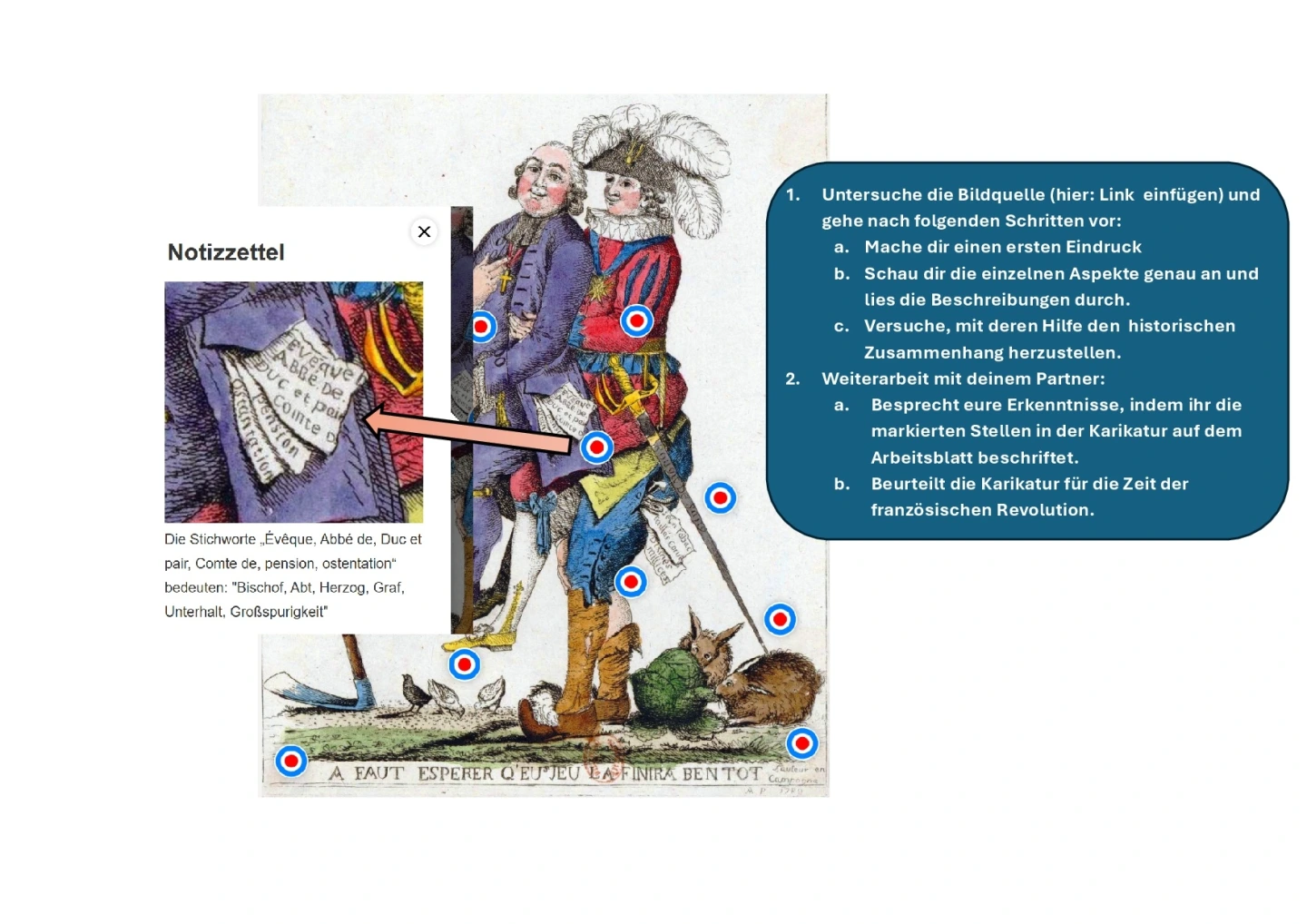

Durch ein interaktives Bild wird der Fokus der Lernenden auf wichtige Details gelenkt, wodurch sie den Lerninhalt eigenständig erfassen. Anschließend werden die Inhalte in einer analogen Plenums- oder Partnerarbeitsphase gedeutet und interpretiert.

Beispiel: Interpretation einer Karikatur im Fach Geschichte -

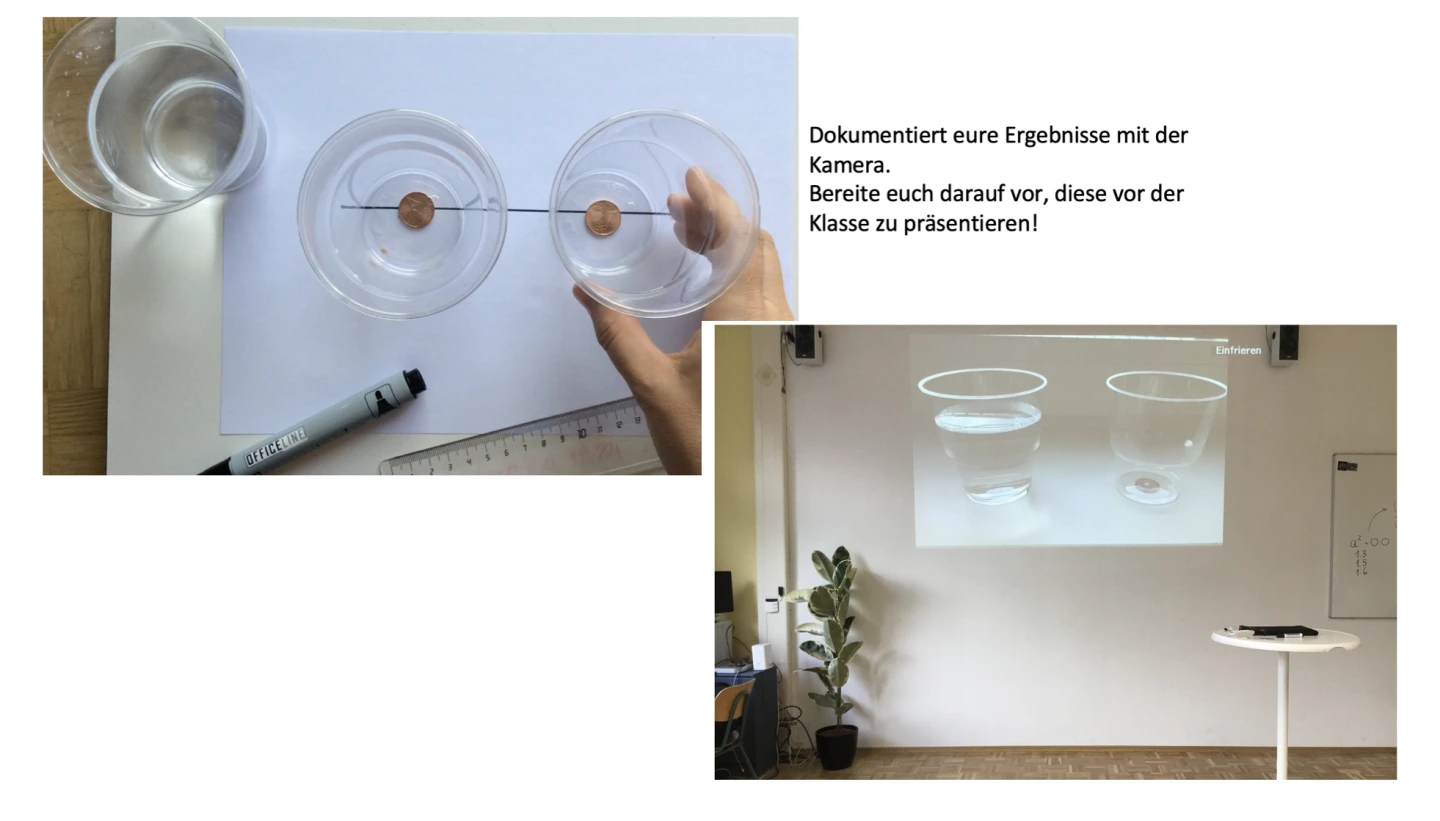

Digitale Dokumentation des Arbeitsprozesses und analoge Diskussion der Ergebnisse

Der Ablauf des Experiments wird mithilfe einer Kamera digital dokumentiert. Die entstandenen Bilder und Aufnahmen werden der gesamten Klasse zugänglich gemacht, sodass die Beobachtungen gemeinsam ausgewertet und diskutiert werden können. Dadurch wird ein reflektierter Austausch gefördert und das Verständnis vertieft.

Beispiel: Brechung -

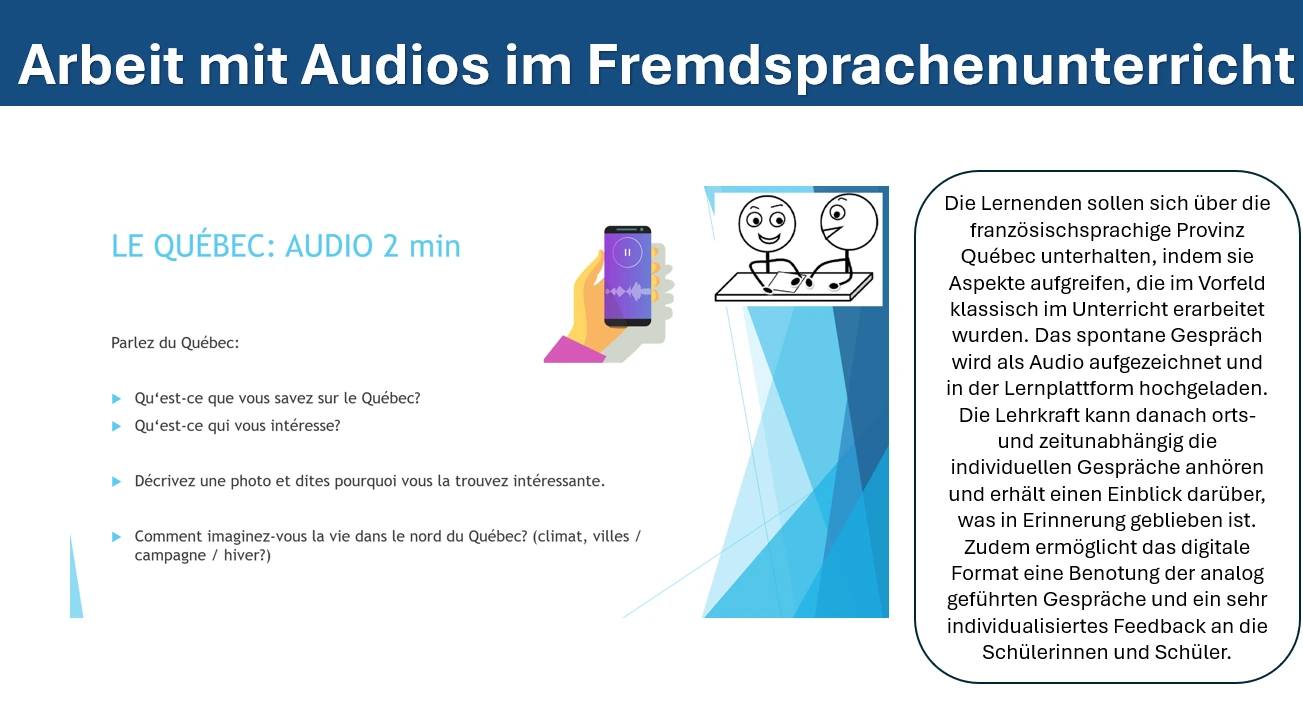

Analoge Arbeitsphase und digitale Sicherung der Ergebnisse bzw. digitales Feedback

Die Lernenden führen in Echtzeit und analog ein Gespräch über ein konkretes Unterrichtsthema, welches als Audiodatei aufgenommen und auf eine Lernplattform hochgeladen wird. Das anschließende Feedback durch die Lehrkraft kann asynchron und individuell erfolgen.

Beispiel: Erstellung einer Audiodatei im Fach Französisch mit anschließendem Feedback -

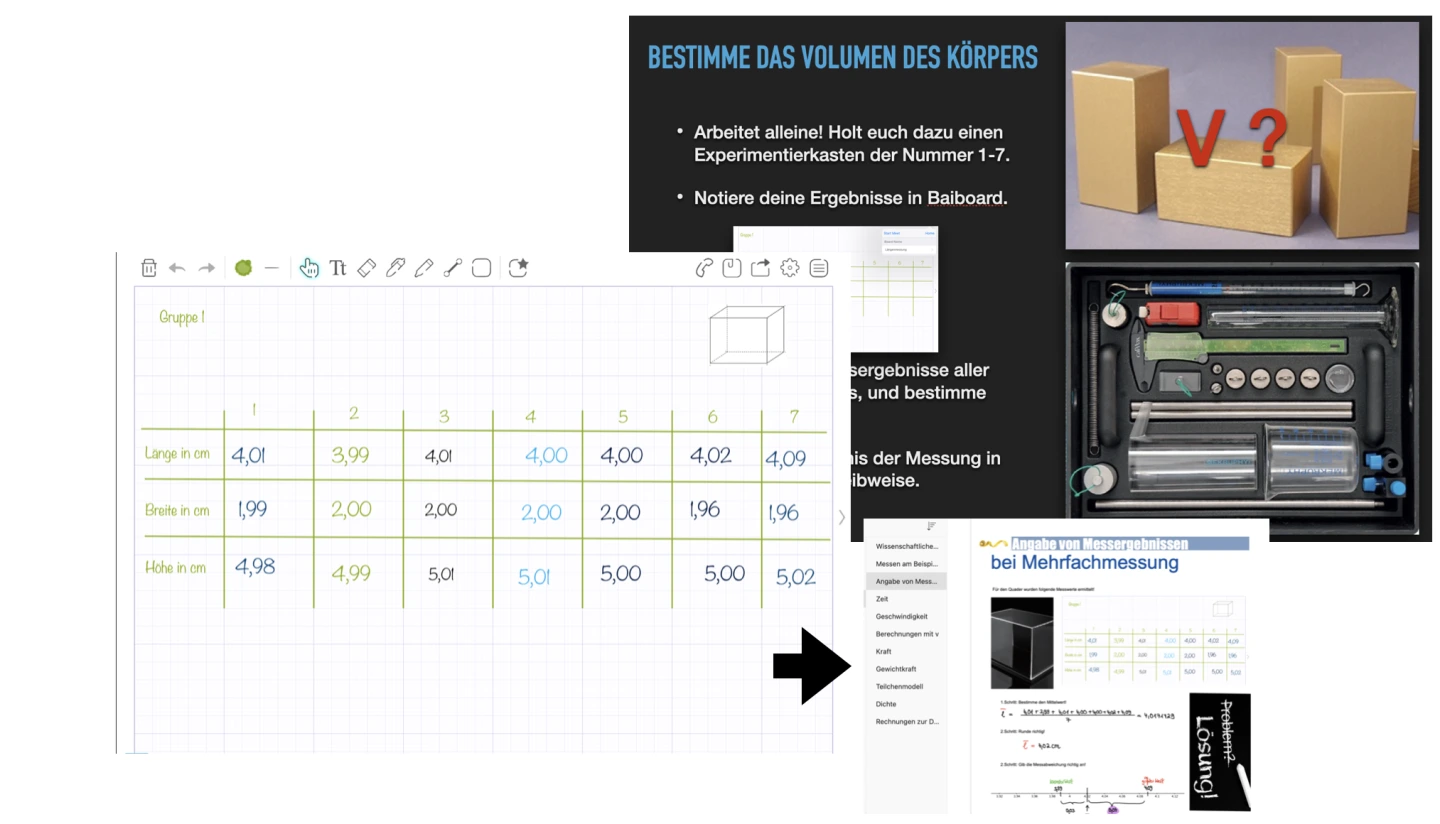

Kollaborative, digitale Sammlung von Einzelmessungen und anschließende Verwendung für das Unterrichtsgespräch

Die Ergebnisse der Einzelmessungen werden in einem kollaborativen Dokument, für alle Lernenden zugänglich, festgehalten. Im Anschluss daran wird im Unterrichtsgespräch anhand der vorliegenden Messwerte die Mittelwertbildung erarbeitet und diskutiert.

Beispiel: Angabe von Messergebnissen bei Mehrfachmessungen -

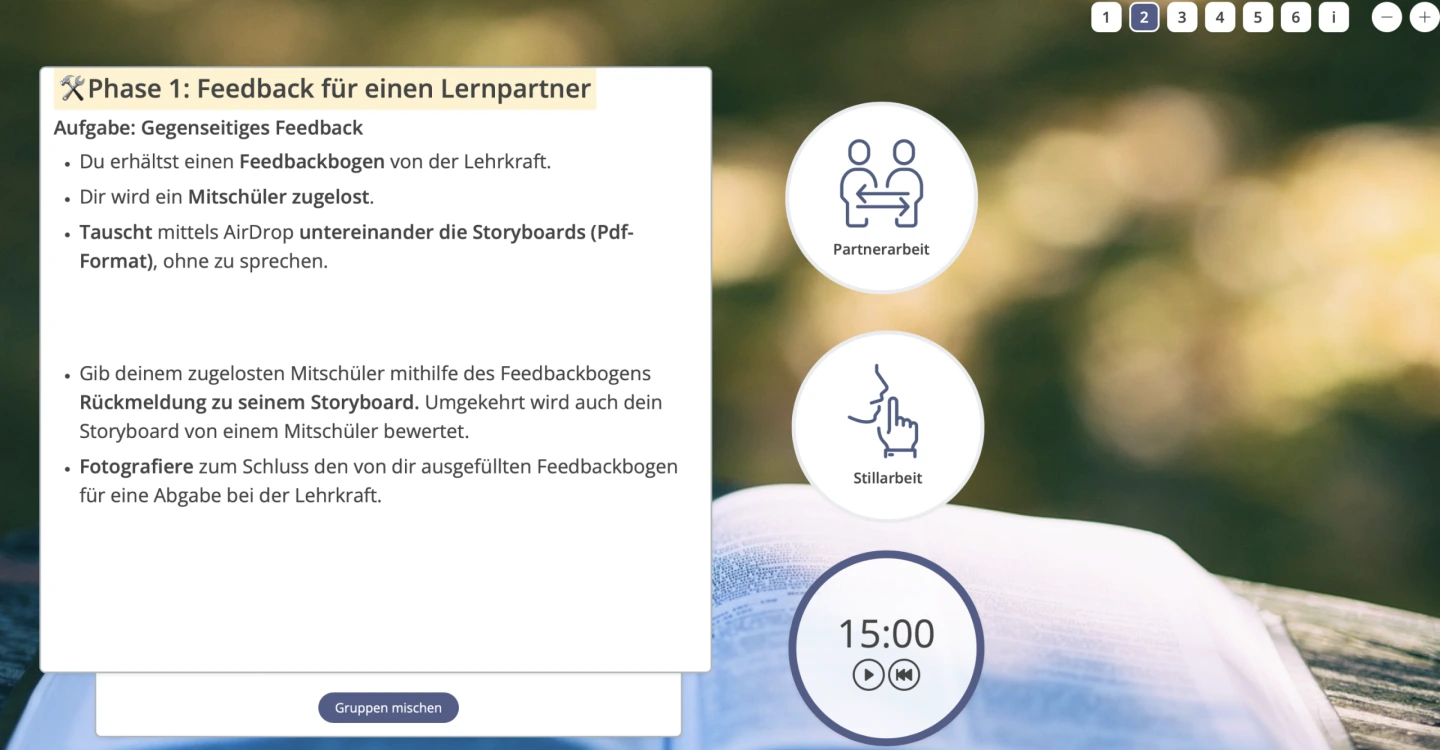

Digitaler Austausch der Lernprodukte und anschließendes Peer-Feedback in persönlicher Gesprächsrunde

Digitale Medien erleichtern den Austausch von Lernprodukten sowie die Dokumentation und Sicherung des Arbeitsprozesses. Das anschließende Feedback findet in persönlicher Gesprächsrunde statt, wodurch ein direkter und konstruktiver Austausch zwischen den Lernenden gefördert wird.

Beispiel: Anleitung zum Peer-Feedback

Verschränkung analogen und digitalen Arbeitens am Beispiel einer Unterrichtsstunde im Fach Englisch

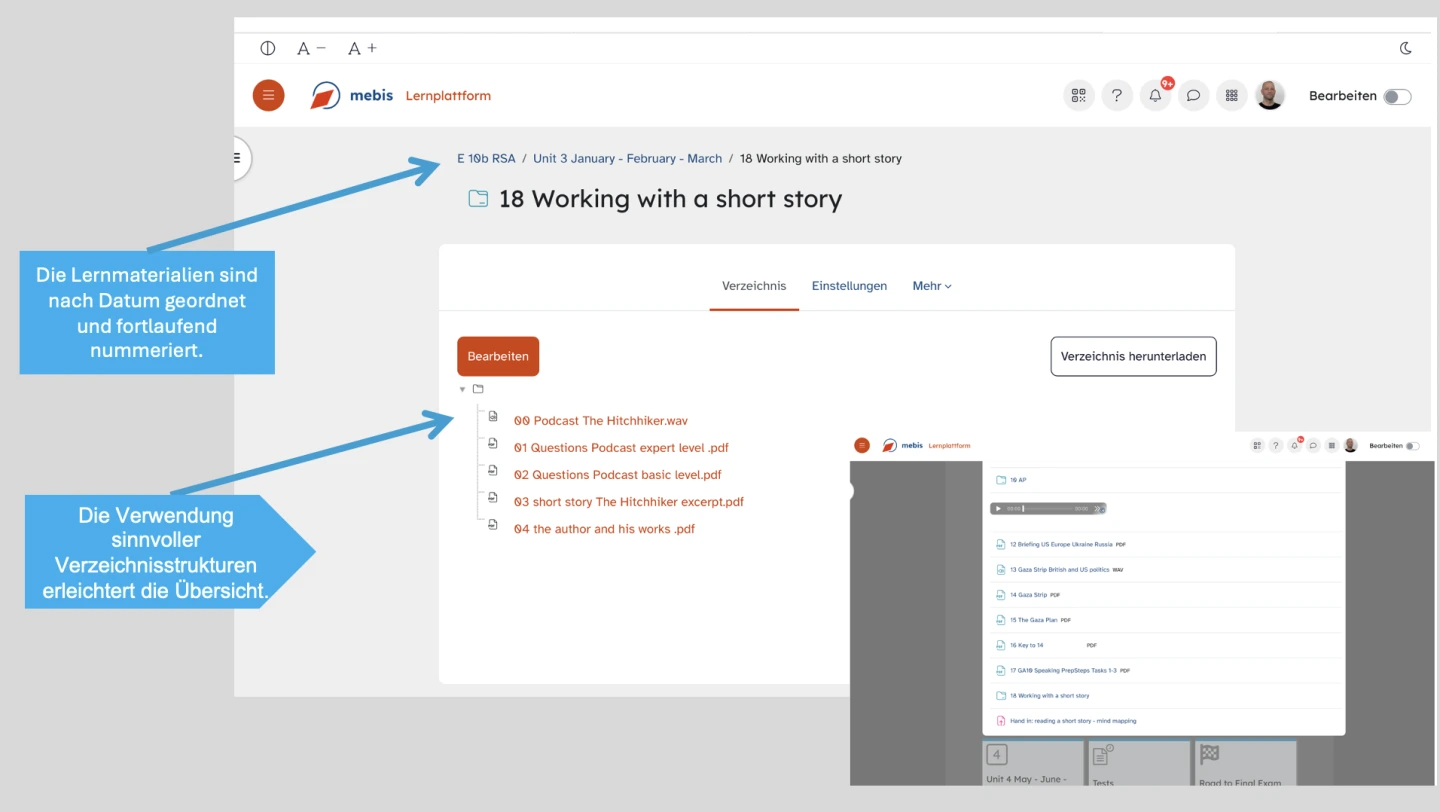

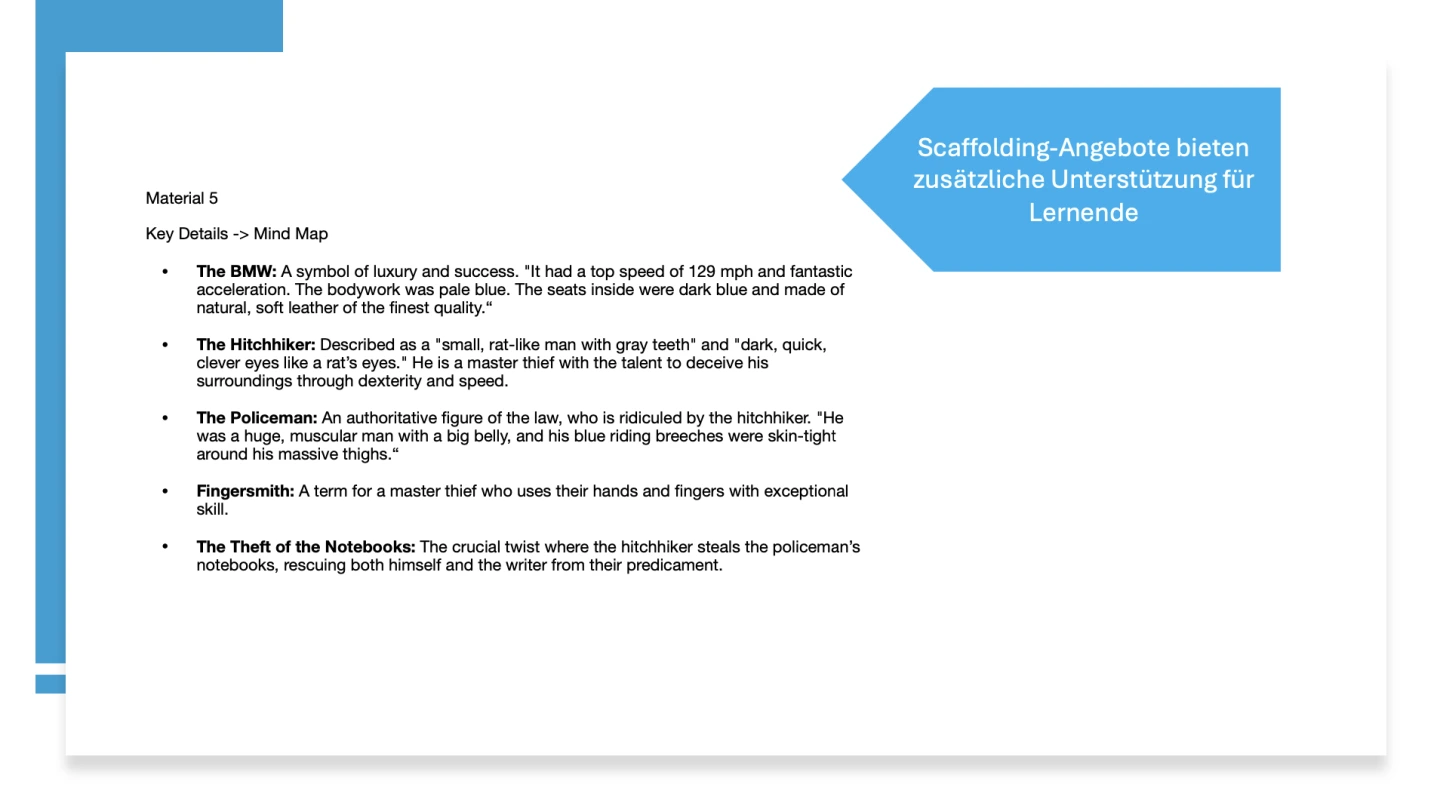

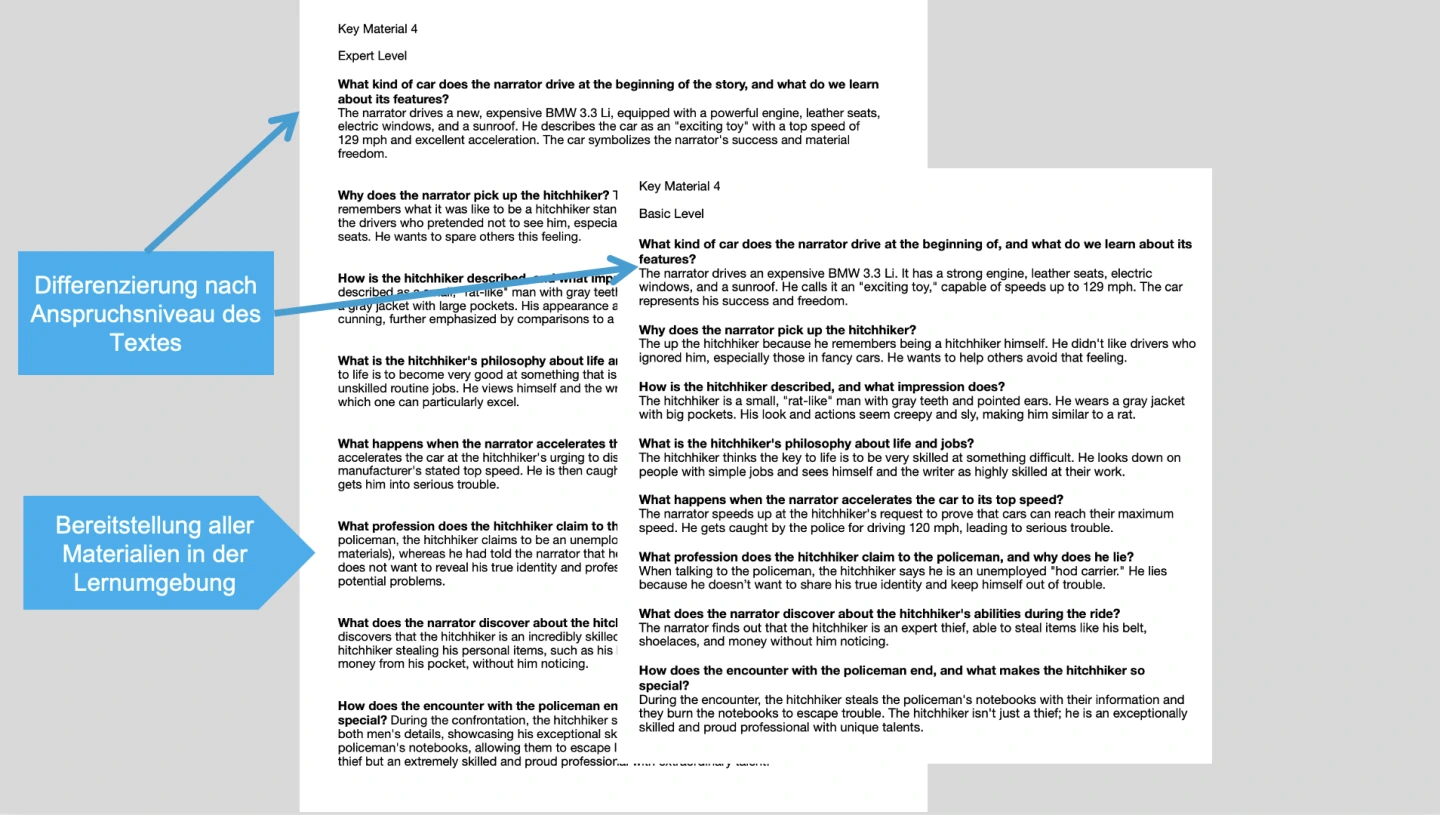

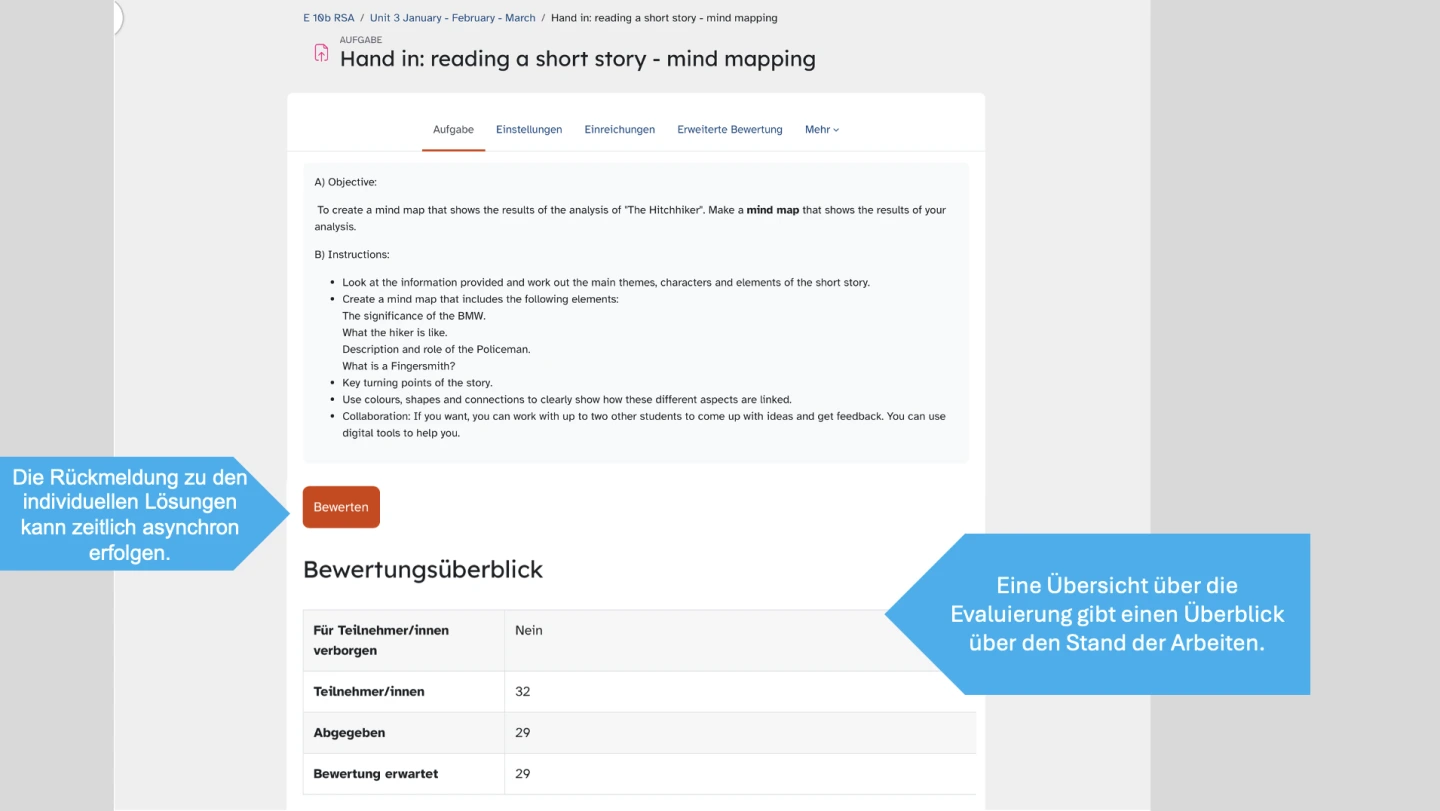

Im folgenden Unterrichtsbeispiel aus dem Englischunterricht wird gezeigt, wie der Wechsel zwischen digitalen und analogen Lernsettings den Unterricht bereichern kann. So werden die Materialien digital zur Verfügung gestellt und erleichtern individuelles und differenziertes Arbeiten mit Scaffolding-Angeboten. Zur Bearbeitung dürfen sowohl analoge als auch digitale Tools sowie kollaborative Werkzeuge verwendet werden. Die Diskussionen über die gewonnenen Erkenntnisse erfolgen hingegen in analoger Partnerarbeit, während die Ergebnisse digital eingereicht werden und asynchrones Feedback ermöglichen.

“Schnell einsatzfähige Geräte, erprobte Abläufe sowie eine strukturierte Bereitstellung aller erforderlichen Materialien ermöglichen es mir, analoge und digitale Lernsettings lernförderlich miteinander zu verknüpfen.”

Information zur Unterrichtssequenz

Lehrplanbezug: LehrplanPLUS Realschule Englisch 10

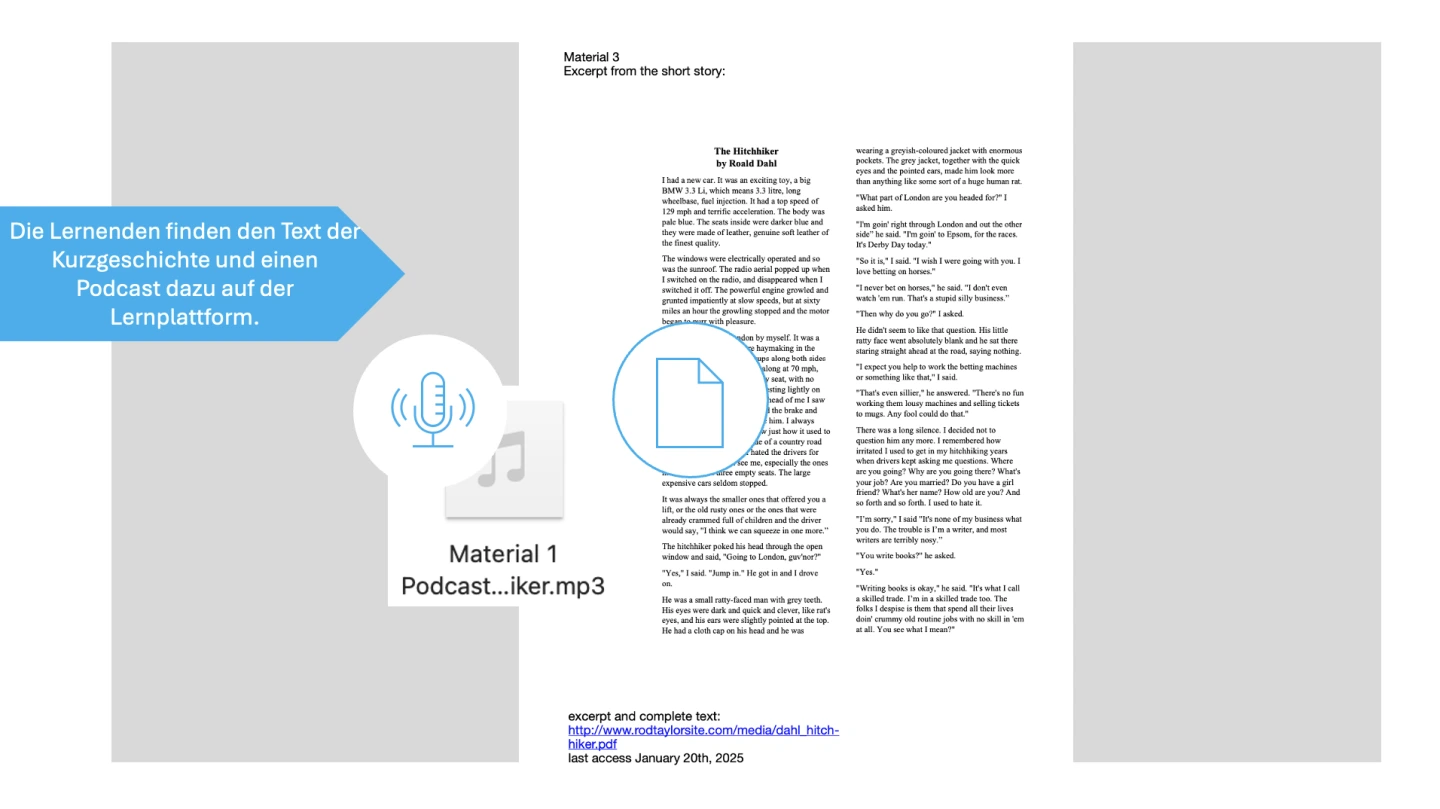

Thema: Einblicke in englischsprachige Literatur anhand der Kurzgeschichte „The Hitchhiker - by Roald Dahl“.

Die Schülerinnen und Schüler ...

… bewältigen Kommunikationssituationen innerhalb der angegebenen Themengebiete mithilfe der in den Lernbereichen 1 bis 4 ausgewiesenen Kompetenzen. Aktuelle Themen finden dabei besondere Berücksichtigung.

… setzen sich auf der Grundlage ihrer Kenntnisse bewusst mit der englischen Sprache und den mit ihr verbundenen Kulturräumen auseinander. Der landeskundliche Schwerpunkt liegt dabei auf weiteren Ländern des Commonwealth of Nations sowie auf der Rolle des Englischen als internationale Verkehrssprache.

Inhalte zu den Kompetenzen: Einblicke in die englischsprachige Literatur (ca. 8 Std.):

Zugang z. B. über Lektüre, Hörbuch, graphic novel, Verfilmung, Theater; Kenntnis ausgewählter Autoren (z. B. J. R. R. Tolkien, E. Hemingway, T. Williams, A. Miller, N. Hornby)

Untersuchung der gesellschaftlichen Themen innerhalb der short story:

Die Schülerinnen und Schüler identifizieren und analysieren die gesellschaftlichen Themen, die in der Kurzgeschichte angesprochen werden, z.B. Kontrolle, Autorität und Gerechtigkeit.

Sie ziehen Vergleiche dieser Themen mit aktuellen gesellschaftlichen Problemen, um Parallelen und Unterschiede herauszuarbeiten. Ziel ist es, die Relevanz literarischer Texte für das Verständnis und die Reflexion gegenwärtiger gesellschaftlicher Herausforderungen zu verdeutlichen.

Perspektivenwechsel und Reflexion:

Die Schülerinnen und Schüler beleuchten die Gedanken und Gefühle der Protagonisten näher. Sie gewinnen Einblicke in unterschiedliche Sichtweisen und Motive. Ziel ist es, Empathie und Verständnis für verschiedene Perspektiven zu entwickeln und die Bedeutung von Perspektivwechseln im literarischen und gesellschaftlichen Kontext zu erfassen.

In diesem Entwurf wird Schülerorientierung durch mehrere methodische und didaktische Maßnahmen umgesetzt, die die Bedürfnisse und Interessen der Schüler/-innen berücksichtigen.

Das Thema der Stunde wird zunächst anhand der Kurzgeschichte „The Hitchhiker“ von Roald Dahl gewählt, die einen interessanten Einblick in die Bedeutung von Literatur und die Entwicklung einer Gesellschaft bietet und somit das Interesse der Schüler/-innen wecken kann. Die aktive Einbeziehung der Schüler/-innen in die Diskussion zu Beginn der Unterrichtseinheit (Guessing, elements storytelling) ermöglicht es ihnen, ihre eigenen Erfahrungen und Perspektiven einzubringen.

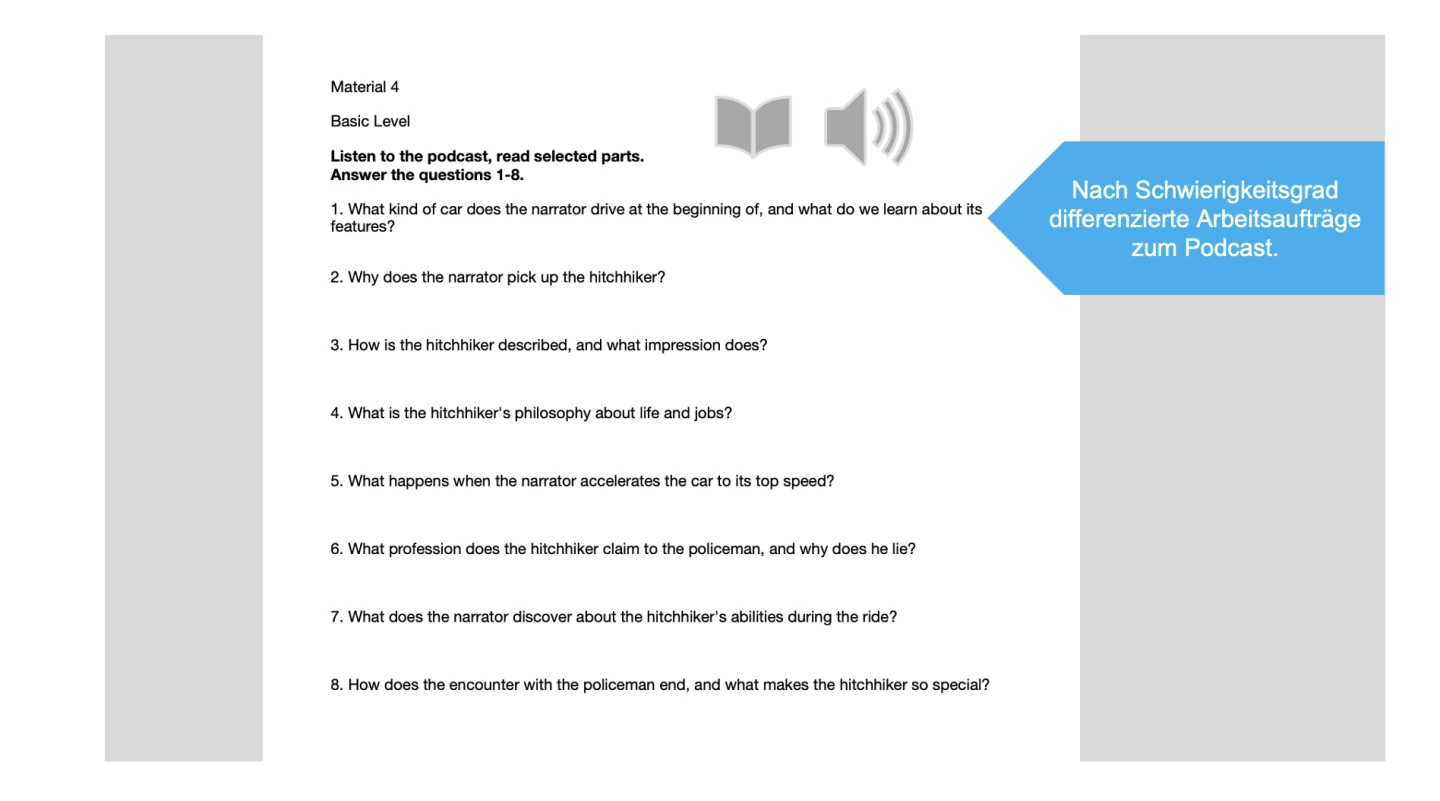

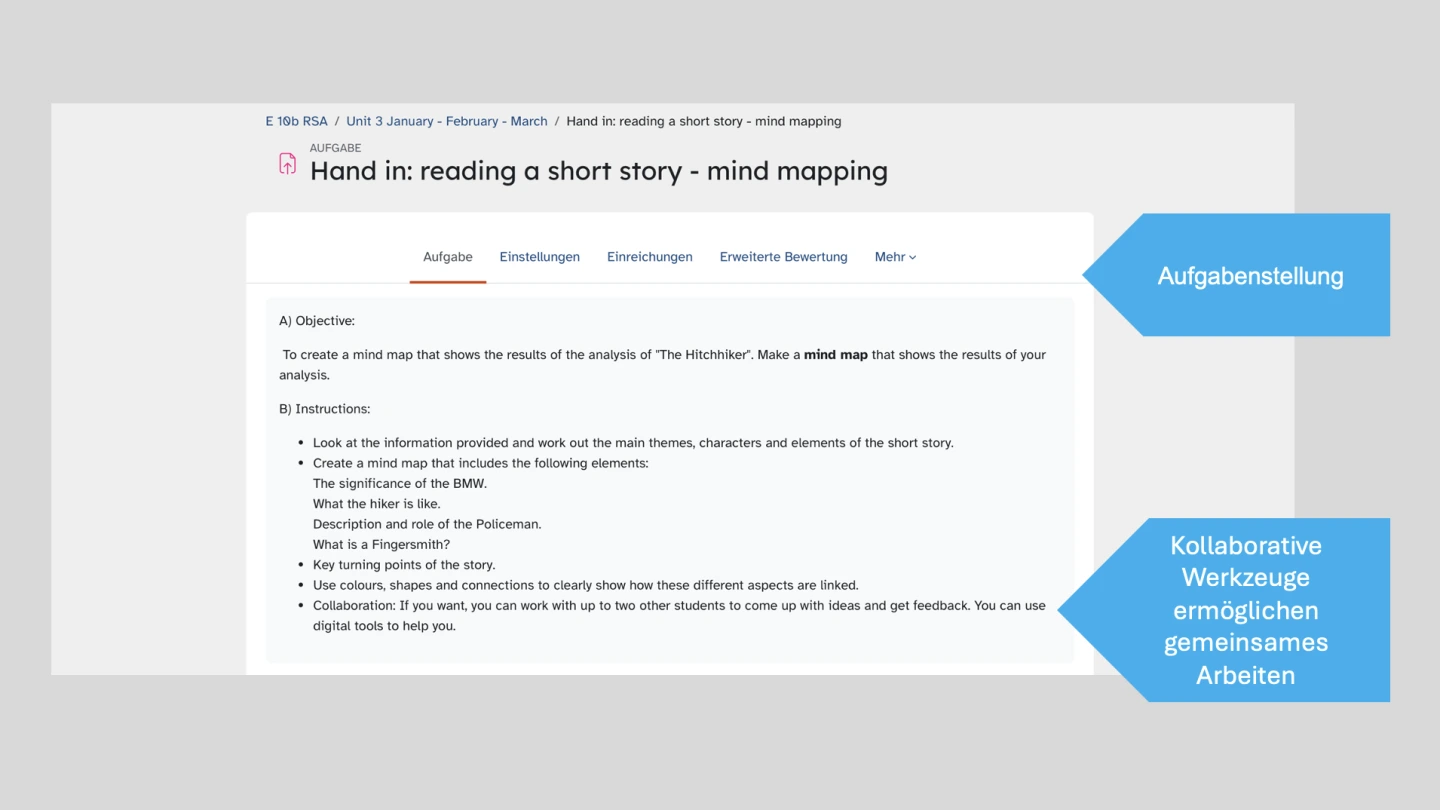

Während der Erarbeitungsphase arbeiten die Schüler/-innen in Einzelarbeit und später in Partnerarbeit, was ihnen ermöglicht, im eigenen Tempo zu lernen und bei Bedarf Unterstützung durch einen Partner zu erhalten. Unterschiedliche Schwierigkeitsgrade der Aufgaben berücksichtigen individuelle Lernvoraussetzungen und ermöglichen selbstbestimmtes Lernen. In der anschließenden Partnerarbeit und der Erstellung von Mindmaps können die Schüler/-innen ihre eigenen Gedanken strukturieren und austauschen. Diese offenen Arbeitsformen fördern die Zusammenarbeit sowie selbstständige Fehlerkontrolle, wodurch die Schüler/-innen lernen, eigenständig zu reflektieren und ihre Lernstrategien anzupassen.

Die Präsentation und Diskussion der Ergebnisse im Plenum bieten den Schüler/-innen die Möglichkeit, ihre Kompetenzen unter Beweis zu stellen und Erfolgserlebnisse zu haben, wodurch ihre Selbstwirksamkeit gestärkt wird. Zudem fördert die Verbindung der Ergebnisse mit eigenen Erfahrungen den individuellen Bezug zum Lerninhalt, wodurch das Interesse der Schüler/- innen aufrechterhalten wird.

Schließlich reflektieren die Schüler/-innen im Abschluss und der Rückmeldung den Lernprozess (“What did I learn today? What did I find particularly interesting?“), was ihnen erlaubt, ihre persönlichen Lernfortschritte und Schwierigkeiten zu identifizieren und daraus Schlüsse für zukünftige Lernstrategien zu ziehen. Diese Reflexion hilft ihnen, eine positive Einstellung zum Lernen zu entwickeln und ihre Motivation zu steigern.

Insgesamt fördert dieser Unterrichtsentwurf die Schülerorientierung, indem er verschiedene Methoden, Sozialformen und reflektierende Elemente integriert, die auf die individuellen Lernbedürfnisse und Interessen der Schüler/-innen abgestimmt sind.

Unterrichtsverlauf

-

Einstieg – Viewing/Unterrichtsgespräch

Begrüßung und Vorstellung des Themas und der Lernziele (“Today we are going to analyse the short story 'The Hitchhiker’.“)

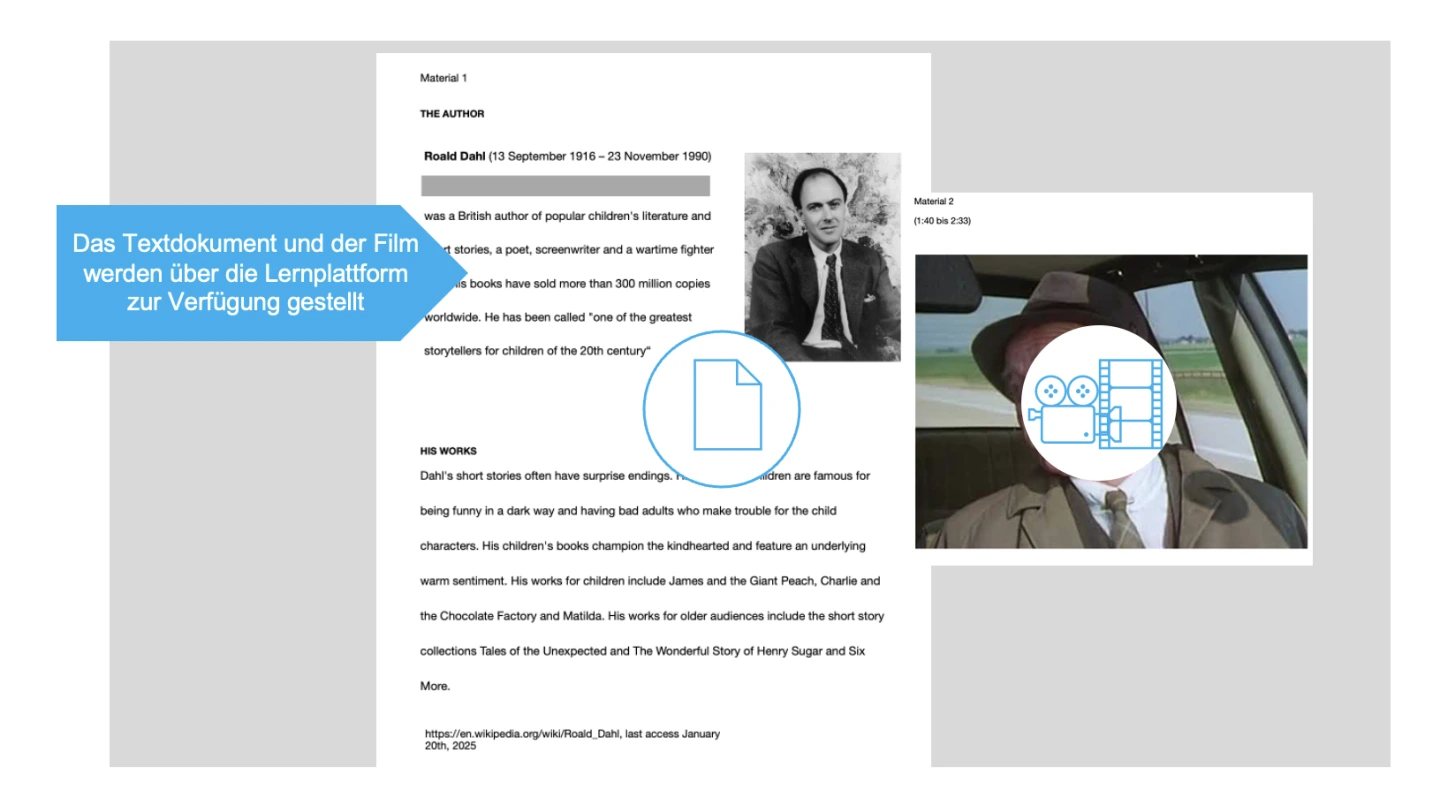

Kurzbiographie und Kurzüberblick Roald Dahl and his works zur ersten Einführung in das Thema; Material 1.

“Let’s right jump into one of his famous stories ...“ - Kurzer Filmausschnitt, Material 2; “What do you think is going to happen?“ Think - Pair - Share; Sammeln der Ideen und Geschichten der Gruppen im Unterrichtsgespräch.

Diskussion der ersten Eindrücke und Formulierung einer gemeinsamen Leitfrage: "Are things always as they seem, or might there be surprises?“

-

Einstieg – Viewing/Unterrichtsgespräch

Material 1 und 2 -

Materialbereitstellung über die Lernumgebung

-

Erarbeitung - Einzelarbeit:

Lesen des Beginns der Kurzgeschichte (Material 3) in Einzelarbeit und Anhören eines Podcasts über die Kurzgeschichte mit Leitfragen (20 Minuten) - Material 4 (basic/expert) und Podcast.

Material 3 und 4 -

Erarbeitung - Einzelarbeit:

Fragen zum Podcast :

-

Erarbeitung - Partnerarbeit:

Gemeinsame Analyse (Arbeitsteilig, kooperativ) der Fragen und Key Aspects (12 Minuten) - Material 4.

Besprechen der zentralen Fragestellungen. Aufstellung einiger Hypothesen. Ergänzen der eigenen Ergebnisse.

Anfertigung von Mindmaps (individuelle Darstellung) zur Visualisierung der Ergebnisse (Transparente Zeitangabe und klar formulierte Aufgabe). Möglichkeit zur Kollaboration (Freeform). Material 5

-

Erarbeitung - Partnerarbeit:

Aufgabenstellung -

Erarbeitung - Partnerarbeit:

Hilfestellung -

Erarbeitung - Partnerarbeit:

Hilfestellung zur gemeinsamen Analyse -

Einreichung mit Möglichkeit zum asynchronen Feedback

Organisation über die Lernumgebung -

Präsentation und Diskussion:

Präsentation der Ergebnisse im Plenum.

Diskussion und Besprechung der gesellschaftlich relevanten Aspekte.

Verknüpfung der Ergebnisse mit eigenen Erfahrungen (reale Ereignisse (aktueller Nachrichtenimpuls, cnn.com; NBC.com, https://www.factcheck.org/)).

-

Abschluss und Reflexion:

Zusammenfassung der wichtigsten Erkenntnisse.

Reflexion des Lernprozesses und Rückmeldung: “What did I learn today? What did I find particularly interesting?“