Variation der Lehr- und Lernmethode

Digitale Medien erweitern die Möglichkeiten zur Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten, wodurch Methoden, Sozialformen und Aufgabenstellungen flexibel an die Voraussetzungen der Lernenden und die Anforderungen des Lerngegenstandes angepasst werden können. Sie unterstützen dabei sowohl lehrerzentrierte Unterrichtsformen als auch Methoden, die z.B. die Selbstorganisation oder Kooperation der Schülerinnen und Schüler fördern.

Der Einsatz digitaler Medien unterstützt…

Möglichkeiten der individuellen Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten.

die Erweiterung des didaktisch-methodischen Repertoires der Lehrkraft durch den flexiblen Einsatz unterschiedlicher Unterrichtsformen.

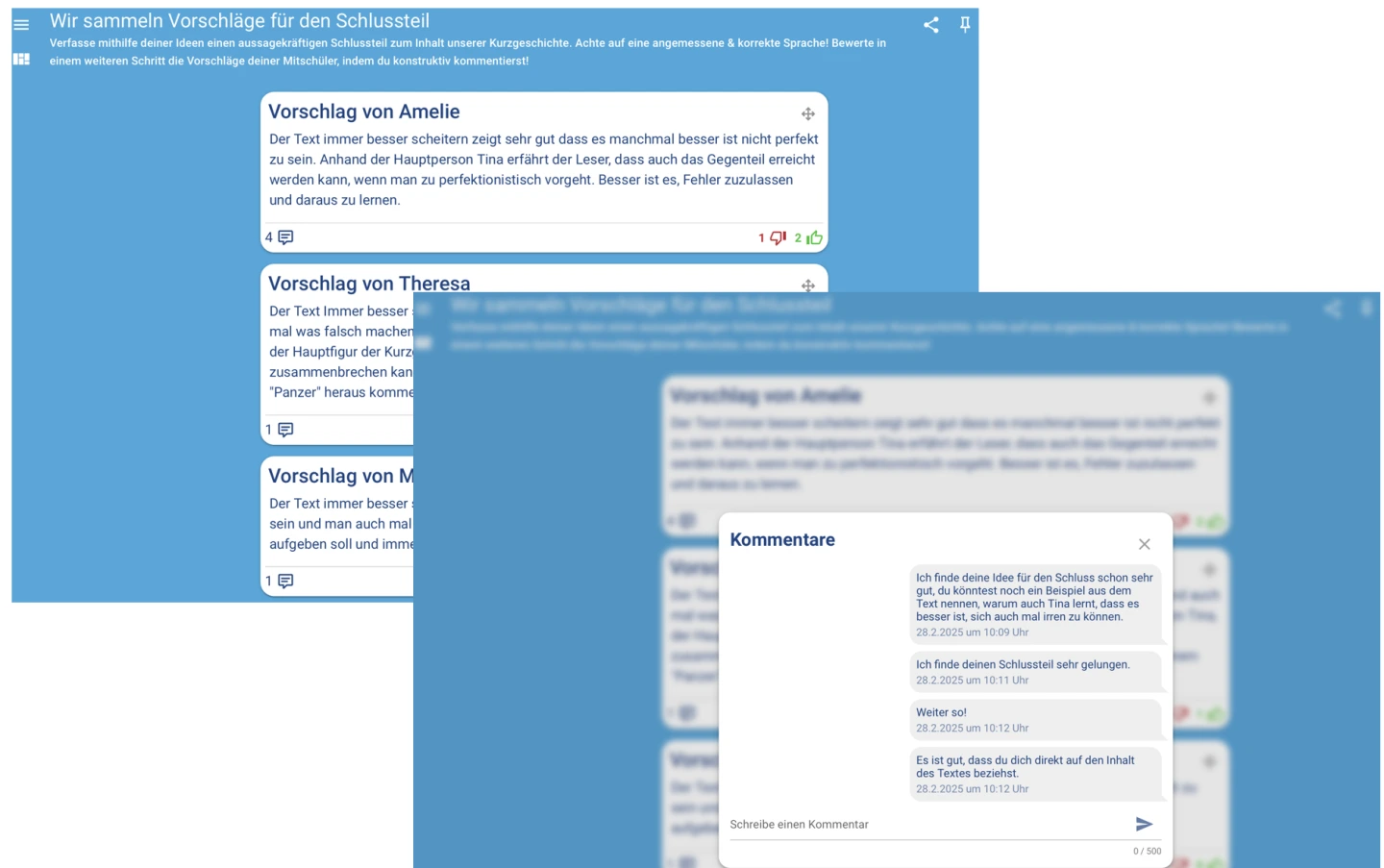

die aktive Beteiligung der Schülerinnen und Schüler am Lernprozess durch ein vielfältiges Angebot an interaktiven, kollaborativen und kreativen Aufgabenformaten und Lernszenarien.

die Einbindung der Schülerinnen und Schüler in die vertiefte thematische Auseinandersetzung mit den Unterrichtsinhalten durch die Erstellung von (digitalen) Lernprodukten.

Digitale Medien erweitern die Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit Unterrichtsinhalten, indem Methoden, Sozialformen und Aufgabenstellungen flexibel an die Voraussetzungen der Lernenden und die Anforderungen des Lerngegenstandes angepasst werden können. Grundlage dafür ist eine Vielzahl an zur Verfügung stehenden Materialien und Anwendungen sowie deren einfache Bereitstellung und einfach Nutzung. Dabei unterstützt der Einsatz digitaler Medien sowohl lehrerzentrierte Unterrichtsformen als auch solche, die die Selbstorganisation der Schülerinnen und Schüler fördern, z. B. durch die Auswahl von Zielen, Inhalten und Methoden. Die Abwechslung der Lernaktivitäten durch den Einsatz digitaler Medien, verbunden mit einer häufig höheren Akzeptanz bei den Schülerinnen und Schülern, kann so eine Steigerung der Motivation ermöglichen. Gleichzeitig helfen geeignete Unterstützungsangebote, Über- und Unterforderung zu vermeiden, wodurch ein nachhaltiges Interesse und ein erhöhtes Durchhaltevermögen gewährleistet werden können. Die Potenziale digitaler Medien liegen dabei insbesondere in folgenden Bereichen:

Flexibler Einsatz einer Vielzahl an Materialien und Anwendungen

Lehrkräften steht eine breite Palette digitaler Materialien und Anwendungen zur Verfügung, die einen hohen Grad an Veranschaulichung ermöglichen und sich dank ihrer Editierbarkeit leicht an individuelle Bedürfnisse der Lernenden anpassen lassen. Sie sind sowohl in lehrerzentrierten als auch in schülerorientierten Phasen flexibel einsetzbar und können über Plattformen einfach bereitgestellt und genutzt werden.

-

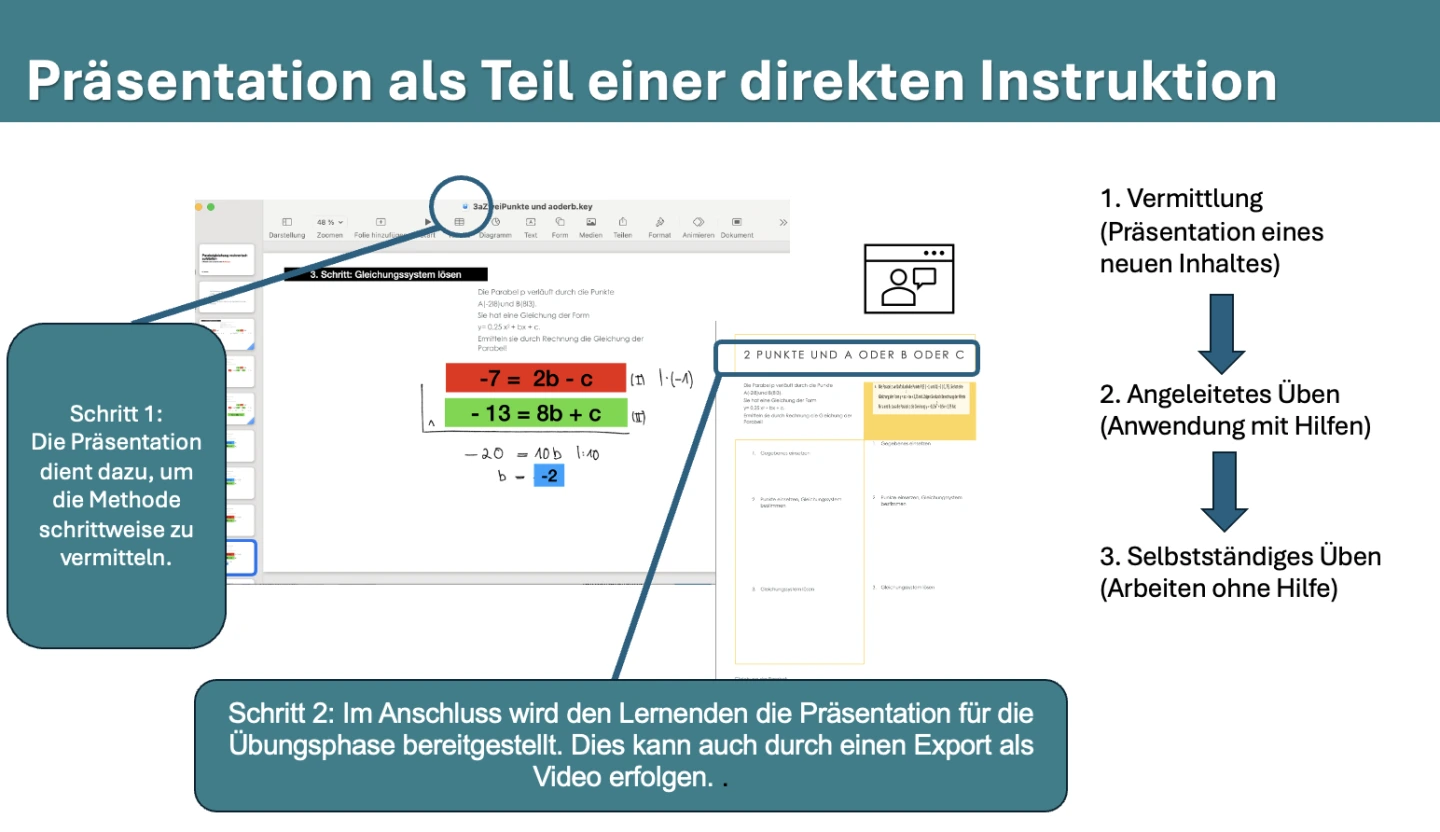

Präsentationen

Lehrerinnen und Lehrer können digitale Präsentationen, nutzen, um komplexe Inhalte anschaulich zu vermitteln. So bleibt der Fokus zunächst bei den Lehrenden, und alle Schülerinnen und Schüler erhalten dieselben grundlegenden Informationen. In der anschließenden Übungsphase kann dieselbe Präsentation die Lernenden dabei unterstützen, das Gezeigte selbstständig zu wiederholen.

-

Videos

-

Dynamische Geometrieprogramme

-

Bilder

Digitale Medien ermöglichen es, visuelle Medien qualitativ hochwertiger zur Verfügung zu stellen. Zudem kann der Fokus auf Details durch technische Möglichkeiten (z. B. Zoom, Ausschneidefunktion, Schritt-für-Schritt-Aufdecken, copy-paste, Suche Unterschiede etc.) gelenkt werden. Besonders für die Arbeit und den sprachlichen Austausch im Plenum können diese Effekte gut genutzt werden.

-

Schulbücher und Begleitmaterialien

Die digitalen Schulbuchtexte sowie die darin zur Verfügung gestellten Lernvideos bzw. -audios können zu jeder Zeit von den Lernenden in eigenem Tempo (nochmals) angehört werden, was auf Dauer sowohl dem Hörverstehen als auch der Aussprachekompetenz zugutekommt.

Des Weiteren kann sowohl mit Texten als auch mit Übungen direkt gearbeitet werden, d.h. die Lernenden können selbstständig individuelle Markierungen vornehmen und ggf. Inhalte durch copy-paste in ihr digitales Heft übernehmen und dort weiterbearbeiten.

-

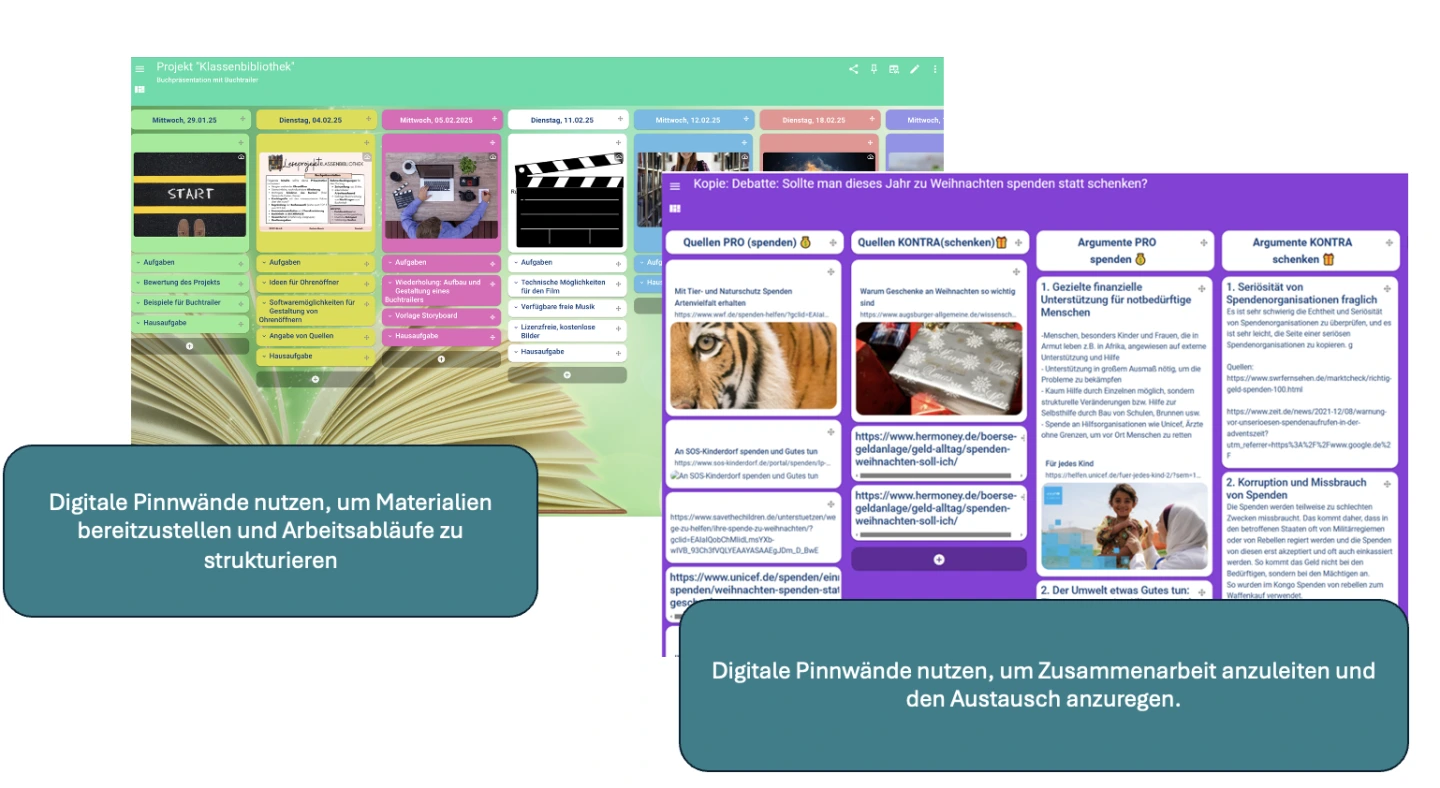

Kooperative Anwendungen

-

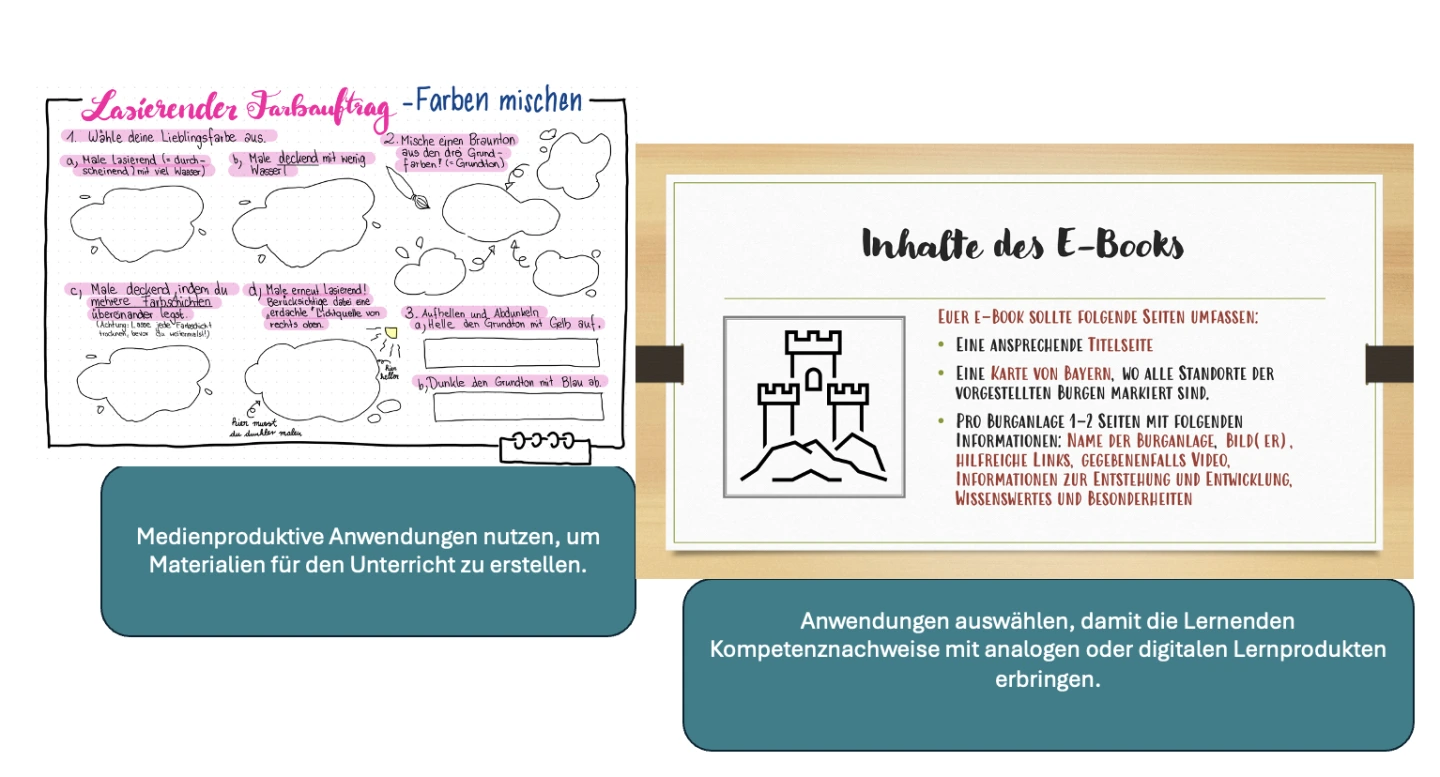

Medienproduktive Anwendungen

Der Einsatz digitaler Medien in Verbindung mit der gewählten Methode unterstützt den individuellen Lernprozess

Lehrkräfte stehen vor der Herausforderung, Methoden zu finden und anzuwenden, die alle Schülerinnen und Schüler erreichen und zur aktiven Auseinandersetzung mit dem Lernstoff anregen. Digitale Medien fördern die aktive Beteiligung der Lernenden am Lernprozess durch ein vielfältiges Angebot an interaktiven, kollaborativen und kreativen Aufgabenformaten sowie Lernszenarien in verschiedenen Unterrichtsphasen. Sie ermöglichen differenzierte Lernangebote und Methoden, die den unterschiedlichen Lernvoraussetzungen der Schülerinnen und Schüler – auch innerhalb von Gruppen – gerecht werden. So wird es den Lernenden erleichtert, sich ausgehend von ihrem individuellen Lernstand angemessen mit den Inhalten auseinanderzusetzen, beispielsweise durch verschiedene Veranschaulichungsarten, vielfältige Materialien, den Einsatz sozialer Lernformen oder Experten- und Helfersysteme.

Einzelne Unterrichtsphasen

-

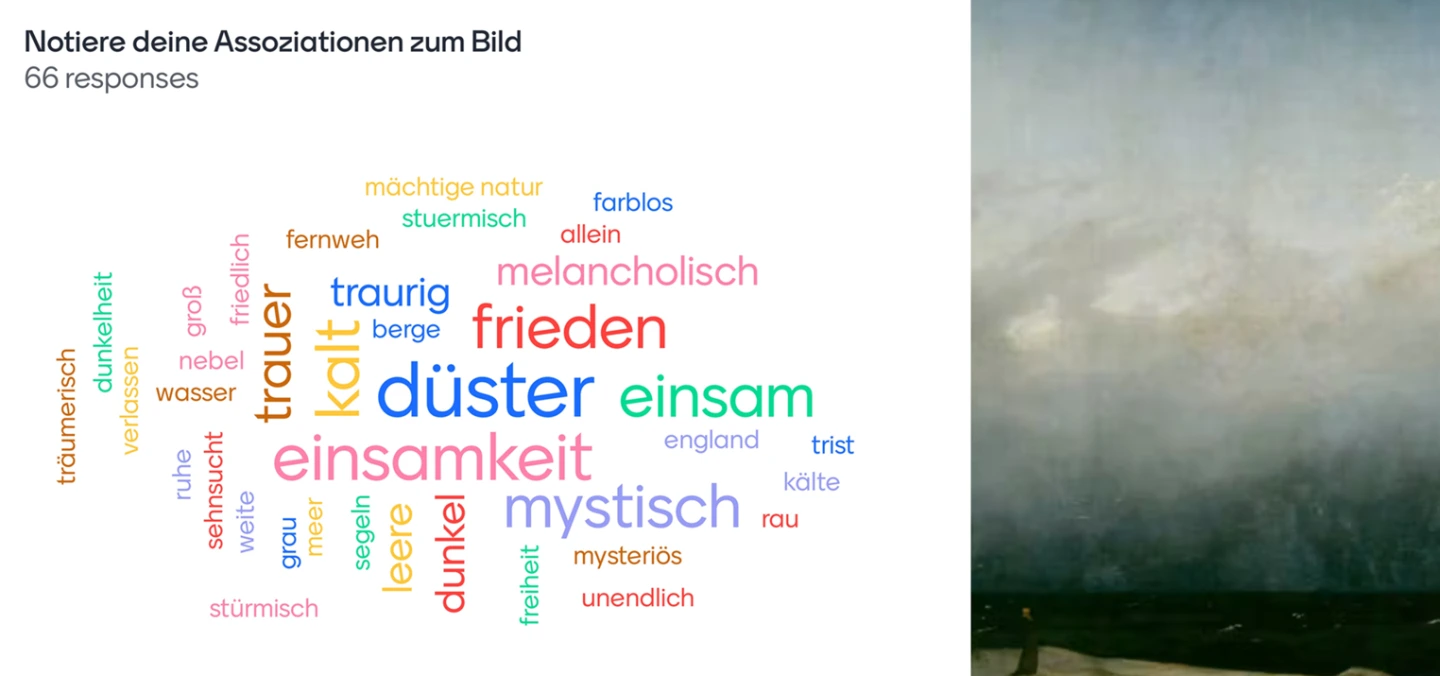

Einstieg: Vorwissen sammeln, aktivieren

Digitale Medien ermöglichen es, Ergebnisse zu sichern und kollaborativ daran weiterzuarbeiten. Sowohl für Sprech- als auch Schreibanlässe im Deutschunterricht bieten sich digitale Tools an, mit Hilfe derer individuelle Meinungen und Erkenntnisse gesammelt und gesichert werden können.

Hier: Wortwolke als Einstieg in das Thema Romantik -

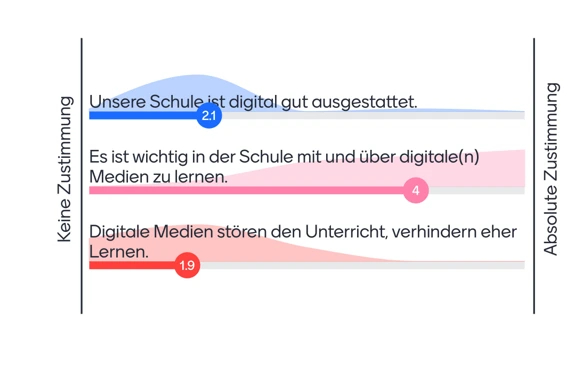

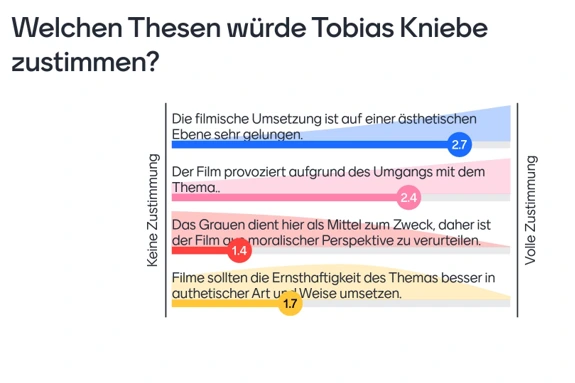

Einstieg: Meinungsabfrage

Digitale Umfragen ermöglichen eine rasche Übersicht über unterschiedliche Bereiche: Stimmung zu einem Thema, Textverständnis, Bewertung einer These, Ranking etc.

Statements zur Nutzung digitaler Medien im Unterricht -

Erarbeitung: Inhalte selbstständig erschließen

-

Erarbeitung: Inhalte selbstständig erschließen

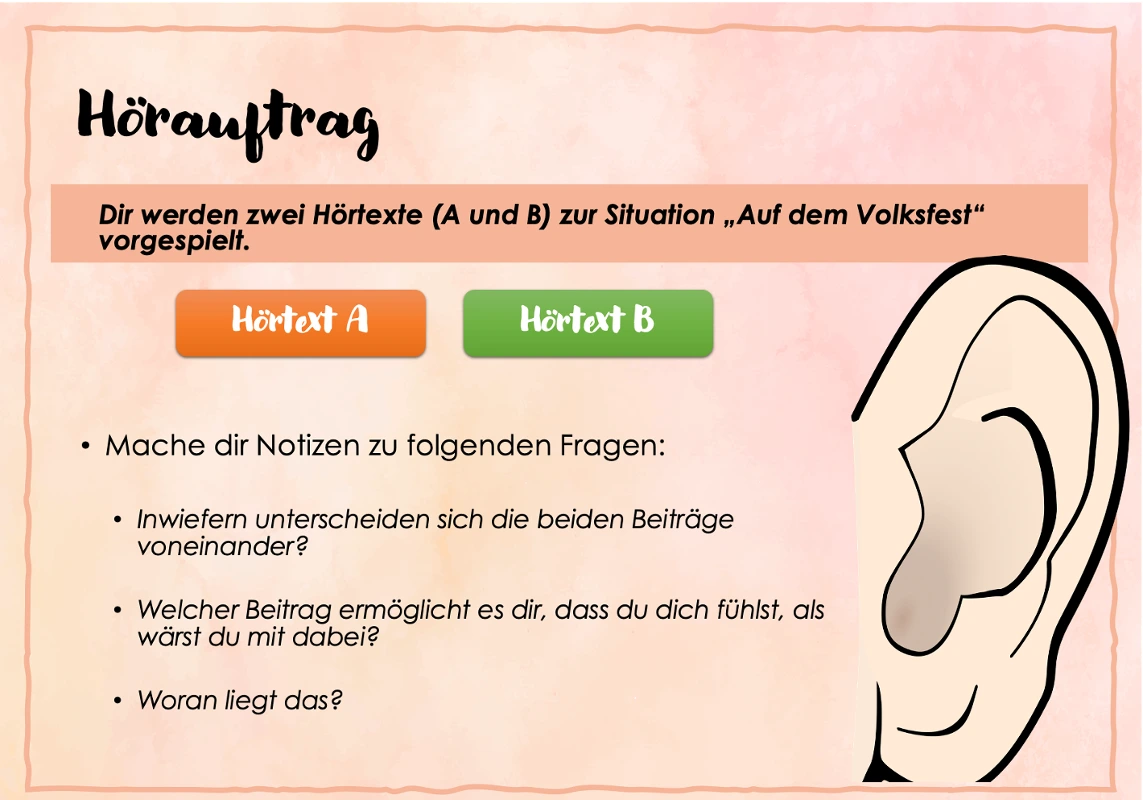

Multimediale Impulse verwenden

Der Einsatz multimedialer Impulse (Audio, Bilder, Video) ist unkompliziert möglich, um z. B. in ein neues Thema einzuführen, Ideen zu sammeln usw.

Hier: Gegenüberstellung von zwei unterschiedlichen Textsorten zum Erkennen der jeweils spezifischen Merkmale -

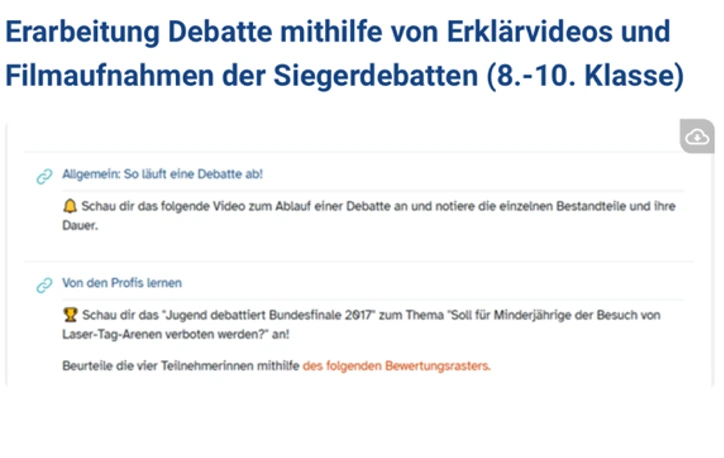

Erarbeitung: Inhalte selbstständig erschließen

Erklärfilme zur Darstellung komplexer Sachverhalte verwenden

Videos, die als Ergänzung zu den Lehrmaterialien eingesetzt werden, ermöglichen es, komplexe Sachverhalte sowohl visuell als auch auditiv zu vermitteln.

-

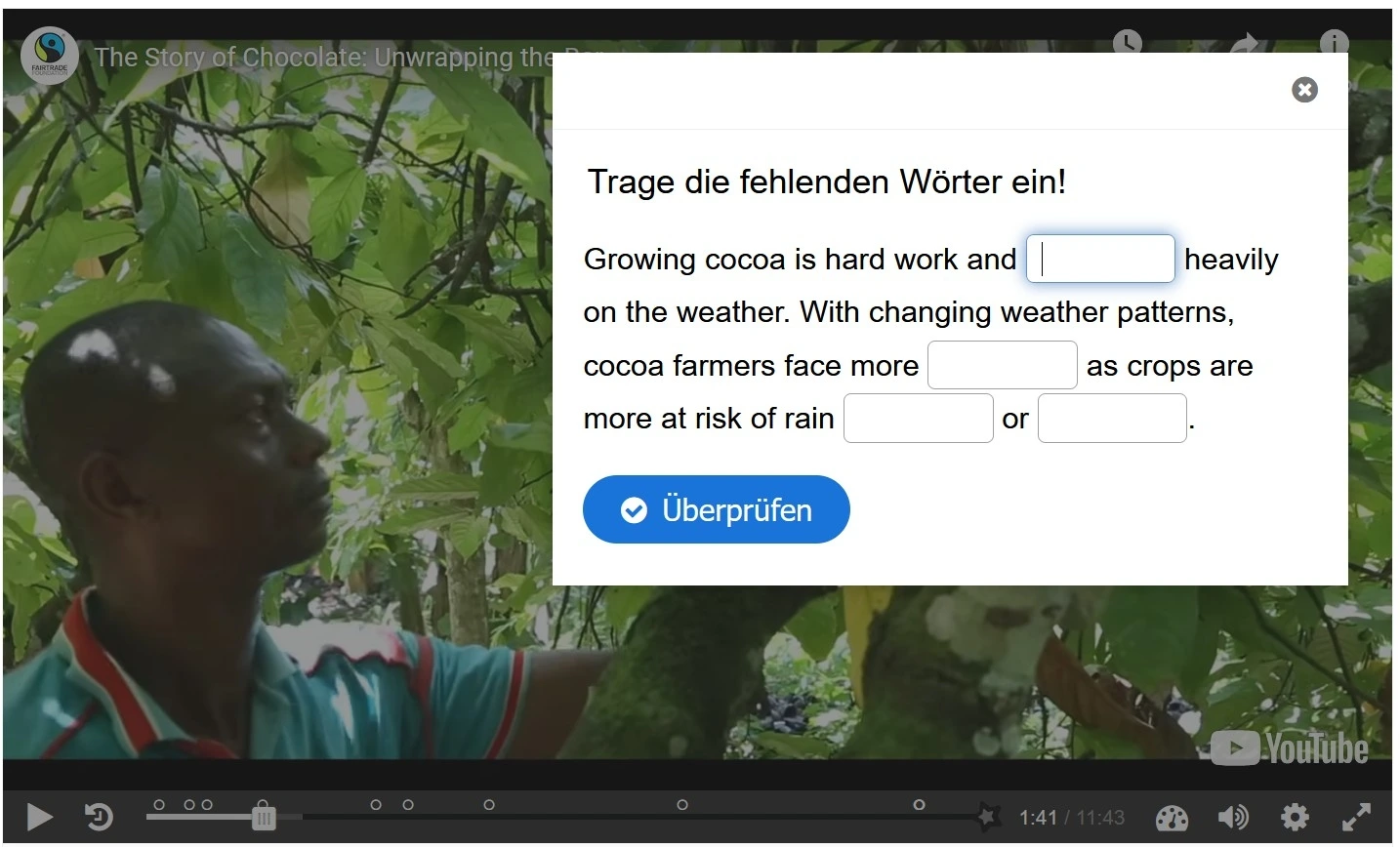

Erarbeitung: Inhalte selbstständig erschließen

Interaktive Erklärvideos nutzen

Die Integration spezifischer Aufgaben, die während des Ansehens gelöst werden müssen, gewährleistet dabei, dass die Lernenden den Filminhalt konzentriert verfolgen müssen.

-

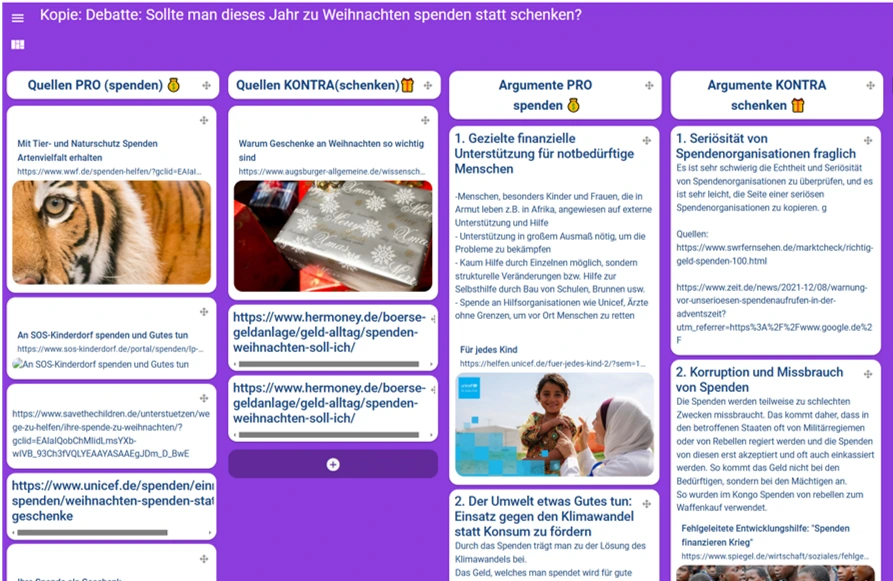

Erarbeitung: Kooperative Aufgaben

Digitale Medien ermöglichen es, Plattformen für eine Zusammenarbeit und gemeinsame Ergebnisfindung zu schaffen. Eine sich daran anschließende kooperative und kollaborative Weiterarbeit wird dadurch sehr leicht möglich.

-

Erarbeitung: Kooperative Aufgaben

-

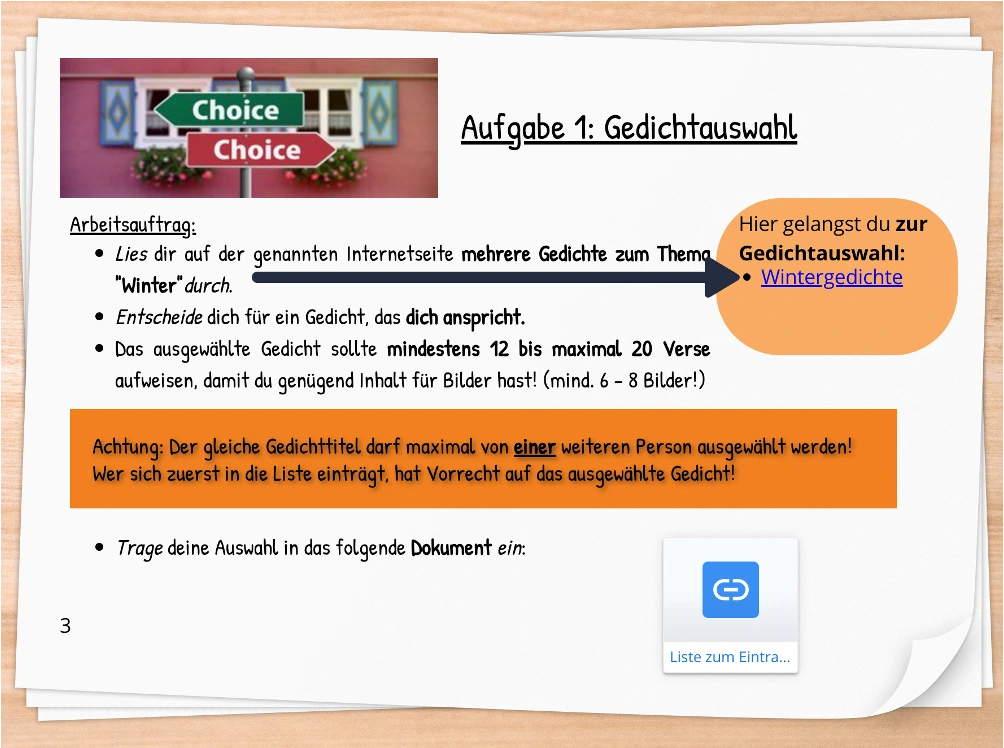

Erarbeitung: Medienproduktive Aufgabenformate

Texte in (bewegte) Bilder übersetzen

Digitale Medien ermöglichen es auf vielfältige Weise, Textinhalte in Form von Bildern zu visualisieren, z. B. als Comic, Fotostory oder Verfilmung.

-

Erarbeitung: Medienproduktive Aufgabenformate

Audioaufnahme zur Steigerung von Formulierungskompetenzen

Möglichkeiten, Inhalte nicht nur schriftlich zu fixieren, sondern zum Beispiel in Form einer Audioaufnahme, steigern die Bereitschaft und Freude in Bezug auf die Textproduktion. Zusätzlich werden die Lernenden durch Aufgabenstellungen motiviert, die eine Zusammenarbeit erforderlich machen.

-

Erarbeitung: Medienproduktive Aufgabenformate

Audioaufnahme

-

Ergebnissicherung

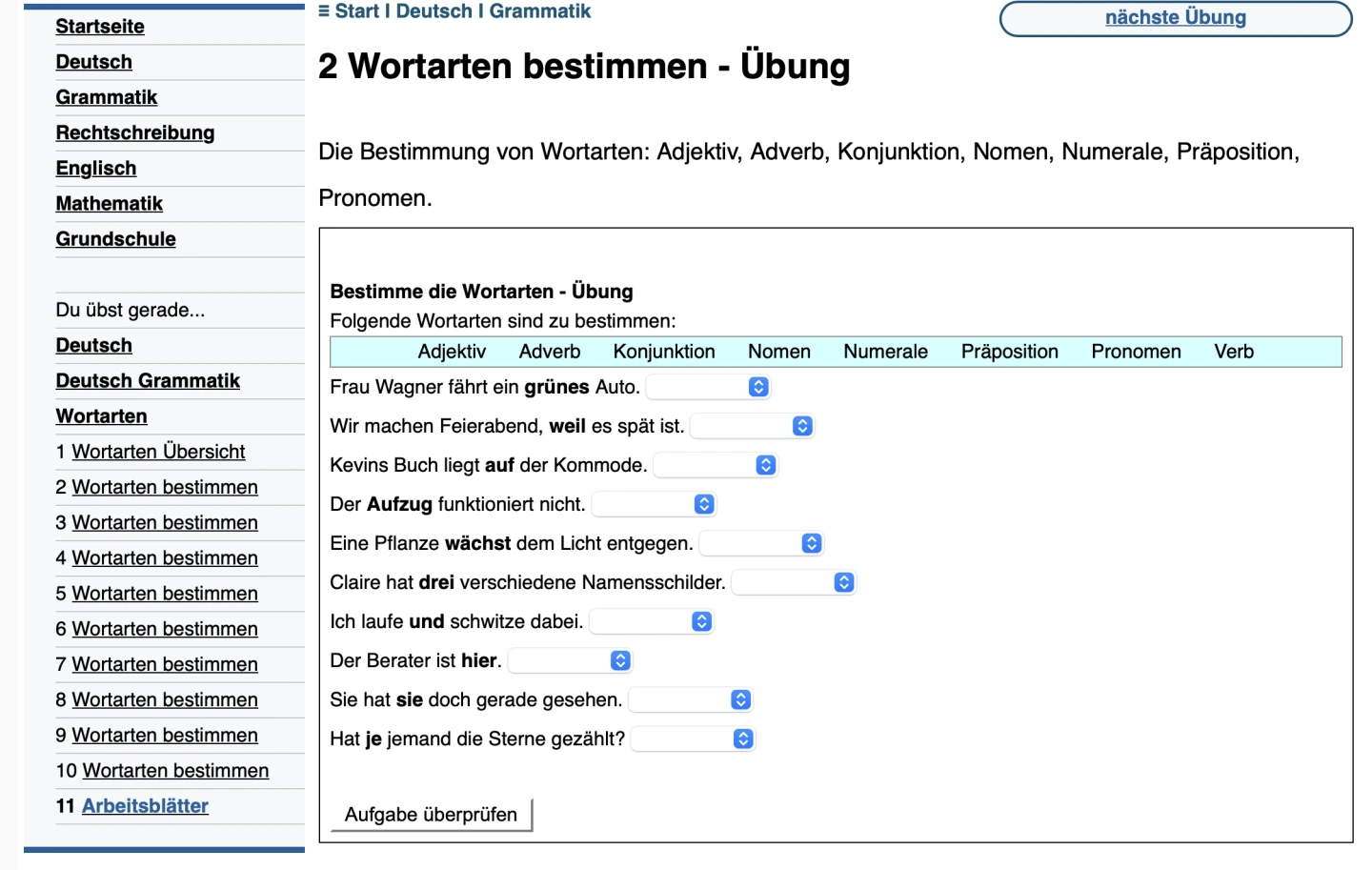

Gezielte Online-Übungen

Onlineübungen bieten Lernenden die Möglichkeit, jederzeit und überall zu lernen, sodass sie in ihrem eigenen Tempo arbeiten und sich in unterschiedlichen Bereichen (z. B. Rechtschreibung, Grammatik) verbessern können. Auch besteht durch konkrete Rückmeldung seitens der Lehrkraft zu individuellen Fehlerschwerpunkten die Möglichkeit, dass Lernende gezielt digitale Übungen auswählen und sich durch unmittelbare Rückmeldung und wiederholtes Üben schnell verbessern können.

-

Ergebnissicherung

Werkzeuge zur Wissensüberprüfung

Digitale Umfragen ermöglichen eine sehr schnelle Übersicht über unterschiedliche Bereiche: Stimmung zu einem Thema, Textverständnis, Bewertung einer These, Ranking etc.

-

Ergebnissicherung

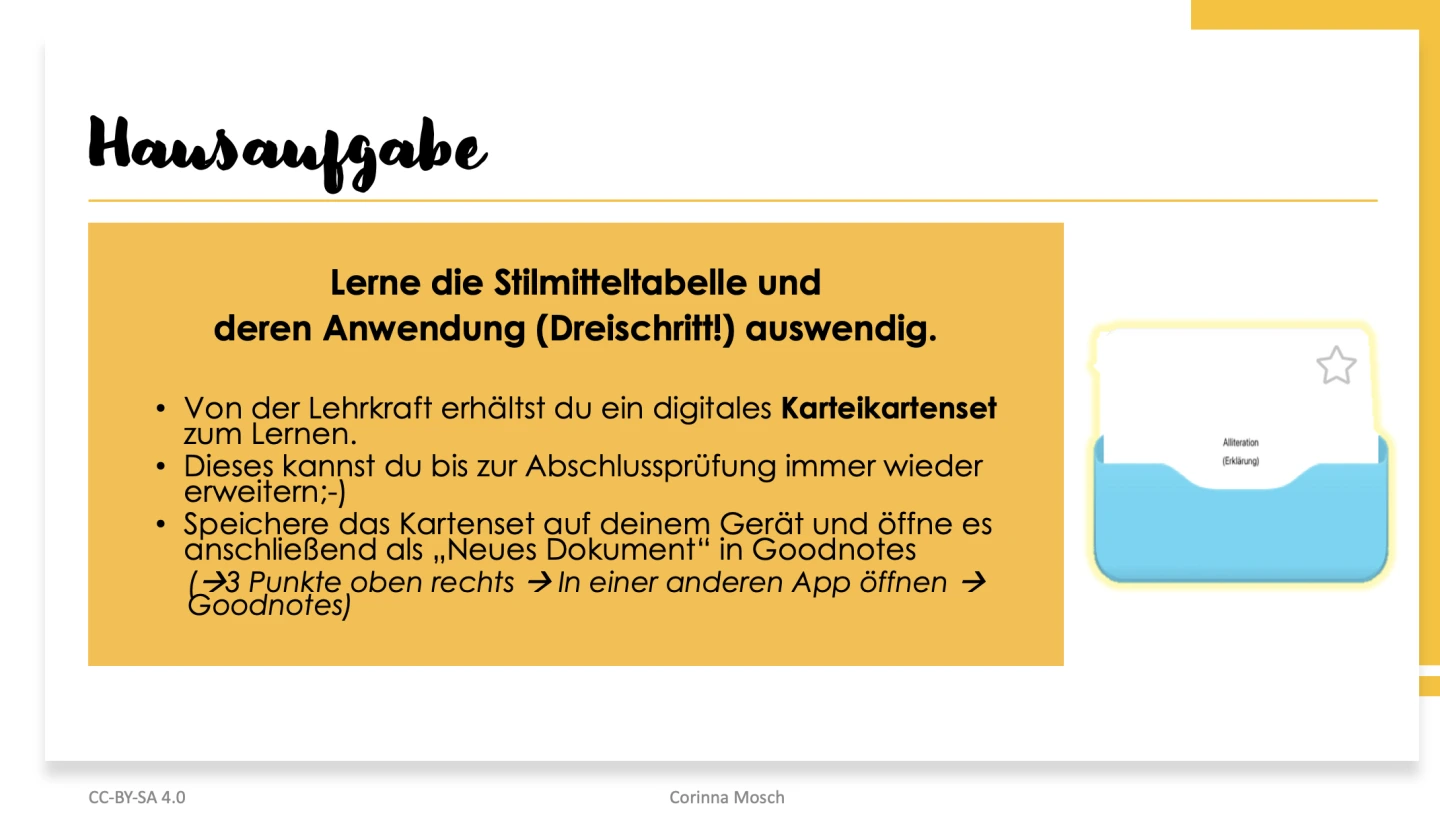

Wissen einprägen

Digitale Lernkarten unterstützen die Lernenden dabei, sich Wissen einzuprägen. Dabei kann das digitale Karteikartenset stets erweitert werden und steht auch spontan und über mehrere Schuljahre hinweg zur Verfügung.

-

Reflexion

Projektbasierten Lernen

-

Text

Bild

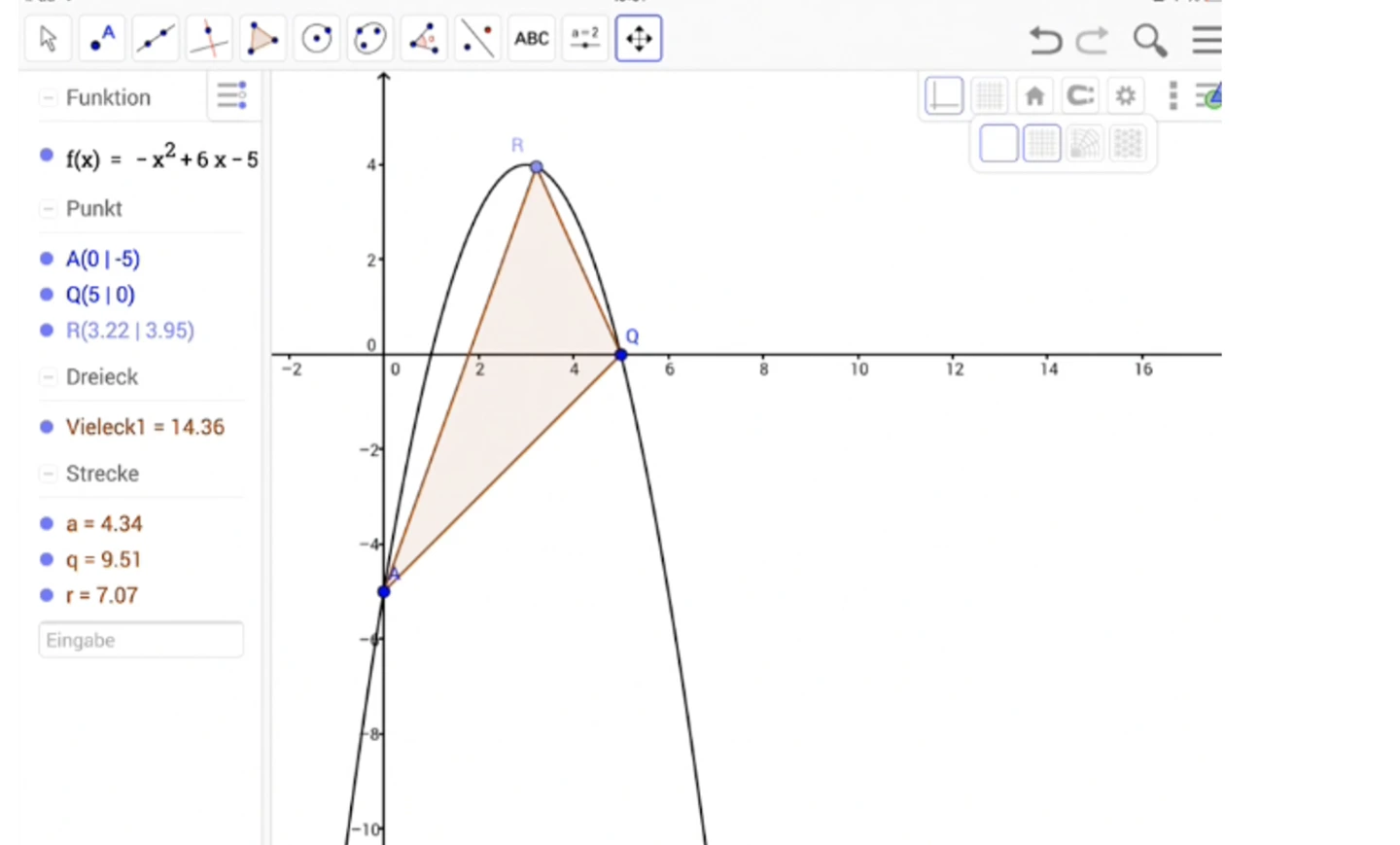

Lehrerzentrierte und schülerorientierte Phasen ergänzen sich

Lehrer können digitale Medien bewusst dazu einsetzen, fließende Übergänge zwischen lehrerzentrierten und schülerorientierten Phasen zu gestalten.

Lehrerzentrierte Phase: Erklärvideo oder digitale Präsentation mit interaktiven Elementen (z. B. Einbindung von Fragen).

Übergang: Kurze digitale Umfrage oder Quiz als Check des Verständnisstands, begleitet von einem Hinweis auf die nun folgende eigenständige Arbeitsphase.

Schülerorientierte Phase: Selbstständige Bearbeitung von digitalen Übungen oder Gruppenarbeit über eine Kollaborationsplattform.

Rückmeldung: Automatisiertes Feedback oder Peer-Feedback über digitale Tools.

Gemeinsame Reflexion: Online-Diskussion oder digitales Lerntagebuch.

Erweiterung des didaktisch-methodischen Repertoires der Lehrkraft

Digitale Medien, Lernplattformen, Tools und Apps erweitern die Vielfalt der Gestaltungsmöglichkeiten mithilfe von Methodenwerkzeugen. Analoge Werkzeuge können mit oder ohne funktionale Anpassungen durch ihre digitalen Pendants ersetzt werden. Zudem eröffnet die Zusammenarbeit über räumliche Distanzen hinweg völlig neue Lernaufgaben und Projekte, die ohne den Einsatz digitaler Medien nicht realisierbar wären.

-

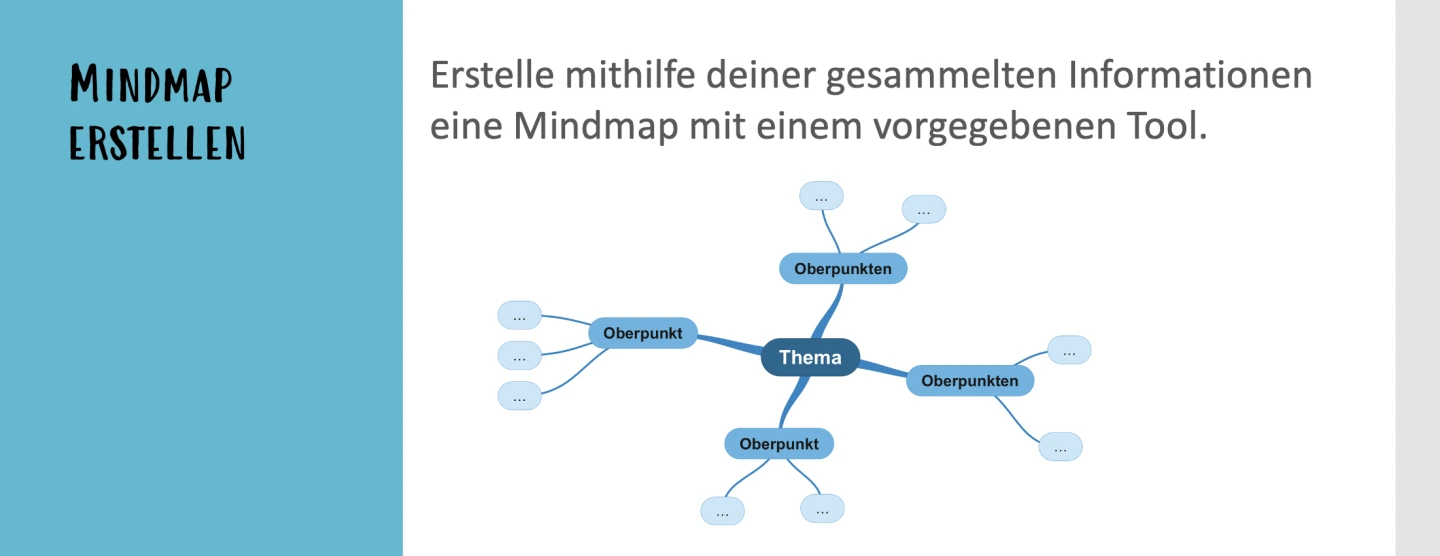

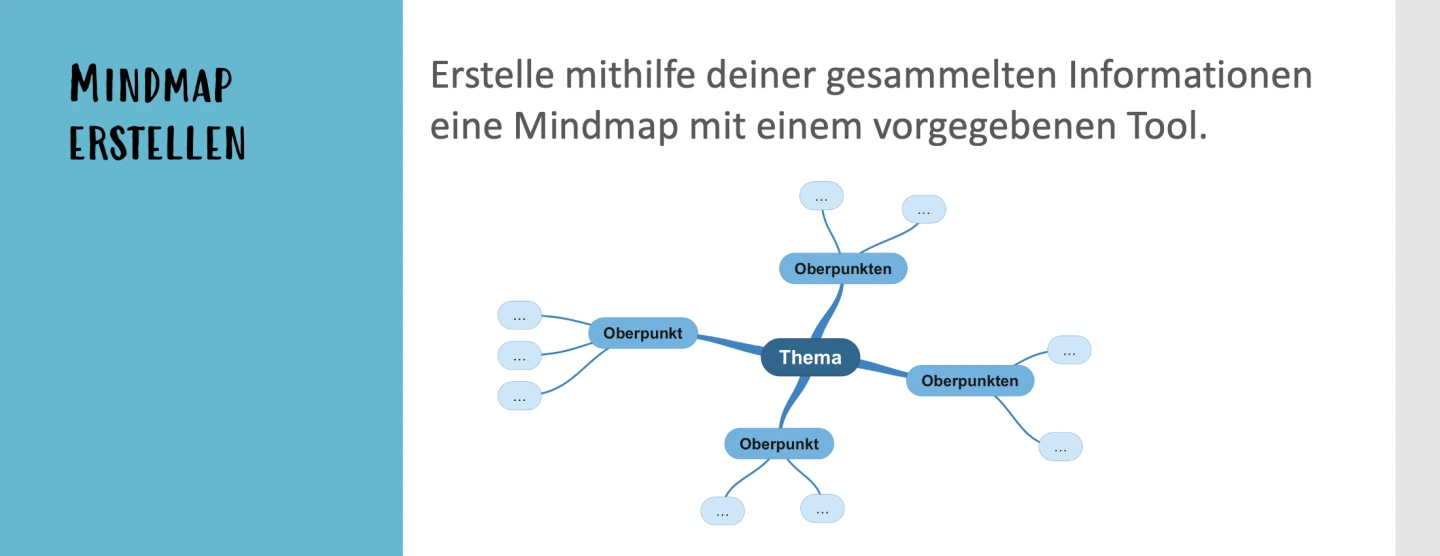

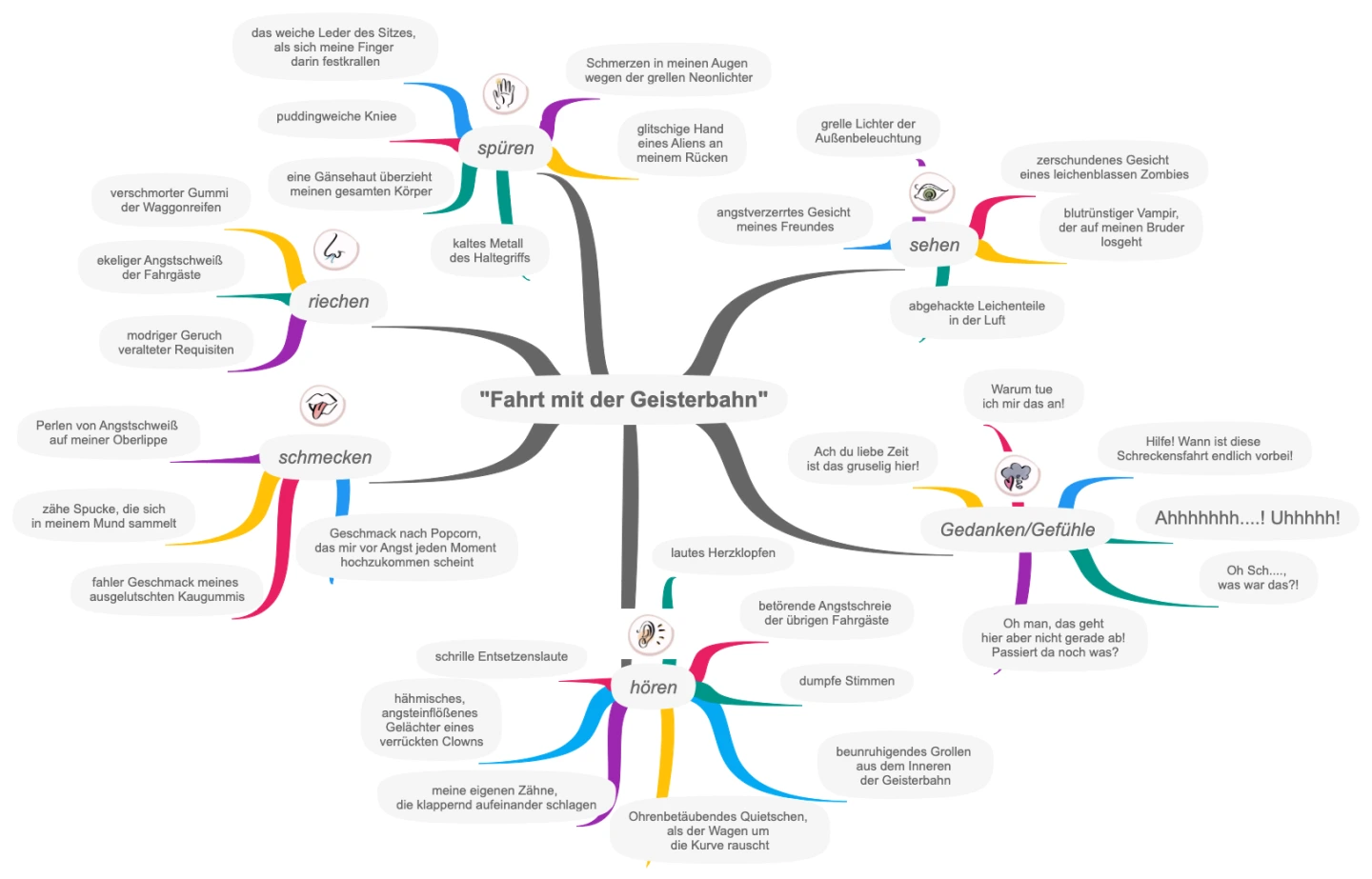

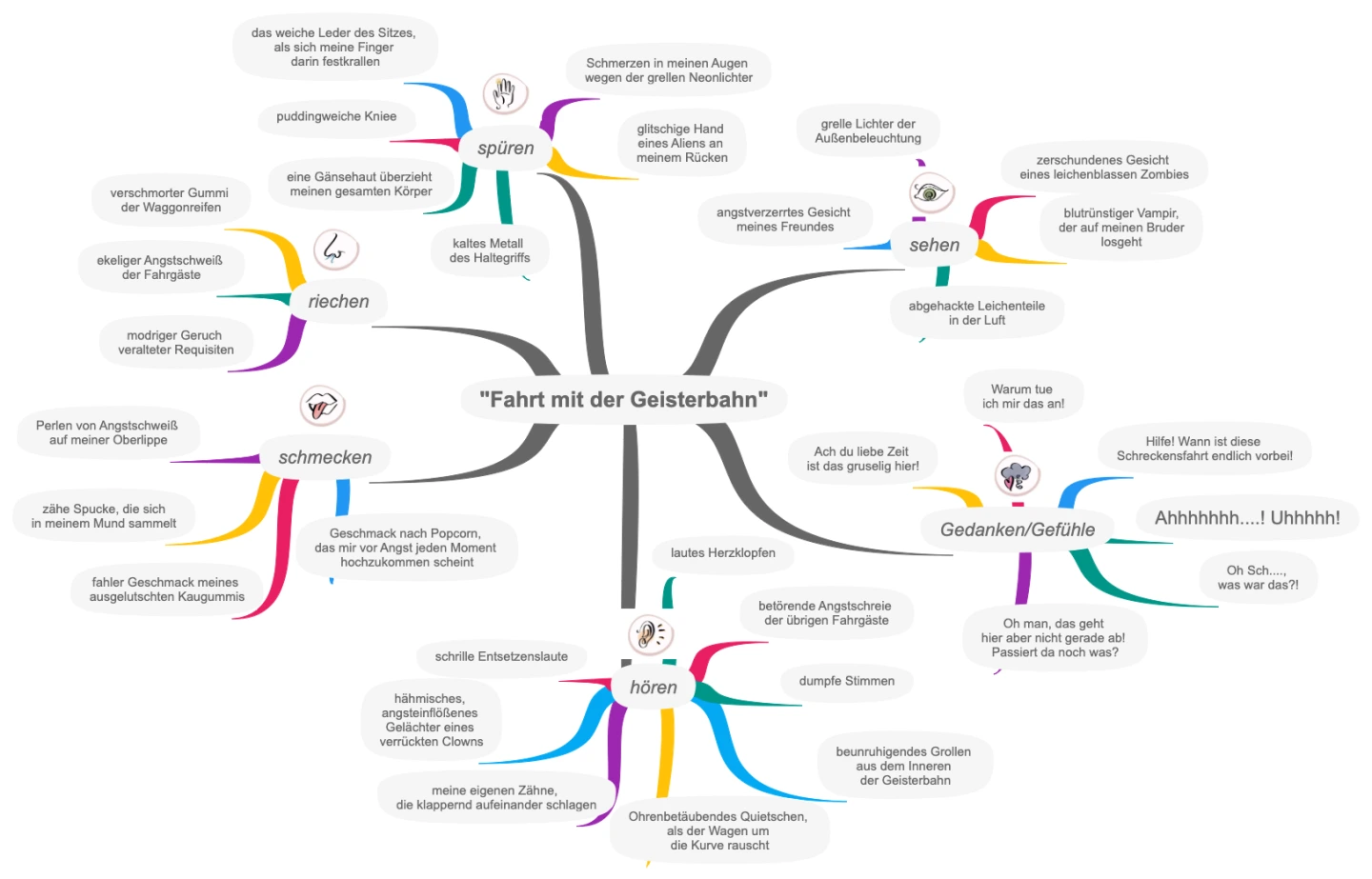

Beispiel: Digitale Mindmaps

Im oben gezeigten Unterrichtsbeispiel dienen digitale Mindmaps zur gemeinsamen Ideensammlung.

Daraus ergeben sich folgende Vorteile:

-

Flexibiltät einer digitalen Ideensammlung

Die Verwendung eines digitalen Mindmapping-Werkzeugs erlaubt, während der Erstellung Anpassungen vorzunehmen. Wird beispielsweise der Platz für einen Ast „zu knapp”, dann kann der gesamte Zweig leicht an eine Stelle mit mehr freiem Platz verschoben werden. Optisch ansprechende Ergebnisse sind so auch für Lernende umsetzbar, welche die Aufteilung der Inhalte im Vorfeld noch nicht abschätzen können. Auch können mulitmediale Elemente eingebunden werden.

Ist der Inhalt des Textes erschlossen, geht es an die Planung der Mindmap. Hierzu erstellen die Schülerinnen und Schüler mithilfe ihrer gesammelten Informationen eine Mindmap mit einem vorgegebenen Tool. -

Arbeitsprozesse vereinfachen

Die Verwendung eines digitalen Mindmapping-Werkzeugs ermöglicht das einfache Duplizieren erstellter Vorlagen, welche mit weiterführenden Hinweisen angereichert werden können.

Hinweis: Bei schwächeren Schülergruppen empfiehlt es sich, passende Oberpunkte vorzugeben. -

Mühelos Inhalte teilen und anpassen

Durch die digitale Umsetzung kann die Mindmap leicht per Link mit einem Partner ausgetauscht werden und Änderungen sind schnell und ohne große Hürden umsetzbar. Auf diese Weise entstehen optisch ansprechende Ergebnisse, welche frei von Farbklecksen oder durchgestrichenen Inhalten sind.

Ist der Inhalt des Textes mithilfe einer Mindmap zusammengefasst, werden in der Pair-Phase die Ergebnisse mit einem Partner ausgetauscht und gegebenenfalls überarbeitet. -

Gespeicherte Inhalte unmittelbar abrufen

Die in digitaler Form vorliegenden Mindmaps können durch Aufruf der entsprechenden Webseite oder der gesicherten Datei über ein Darstellungsmedium wie Beamer oder interaktives Display schnell für Präsentationszwecke abgerufen werden.

Anschließend erfolgt die Wiedergabe des Textinhalts mithilfe einer Mindmap. -

Weiteres Beispiel aus der Unterrichtspraxis:

Durch die Verwendung digitaler Tools können neue Erkenntnisse zu einem späteren Zeitpunkt leicht in die bestehenden Mindmaps übertragen werden.

Zur Erstellung können multimediale Elemente verwendet werden.

Alternativ zur Handschrift kann die Tastatur eingesetzt werden.

Methode: Die Lernenden erarbeiten zunächst arbeitsteilig Inhalte und erstellen dazu eine Mindmap. Im anschließenden Austausch erklären sie sich gegenseitig ihre Inhalte und jeder ergänzt diese neuen Inhalte in seiner Mindmap.

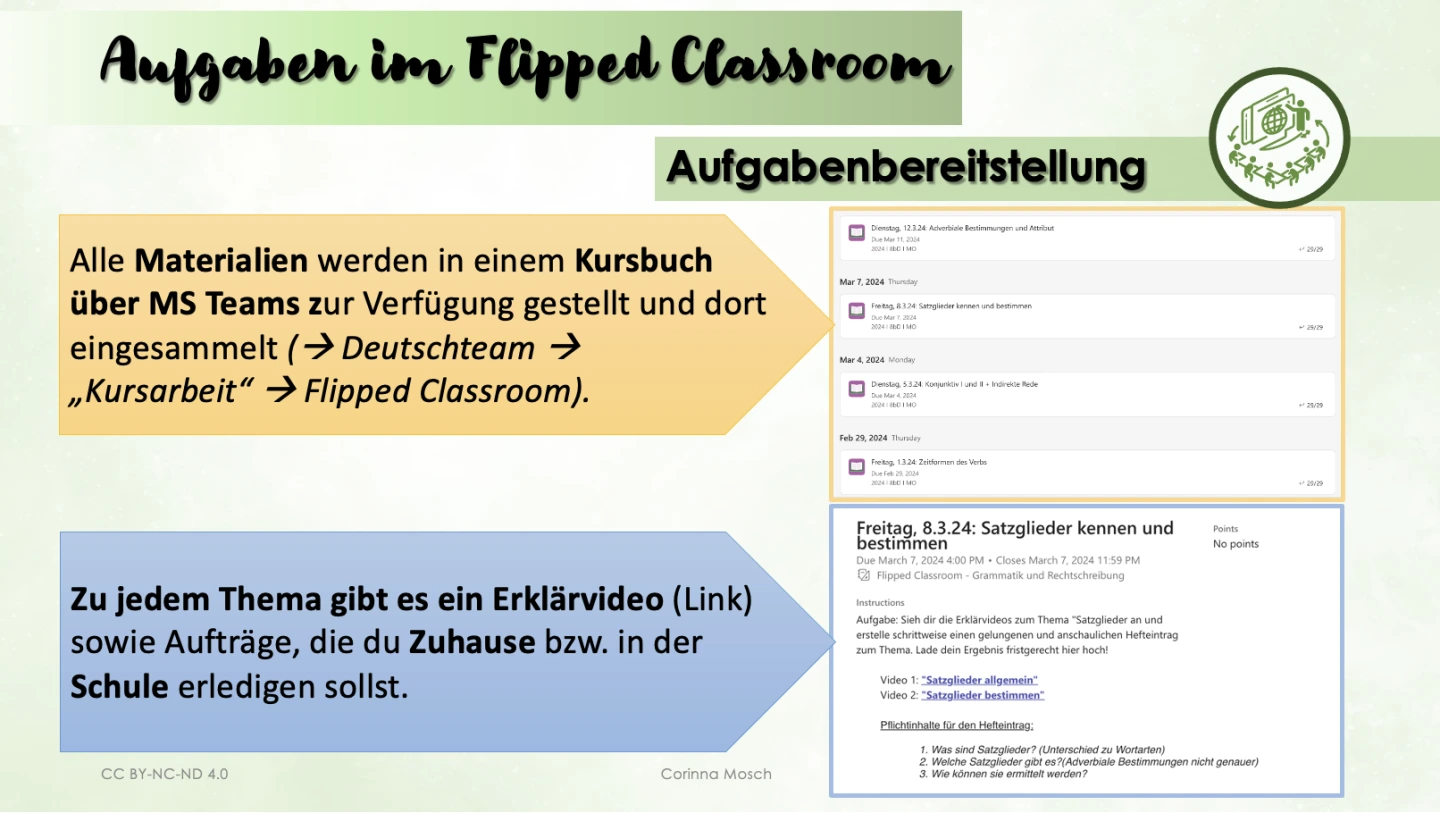

Lernzeit flexibilisieren

-

Lernorte und -zeiten flexibel gestalten

Lernzeiten und -orte können anders organisiert werden: Zuhause kann die Lernzeit intensiver für die Aneignung und Auseinandersetzung mit Lehrinhalten genutzt werden. Den individuellen Bedingungen des Lernens kann die Flexibilisierung der Lernorte und -zeiten entgegenkommen. Die Unterrichtszeit („Kontaktzeit“) kann so für andere Formen von Unterricht – Diskussion, Kooperation, Austausch und Begegnung – genutzt werden. Die zunehmende Selbststeuerung des Lernens ist dabei einerseits eine Voraussetzung und anderseits auch Ergebnis.

-

Interaktive Erklärvideos nutzen

Videos bieten den Vorteil, dass sie auch außerhalb des Unterrichts genutzt und wiederholt angesehen werden können, um komplexere Vorgänge selbstständig einzuüben, z. B. bei der Produktion eigener Texte oder zur Prüfungsvorbereitung.

Sprachliche und nichtsprachliche Repräsentationsformen gezielt einsetzen

Die Verbindung von sprachlichen und nichtsprachlichen Angeboten kann gezielt eingesetzt werden, um das Verständnis und den Lernprozess zu unterstützen. Durch die Vielfalt an Möglichkeiten können Methoden und Sozialformen variiert werden. Insbesondere grafische Strukturierungsformen (Mindmap, Concept, Map, Zeitleisten etc) unterstützen insbesondere kooperative Arbeitsphasen in vielfaltigen Einsatzmöglichkeiten, z. B.:

-

Gedanken kreativ entwickeln, Schreiben von Texten vorbereiten

Schülerergebnis_Gruppenarbeit zur Sammlung von Sinneseindrücken zu einer vorgegebenen Situation Die Lernenden arbeiten kooperativ oder in Einzelarbeit an digitalen grafischen Strukturierungsformen. Diese unterstützen in Form von Mindmaps, Concept Maps, Zeitleisten oder Tabellen das Verständnis.

-

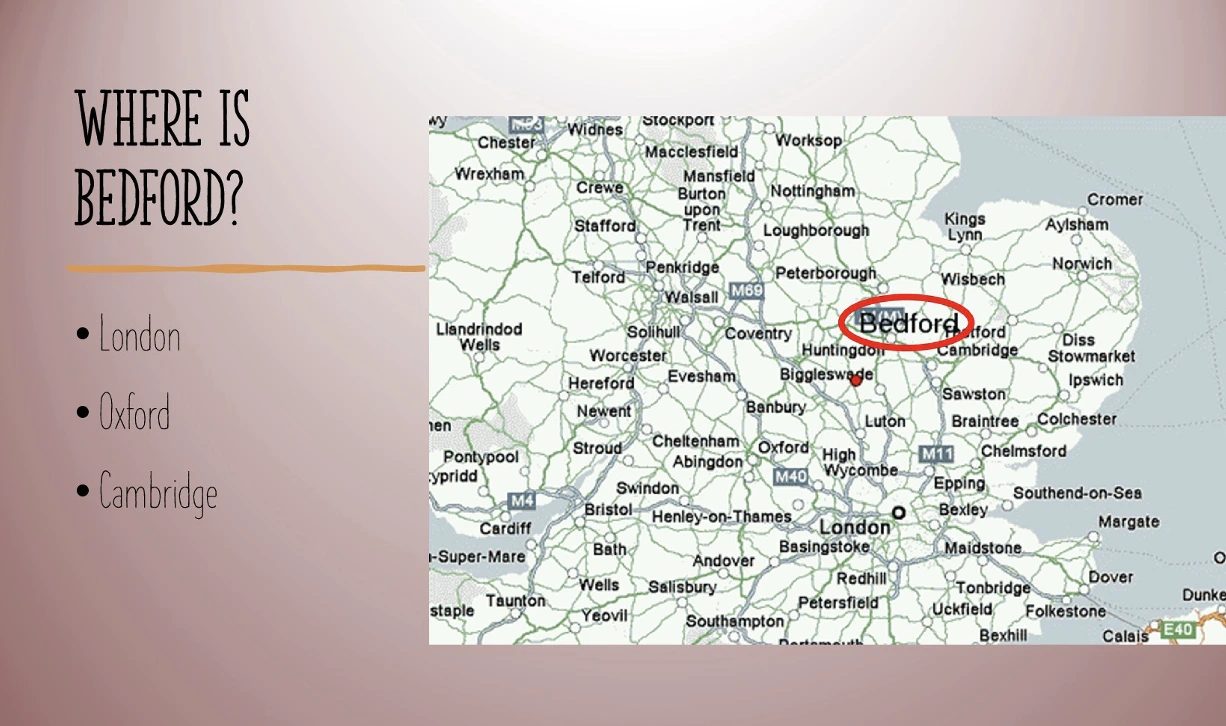

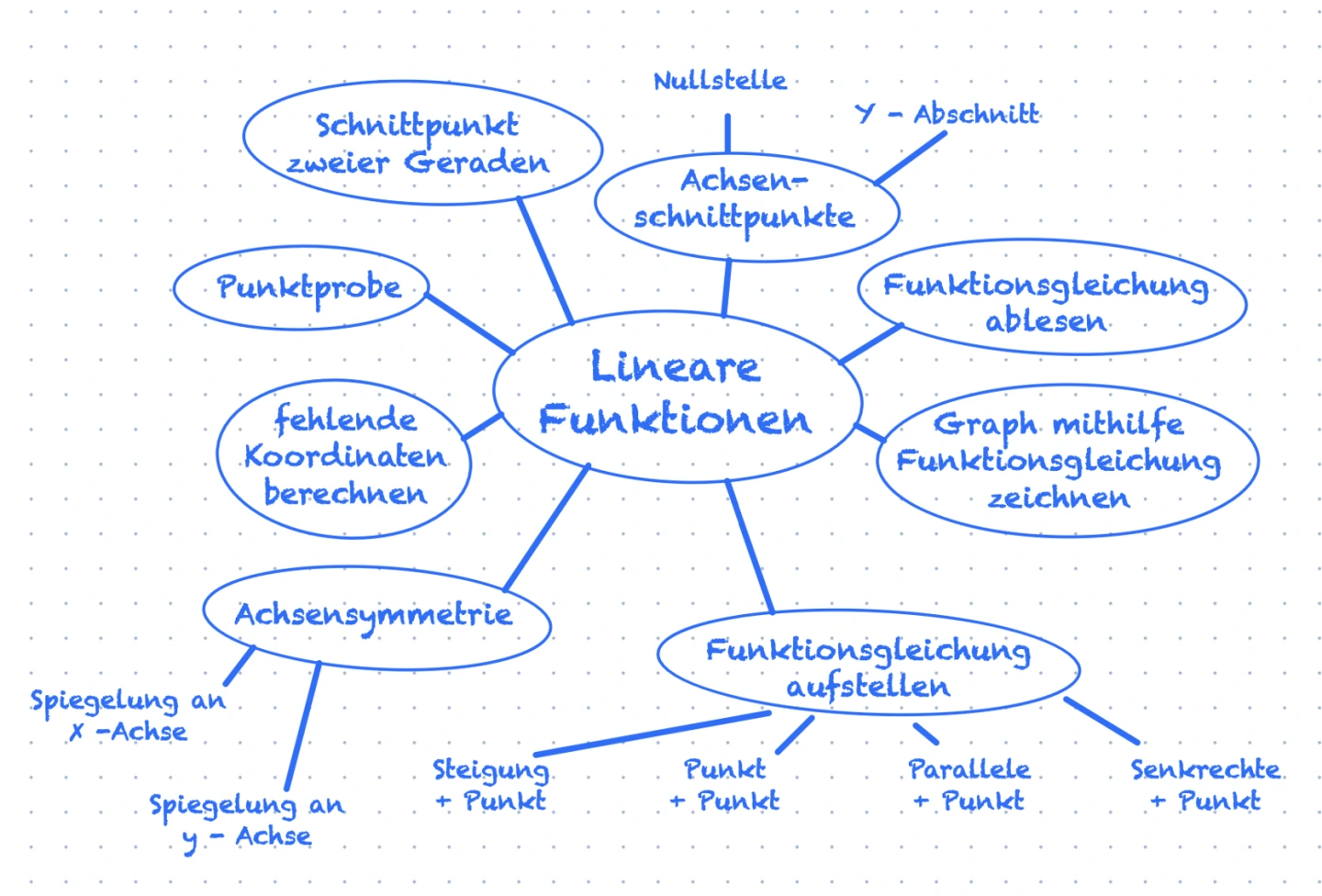

Sachinhalte erarbeiten

Digitale grafische und visuelle Unterstützungs- bzw. Strukturierungsformen bereichern sowohl die kooperative aber auch individuelle Arbeit im Unterricht. In Form von Mindmaps, Concept Maps, Zeitleisten oder Tabellen steigern sie das Verständnis der Lernenden hinsichtlich der jeweiligen Thematik. Sowohl Vokabeln, Wortfelder, landeskundliche Aspekte als auch Textinhalte können auf diese Weise digital erarbeitet und mit einer nachvollziehbaren Struktur dargestellt werden.

-

Struktur eines Themenbereiches vor seiner Erarbeitung im Überblick darstellen

Grafische Strukturierungsformen eignen sich dazu, Sachinhalte zu erarbeiten und deren logische Struktur darzustellen sowie die Struktur eines Themenbereichs vor seiner Bearbeitung übersichtlich zu präsentieren.

-

Gedanken kreativ entwickeln, Schreiben von Texten vorbereiten

Die Lernenden können kooperativ oder in Einzelarbeit an digitalen grafischen Strukturierungsformen arbeiten. Diese unterstützen in Form von Mindmaps, Concept Maps, Zeitleisten oder Tabellen das Verständnis.

-

Texte erschließen

Texte können durch geeignete Tools visualisiert und in eine nachvollziehbare (zeitliche) Struktur gebracht werden. Das digitale Format steht dauerhaft sowohl als Überblicksdarstellung als auch zur Aktivierung von Vorwissen, aber auch zur Grundlage für Folgestunden zur Verfügung.

Grafisch- bildlich-visuelle Darstellungen, physikalische Modelle und Bewegung

-

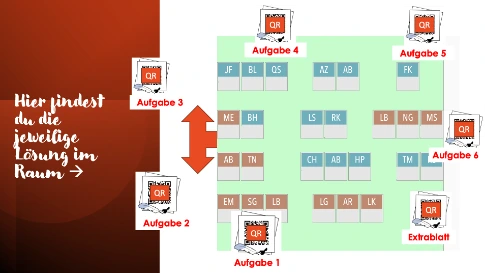

Kinästhetisches Lernen durch Anbringen von QR-Codes im Raum

Die geschickte Einbindung von QR-Codes, die an unterschiedlichen Stellen im Raum (z. B. Klassenzimmer, auf Schulfluren etc.) platziert werden, ermöglicht auch ein Lernen mit Bewegung. Dabei sind die Schülerinnen und Schüler dazu aufgefordert, einzelne Stationen aufzusuchen, um z. B. Ergebnisse zu überprüfen oder weiterführende Informationen in unterschiedlichen Formaten (Text/ Audio/ Video) zu erhalten.

-

Kinästhetisches Lernen durch Anbringen von QR-Codes im Raum

-

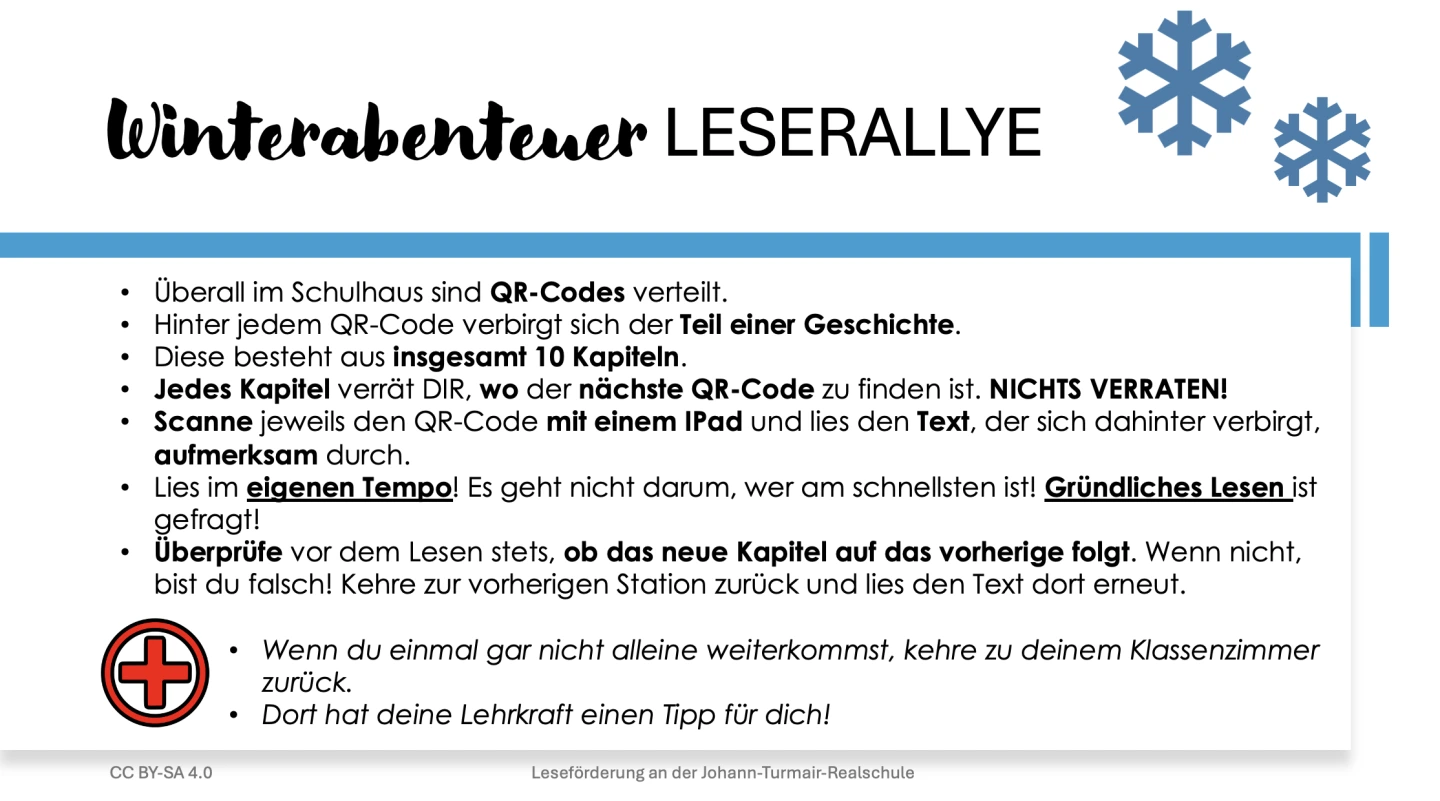

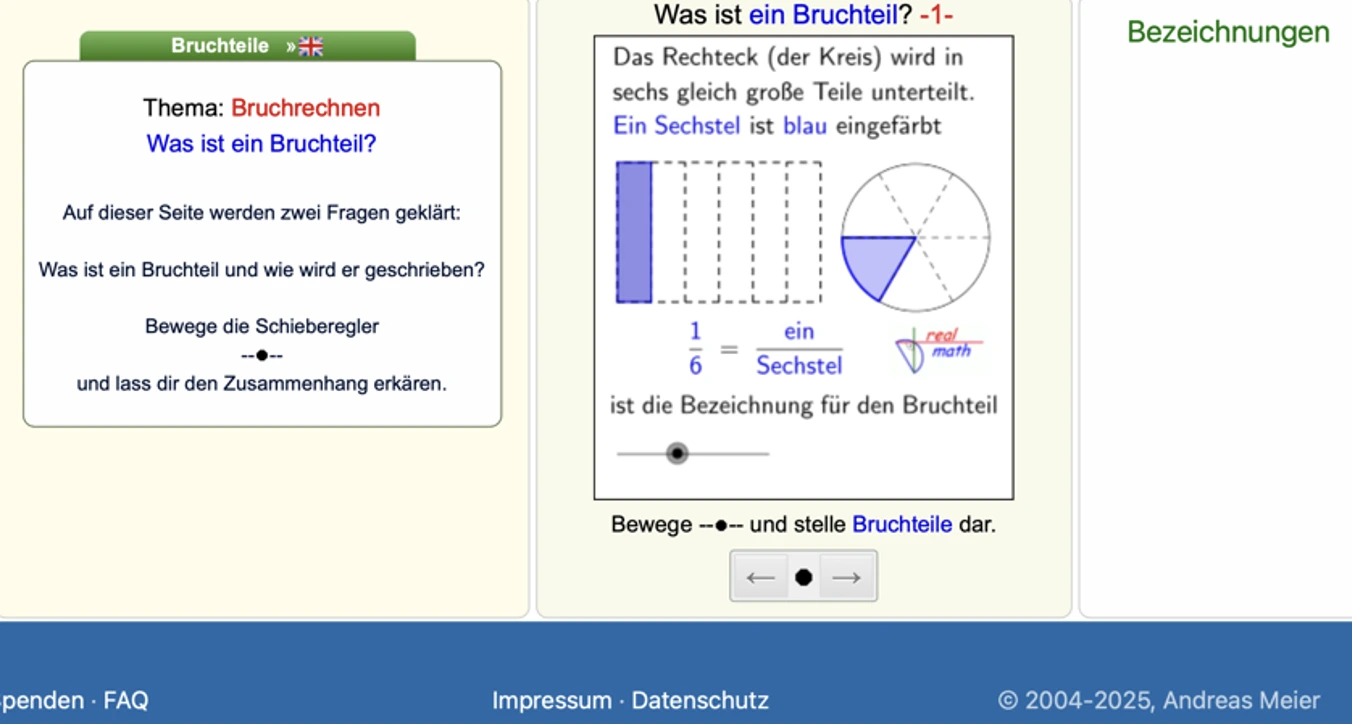

Verbindung aller drei Darstellungsformen in den interaktiven dynamischen Arbeitsblättern.

Screensoit von realmath -

Die dynamische Variation von Zeichnungen unterstützt das, für das Verstehen notwendige, Ausbilden von Grundvorstellungen.

Fachspezifische und fachübergreifende Methoden unterstützen

-

Strategien zur Erschließung von Texten anwenden

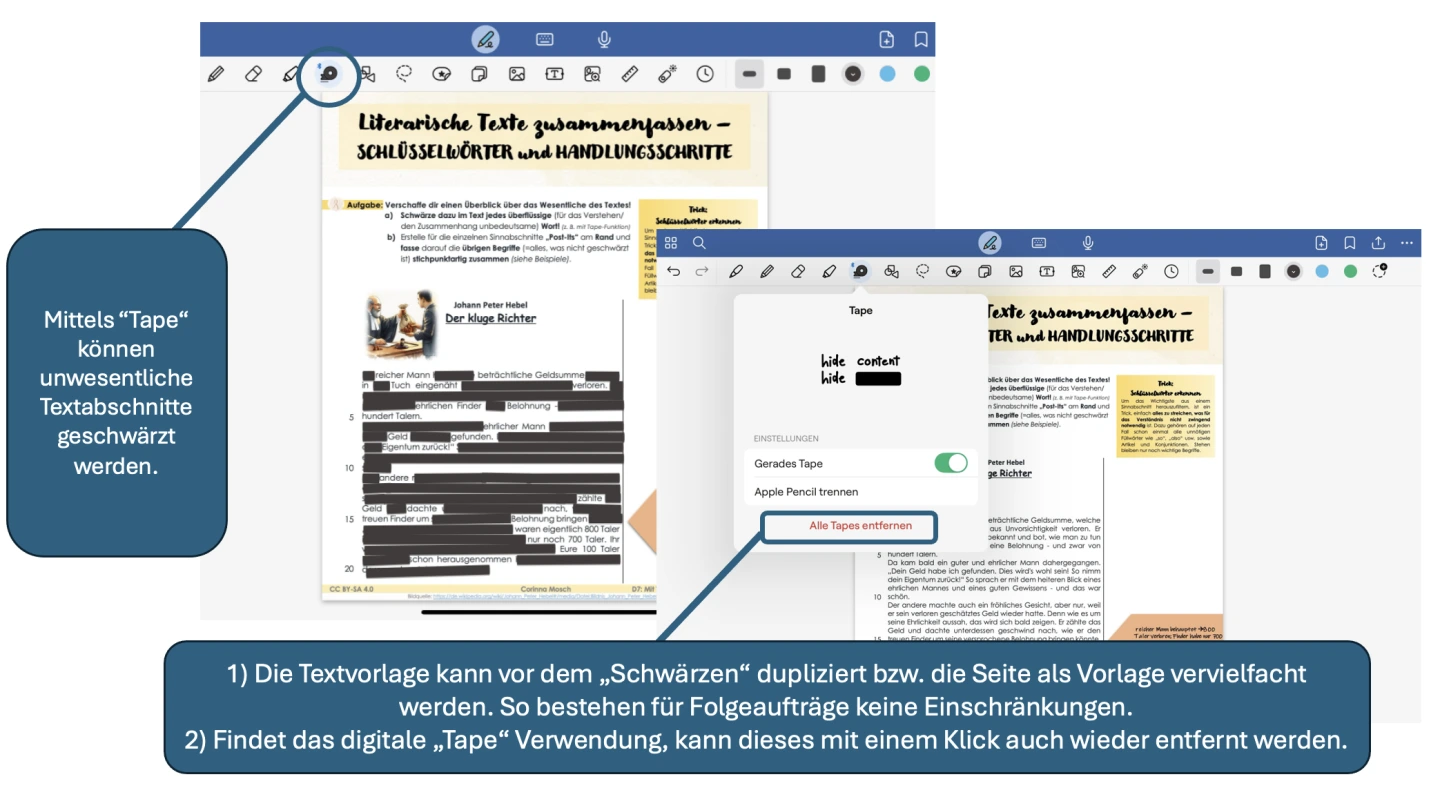

Strategien zur Texterschließung, z. B. Schwärzen von Unwesentlichem mit „Tape“-Funktion, um Wesentliches aus einem Text herauszuarbeiten Es besteht die Möglichkeit, Texte aus dem Schulbuch oder anderen Medien ins digitale Heft zu übertragen und schließlich weiter zu bearbeiten.

Darüber hinaus können Inhalte durch die Integration von Audios, Grafiken, Bildern aus dem Internet bzw. Verlinkungen zusätzlich veranschaulicht werden und führen obendrein zu einer optischen Aufbereitung digitaler Hefteinträge.

-

Strategien zur Erschließung von Texten anwenden

Strategien zur Texterschließung, z. B. Einsatz digitaler Klebezettel, um Wissen neu zu strukturieren Das digitale Setting bietet bei der Erschließung von Inhalten enorme Vorteile, da die ursprüngliche Form eines Textes leicht wieder hergestellt werden kann (z. B. durch Duplizieren oder „Ausschalten“ der „Tape-Funktion“ beim Schwärzen), digitale Klebezettel gehen nicht verloren und können in unterschiedlichen Formationen neu angeordnet werden, um Wissen neu zu strukturieren und zu verknüpfen.

-

Digital analytisches Lesen mit editierbaren Vorlagen durchführen

Digitale Medien ermöglichen, Texte als editierbare Vorlagen zur Verfügung zu stellen. Auf diese Weise bieten sich den Lernenden unterschiedliche Möglichkeiten, Inhalte zu visualisieren, um so beispielsweise individuelle Interpretationsansätze oder zentrale Inhalte zu verdeutlichen.

-

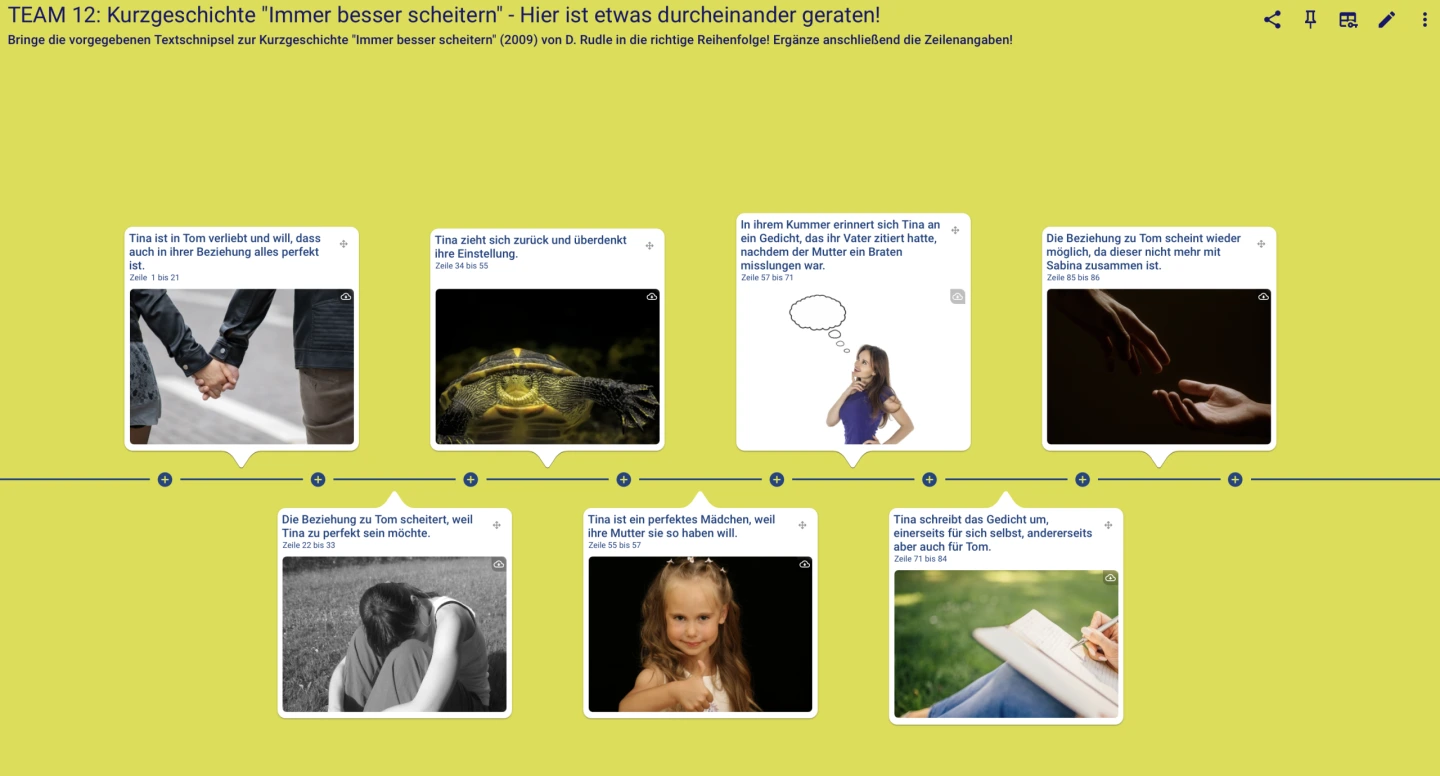

Grafische und visuelle Unterstützung zur Förderung des Textverständnisses

Handlungsschritte als „digitale Textschnipsel“ ordnen und mit Bildern versehen Auch das Textverständnis kann durch grafische Strukturierungstechniken umgesetzt und verbessert werden. Der Vorteil digitaler Medien liegt darin, dass Texte einfach in ihre Bestandteile zerlegt, variabel angeordnet und mit Symbolen verknüpft werden können. Verschiedene Techniken (z.B. Wichtiges hervorheben oder Unwichtiges schwärzen) lassen sich flexibler anwenden und einüben, da die Lernenden z.B. durch einen Klick Markierungen wieder aufheben können. Die Lernenden laufen so nicht Gefahr, den Text als solches zu verlieren geht. Folglich können sie sich eine für sie passende Arbeitsweise im Umgang mit Texten entwickeln.